| LA VITA | IL SUICIDIO DI SENECA | I DIALOGI | DE IRA |

| I TRATTATI | EPISTULAE AD LUCILIUM | LE TRAGEDIE | APOKOLOKYNTOSIS |

Testa bronzea raffigurante il filosofo.

Lucio Anneo Seneca, figlio omonimo di Seneca il Retore, nacque a Cordoba (oggi Cordova), in Spagna, da una ricca famiglia di provincia appartenente al ceto equestre. Le notizie che possediamo sulla sua vita ci vengono fornite in parte dalle sue stesse opere, in parte dagli Annales di Tacito e dalla Storia di Roma di Cassio Dione, oltre che da Le vite dei Cesari di Svetonio, ove vengono narrate le vicende degli imperatori della dinastia Giulio-Claudia, con alcuni dei quali Seneca intrattenne rapporti. Nonostante l’affidabilità delle fonti, oscura si presenta in alcuni punti la sua biografia; sulla base delle notizie possedute, infatti, vengono proposte date di nascita che variano dal 12 all'1 a.C.

Giunto molto giovane a Roma, fu allievo del retore e filosofo Papirio Fabiano, dello stoico Attalo e del neopitagorico Sozione, dai quali apprese le nozioni di retorica e filosofia che perfezionò nel corso della sua istruzione. Dopo essere tornato da un lungo soggiorno in Egitto, intraprese il cursus honorum, rivestendo la questura. A partire da questo momento la brillante carriera cui appariva destinato venne spesso ostacolata dai difficili rapporti con gli imperatori, primo fra tutti Caligola, ed in seguito Claudio, sotto il cui principato, nel 41, venne condannato all’esilio in Corsica, accusato di adulterio con Giulia Livilla, sorella di Caligola. Al suo ritorno dall’esilio, otto anni più tardi, a seguito delle insistenze di Agrippina si trovò costretto ad accettare il compito di precettore del figlio Nerone, cui la madre stava già preparando la successione all’impero. Salito al trono nel 54 e dopo cinque anni di governo relativamente equilibrato, Nerone iniziò ad esercitare in maniera dispotica il proprio potere, che manteneva attraverso intrighi e delitti, fra i quali l’assassinio del fratello Britannico e della stessa madre Agrippina. Il ruolo di Seneca, coinvolto sia pur indirettamente in tali azioni, diventò sempre più difficile e quando, nel 62, Tigellino ricoprì la carica di prefetto del pretorio, resa vacante dalla morte di Afranio Burro, Seneca, adducendo ragioni di età e salute, si ritirò dalla vita pubblica per dedicarsi a quella vita contemplativa cui da tanto tempo aspirava.

Nel 65, accusato di far parte della congiura ordita contro l’imperatore e capeggiata da Gaio Calpurnio Pisone, fu costretto a darsi la morte (Tac. Annales XV, 62-63-64), suicidio che venne attuato da Seneca in conformità con il rituale stoico.

IL SUICIDIO DI SENECA

Lo stoicismo si afferma fin dal II secolo a.C. con Panezio e

Posidonio come l’ideologia della classe senatoria, che rintracciava i valori del mos

maiorum tradizionale nei precetti e negli ideali della etica stoica, tra cui

l'austerità, il senso del dovere, l’impegno per lo stato, il distacco dai piaceri.

Lo stoicismo di età imperiale considerava la monarchia come la forma di governo più

naturale, ma richiedeva il massimo impegno e virtù da parte del princeps investito

delle massime responsabilità. Di fronte alla corruzione ed ai delitti degli imperatori

della gens Giulio-Claudia, e più che mai di Nerone, lo stoicismo, che proponeva così

alti ed utopistici modelli politici, finì con l'ispirare spesso l’opposizione al

potere imperiale.

Del resto lo stoicismo predicava che il sapiens dovesse

rinunciare alla vita e scegliere il suicidio come rimedio e liberazione, ove la situazione

non consentisse più di operare per l’attuazione della virtù: l’exitus,

la morte, diviene allora il banco di prova della virtus di un uomo.

Nell’ambito della storia romana il modello fondante del "suicidio stoico"

di età neroniana (cfr. Tac., Annales, XV-XVI, ove sono descritte le morti

di Seneca, Lucano, la morte di Petronio, peraltro atipica ed originale rispetto alle

modalità consuete; la morte del nobile senatore Trasea Peto e di tanti oppositori

politici di Nerone coinvolti nella congiura dei Pisoni), va probabilmente rintracciato

nella morte di Catone l’Uticense.

Marco Porcio Catone, autorevole esponente dell’ala più

conservatrice dell'oligarchia senatoria, combattè con Pompeo e si tolse la vita a Utica

presso Cartagine nel 46 a.C. per non cadere nelle mani di Cesare (cfr. Plut., Cat.

67-70).

All'idealizzazione della figura di Catone minore, inteso come eroico campione di libertas repubblicana,

contribuì certamente anche Cicerone, che ne esaltò la figura nel De Officiis

(I, XXXI, 112) e ne scrisse un elogio perduto, a cui Cesare replicò con il libello

Anticato o Anticatones, anch'esso perduto.

La figura di Catone viene poi ripresa e attualizzata in chiave antineroniana da Lucano (Phars. II, 234),

specie nel IX libro, dove Catone dopo la morte di Pompeo viene presentato come il

principale antagonista di Cesare. Solo la morte prematura impedì a Lucano di descrivere

l’exitus di Catone. Lucano fu la fonte primaria di Dante (cfr. Purg. I,

70-75).

Ma il τόπος filosofico e letterario dell'exitus illustrium virorum aveva certamente un modello più antico ed universale: la morte di Socrate è l’archetipo su cui sono stati conformati in particolare atteggiamenti e rituali della morte di Seneca.

L’affermazione di Seneca "Vi lascio in testamento la sola cosa che ancora possiedo e che è d’altronde il dono più bello: l’immagine della mia vita" (Tac., Annales XVI, 2, 1), non è altro che un’eco della risposta di Socrate alla domanda di Critone, quali siano le sue ultime volontà che gli amici possano eseguire per lui; Socrate chiede solo che vivano seguendo le tracce di quella filosofia che hanno elaborato nelle loro conversazioni (Plat., Fedone, 115 b). In realtà Seneca era stato un personaggio complesso nella scena politica romana: si era reso complice di delitti politici (il matricidio di Nerone, poiché aveva scritto il messaggio per il Senato), era giunto ai vertici del potere ed aveva accumulato ricchezze (proprio lui, un filosofo stoico), tanto enormi da suscitare la brama del princeps e le critiche dell'opinione pubblica; dunque la morte di Seneca acquista "...i caratteri non tanto del martirio quanto dell’espiazione" (P.Treves).

Il suicidio di Seneca con la moglie Pompea Paolina. Xilografia da un'edizione del Boccaccio, De claris mulieribus, Ulma, 1473 |

E così, ricevuto il messaggio di morte da un centurione, si taglia più vene, a causa del lento scorrere del sangue dovute alla vecchiaia, ammonisce gli amici, che cedono alla commozione, mostrandosi più forte e sereno di loro, e seguendo su questa linea il suo più illustre modello. Chiede poi le tavole testamentarie, ma, poiché rifiutate, comincia la dettatura dei codicilli; anche in questo dettare in punto di morte si può cogliere un estremo messaggio filosofico e la volontà di emulare Socrate: il Fedone platonico si presentava infatti come la relazione delle riflessioni svolte da Socrate sulla morte e sull’anima nel suo ultimo giorno.

Ciò che contraddistingue Seneca è il fatto che detta i suoi

pensieri quando è già in fase avanzata del suo calvario di patimenti: mantenere in

queste condizioni la serenità d’animo e la concentrazione è prova di grande forza

spirituale. Si fa poi somministrare la cicuta, preparata da tempo, perché già usata da

Socrate in vista di un annuncio di morte e definita da lui stesso medicamentum

immortalitatis (De prov. 3, 12); segue un bagno caldo per fare

scorrere più velocemente il sangue in modo che il veleno agisca in modo efficace; in

questo punto gli intenti delle azioni dei due filosofi si discostano: mentre Socrate

compie un bagno purificatore prima di prendere la cicuta, Seneca lo fa per accelerare il

processo di morte.

Entrambi, poi, offrono la cicuta alle divinità: Seneca a Giove liberatore (eleutherios),

con una sorta di solennità, rendendosi vittima sacrificale di un rito di cui è egli

stesso sacerdote. Un dio prescelto e "liberatore", perché la morte è intesa

dal filosofo come liberazione del corpo e dalla condizione in cui la tirannide costringe

gli uomini: è l’estrema affermazione di libertà. Socrate, invece, si limita ad una

preghiera perché il trapasso sia facile. Le sue ultime parole sono una raccomandazione di

offrire un gallo ad Asclepio, dio della medicina, per la guarigione ottenuta dalla

malattia dell’esistenza fisica.

Si notano, nel comportamento di Seneca, una certa ostentazione e teatralità, che verranno poi smentite dalla semplice cerimonia di sepoltura. L’imitazione del rito del più grande filosofo tende a cancellare le ombre del passato e a purificare ed elevare la condotta di un uomo nella morte, termine della vita ed inizio della pace, momento fondamentale che conclude la vita, che è come una lucerna che per breve tempo fa luce:

Rogo, non stultissimum dicas si quis existimet lucernae peius esse cum exstincta est quam antequam accenditur? Nos quoque exstinguimur et accendimur: medio illo tempore aliquid patimur, utrimque vero alta securitas est.

"Ti domando: non chiameresti assai stolto chi pensasse che una lucerna, dopo che è stata spenta, stia peggio di prima che fosse accesa? Anche noi ci accendiamo, poi ci spegniamo: in questo periodo intermedio soffriamo per un po', ma prima e dopo godiamo di una perfetta tranquillità" (Ep. 54, 5).

Sotto il titolo di Dialogi ci è pervenuto un

gruppo di opere di argomento filosofico. Sono dieci opere per un totale di dodici libri.

Essi, in verità, non sono dialoghi come quelli di Platone e di Cicerone, in cui la

discussione si svolge tra due o più personaggi in una cornice "drammatica", e

con una ambientazione storica, seppur fittizia, ma sono veri e propri monologhi, nei quali

Seneca ha come unico interlocutore il dedicatario dell’opera.

L’impianto dei cosiddetti dialoghi di Seneca risente, dunque, dell’influsso di

un'altra tradizione, quella della diatriba cinico-stoica, con cui condivide

l’impostazione vivacemente discorsiva, la tendenza a rivolgersi direttamente al

destinatario, immaginando di avviare con lui una discussione, e specialmente la frequente

introduzione delle domande e delle obiezioni di un interlocutore fittizio, che non sempre

si identifica con il destinatario.

I Dialogi comprendono tre Consolationes (Ad Marciam, Ad Helviam matrem, Ad Polibium), che sono delle vere e proprie lettere nelle quali Seneca si assume il ruolo di consolare i destinatari colpiti da sventura; gli altri nove scritti sono saggi di filosofia morale: De ira, De vita beata, De brevitate vitae, De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio e De providentia.

L’impostazione filosofica dei dialoghi è improntata

all’etica dello stoicismo, che Seneca, però, non segue pedissequamente, ma del quale

attenua l’astratto dogmatismo ed il rigorismo delle origini accettando massime di

Epicuro ed elementi della dottrina cinica: Seneca sembra essere così più vicino alle

posizioni moderate e pragmatiche dello "stoicismo di mezzo" di Panezio e

Posidonio.

Seneca concepisce la filosofia come mezzo per il perfezionamento interiore e come guida

per la scelta dell’esistenza. L’ideale del sapiente stoico è per Seneca più

una meta a cui si deve tendere che una forma di vita realizzabile sulla terra; egli non

crede di essere un saggio, ed è ben conscio delle proprie debolezze, che sono le

debolezze proprie della natura umana.

Ritratto del filosofo Seneca. |

I mali, le inquietudini, le incertezze dell’animo, che egli analizza e cerca di

sanare negli altri uomini, non sono qualcosa di estraneo al suo spirito, anzi egli ne

sente profondamente il travaglio. Perciò egli invita alla compassione ed alla

comprensione delle altrui debolezze, ad odiare il peccato e a perdonare il peccatore.

Vivendo alla corte di Nerone, Seneca deve abbassarsi a compromessi con la propria

coscienza, in completa contraddizione con l’elevatezza dei principi morali e

filosofici predicati negli scritti.

Tacito, nei suoi Annales, ricorda che sarebbe

stato proprio Seneca ad aiutare Nerone nella stesura di un messaggio al senato in cui, per

giustificare l’assassinio di Agrippina, si affermava che ella stessa, scoperta nel

tentativo di uccidere il figlio, si era tolta la vita (Annales XIV, 11).

D'altra parte, la collaborazione con un potere dispotico, conseguito e sostenuto con

intrighi e delitti, comportava necessariamente l’accettazione di compromessi anche

molto gravi.

Le posizioni di Seneca sui problemi morali, per altro, mostrano segni di incertezza e

consapevolezza delle proprie contraddizioni (basti segnalare il carattere autoapologetico

del De vita beata), e tali posizioni mostrano segni di mutamento ed

evoluzione in particolare dall’epoca della sua collaborazione con Nerone al periodo

del secessus, dopo il 62 d.C.

Si avvertono profonde differenze, ad esempio, tra il De tranquillitate animi,

probabilmente ascrivibile all’ultimo periodo, il più amaro, della sua permanenza al

potere, ove ancora Seneca sostiene la validità dell’impegno politico dell’uomo

virtuoso:

Numquam enim usque eo sunt interclusa omnia ut nulli actioni locus honestae sit

"Mai infatti ci sono precluse tutte le strade, tanto che non ci sia spazio per alcuna azione virtuosa" (4,8)

ed il De otio, probabilmente successivo al ritiro, in cui Seneca sostiene la validità della scelta dell’otium e si avvicina a posizioni epicuree.

L’opera, ultima dei Dialogi, non ha datazione certa: il terminus post quem è sicuramente la morte di Caligola (41 d.C.), che viene duramente attaccato e portato ad esempio negativo di collerica crudeltà. Fu composta in parte durante l’esilio (41-49 d.C.), in parte dopo, quando Seneca fu chiamato da Agrippina ad assumere l’incarico di precettore del figlio Nerone allora undicenne.

Il dialogo in tre libri è dedicato da Seneca al fratello Novato e

tratta della passione funesta dell’ira, argomento assai dibattuto nelle esercitazioni

retoriche del tempo. Seneca esordisce affermando che l’ira è fra tutte le passioni

la più spaventosa e sfrenata, come tale è portata a sovvertire la società, tutti quei

valori che poggiano sulla bontà e sulla pacifica convivenza. Né vale la tesi

aristotelica secondo la quale l’ira, purchè moderata, è stimolo all’azione, al

compimento di belle e forti imprese: essa infatti, per la sua stessa natura, non conosce

moderazione in quanto prodotta da un impulso che offusca la ragione. L’ira alberga

solo negli animi deboli, quelli dei malati, dei bambini, dei vecchi. L’uomo virtuoso,

invece, non si adira mai,ed è, al contrario, disposto al perdono e propenso alla

comprensione; e se pure deve comminare castighi estremi, lo fa senza ira, con

l’intento e la convinzione che la condanna sia un rimedio.

Nel II libro passa ad elencare alcuni rimedi all’ira, come rimuovere le cause che la

provocano, cioè l’idea di aver subito un’offesa, il dar corpo ai sospetti, dare

importanza a piccole cose :

Parum agilis est puer aut tepidior aqua poturo aut turbatus torus aut mensa neglegentius posita: ad ista concitari insania est.

"Lo schiavetto è poco svelto o l’acqua da bere è un po’ tiepida o il letto in disordine o la tavola è apparecchiata male: è una pazzia prendersela per queste cose" (L, 2, 25).

Altro rimedio è prender tempo, riflettere, giudicare con indulgenza il comportamento degli altri, e, con modestia, valutare se stessi. Il II libro si conclude con alcuni esempi di uomini di alto rango che, sebbene offesi, seppero frenare l’ira e comportarsi con indulgenza nei riguardi dei loro provocatori. Procede con la descrizione degli effetti terribili che anche nell’aspetto fisico dell’uomo l’ira produce, portando alla demenza e alla morte.

Il III libro inizia con l’affermazione che l’ira è una passione singolare, infatti

Cetera vitia impellunt animos, ira praecipitat

"Gli altri vizi eccitano gli animi, l’ira li travolge" (L, 3, 1).

Inoltre gli altri vizi prendono gli individui,

Hic unus affectus est qui interdum publice concipitur

"Questa è l’unica passione che talvolta può prendere tutta la società" (L, 3, 2):

è una vera e propria malattia sociale. Per placarla e dominarla occorre persuadersi di quanto essa sia più funesta delle altre passioni, in quanto rinnega la stessa natura umana, la quale, al contrario, invita all’amore. Tra i numerosi esempi di re e personaggi famosi, che si abbandonarono a questa passione, commettendo ogni sorta di delitti, spicca quello di Caligola, su cui Seneca sfoga il suo odio ed il suo rancore portando numerose prove della sua ira furiosa e descrivendolo come una belva assetata di sangue. In un sol giorno fece frustare e torturare il suo questore e numerosi altri senatori e cavalieri romani

Non quaestionis sed animi causa

"Non per fare qualche indagine, ma per capriccio" (L, 3, 18).

Vi sono anche esempi di moderazione e di mitezza, che vanno invece imitati, come il comportamento di Cesare Augusto:

Pugna tecum ipse; si vis vincere iram, non potest te illa

"Combatti con te stesso; se vuoi vincere l’ira essa non ti può vincere" (L, 3, 13).

Seneca passa poi ad elencare taluni rimedi per curare l’ira

che alberga nei cuori altrui. Tra le passioni, l’ira è la più contraria alla humanitas.

L’ideale della humanitas, tema caratteristico della speculazione filosofica da

Panezio a Cicerone, non coincide più, in Seneca, con l’ideale politico, civile e

sociale dell’età ciceroniana, ma diviene, piuttosto, valore etico, sentimento di

filantropia, che conduce l’uomo alla compassione e alla comprensione dei bisogni e

dei dolori degli altri esseri umani.

Il dialogo si conclude con l’esortazione a seguire i precetti dello stoicismo per il

conseguimento della virtù, e soprattutto a meditare sulla morte che, accomunando offeso e

offensore, è la sola che sana le offese e affratella gli uomini.

Il De ira non è un testo direttamente collegato,

quantomeno per ragioni cronologiche, con le temperie dell’età neroniana (54-68 d.C.)

e con il percorso politico, umano e filosofico di Seneca, come saranno più decisamente i

dialoghi De vita beata, De tranquillitate animi, De otio o

il trattato di filosofia politica De clementia; ma l’opera sviluppa

un tema, quello del furor, poi dominante nelle tragedie senecane, e, con esse, ci

sembra una interessante testimonianza del "fallimento pedagogico" di Seneca

nell’educazione del suo pupillo: Nerone, infatti, tra le altre passioni, indulse

spesso all’ira. Basti citare il caso esemplare della morte della pur amata Poppea che

l’imperatore, in preda alla follia dell’ira, uccise con un calcio al ventre,

quando la donna era incinta (65 d.C.).

Tacito ne dà breve notizia:

Poppea mortem obiit, fortuita mariti iracundia, a quo gravida ictu calcis adflicta est

"Poppea morì uccisa in un impeto d’ira da un calcio di Nerone, mentre era incinta" (Annales. XVI, 6).

Nerone e Poppea: il calcio con cui l'imperatore uccisa la moglie

incinta. Da una xilografia per l'edizione di Boccaccio, De claris

mulieribus, Ulma 1473.

Tacito si sofferma, piuttosto, quasi a suggerire la follia del

gesto di Nerone, sugli onori funebri che questi decretò per Poppea, l’imbalsamazione

del corpo, le esequie ufficiali, l’encomio funebre che Nerone pronunciò dai rostri,

la tumulazione nel mausoleo di Casa Giulia.

Sull’episodio Svetonio scrive (De vita Caesarum, Nero, 35):

"Nerone sposò Poppea, che amò più di tutto, e tuttavia uccise anche lei, con un

calcio, perché, incinta e malata, lo aveva rimproverato aspramente una sera che era

rincasato tardi da una corsa dei carri".

Non furono inclusi nella raccolta dei Dialogi, molto probabilmente a causa della loro estensione, altri tre trattati filosofici: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones. Anche in essi l’autore si rivolge in prima persona ad un dedicatario formando un impianto argomentativo e dialettico serrato, con interlocutori fittizi, secondo l’uso della diatriba cinico-stoica.

DE CLEMENTIA: Dei tre libri di cui si componeva

possediamo fino al settimo capitolo del secondo. E’ databile con sicurezza in quanto

Seneca afferma (I, 9) che Nerone, dedicatario dell’opera, ha compiuto diciotto

anni: poiché l’imperatore era nato il 15 dicembre del 37, l’opera è stata

composta dopo il 15 dicembre del 55 e prima della stessa data dell’anno successivo.

E’ un testo protrettico, in quanto Seneca esalta la clemenza di Nerone, divenuto da

poco imperatore (nell’ottobre del 54), per accrescerne ulteriormente la virtù. La

clemenza viene definita da Seneca come la moderazione e l’indulgenza adottata

spontaneamente da chi ha il potere di punire, per infliggere le pene; quindi essa

contraddistingue il re buono e giusto dal tiranno: Nerone, infatti, considerato reggitore

perfetto, e disponendo di un potere illimitato, ha saputo esercitarlo con eccezionale

mitezza.

Lo spiccato carattere encomiastico dell’opera induce il filosofo ad affermare che

Nerone è di gran lunga superiore al predecessore Augusto che fu clemente con i vinti solo

dopo la conclusione delle guerre civili, quando la sua crudeltà si era ormai saziata.

Seneca afferma

"...la vera clemenza, o Cesare, è quella che tu eserciti, quella che non ha avuto inizio dopo che ci si è pentiti della crudeltà: non avere macchie, non avere mai versato il sangue dei cittadini" (I, 11, 2).

In realtà, a quanto attesta Tacito, dopo i Saturnali del 55 d.C. (17-26 dicembre), Nerone fece uccidere per avvelenamento Britannico allora quattordicenne (Annales XIII, 14-16). Seneca prende atto che il principato è monarchia assoluta: virtù politica per eccellenza non è più la giustizia, ma la clemenza, ossia una qualità che implica un rapporto di dipendenza, in quanto esercitata dal superiore nei riguardi degli inferiori. Punto di riferimento non sono più le leggi, ma la volontà del principe, libera da ogni vincolo. Seneca trova supporto alla sua tesi nella dottrina politica stoica, che indicava nella monarchia la miglior forma di governo, a condizione che il re fosse sapiente. Il giovane Nerone viene presentato come l’incarnazione dell’ideale del sapiens stoico, ma tale raffigurazione si fondava sugli auspici e le speranze di Seneca più che sulla dimostrazione delle effettive qualità del princeps. Seneca avrebbe poi dovuto constatare nel corso degli anni quanto fosse profondo il divario tra l’utopistico progetto stoico di uno stato retto secondo virtù da un imperatore sapiens e la crudele realtà del regno di Nerone.

DE BENEFICIIS: L’opera, scritta per

l’amico Ebuzio Liberale, consta di sette libri, i primi quattro composti

probabilmente nel 57-58, i restanti tre dopo il secessus del 62 (secondo

l’ipotesi di Alberto Grilli).

Anche il termine beneficium implica il rapporto sbilanciato del cliente col suo

patrono, sulla linea quindi del precedente De clementia. Seneca, seguendo

fonti prevalentemente stoiche, dà precetti sul retto modo di fare e di ricevere benefici,

da lui presentati come il fondamento della convivenza civile e della vita sociale. Tramite

l’esposizione di una casistica minuta, Seneca illustra la tesi che il significato

etico del beneficio sia donare nell’intenzione di rendersi utili, indipendentemente

dalle conseguenze: solo la disposizione d’animo, infatti, sia di chi dona sia di chi

riceve, ha un intrinseco valore morale. Alcuni temi su cui Seneca si sofferma, come quello

dell’ingratitudine, sembrano presentare implicite connessioni con la sua situazione

personale.

Le Epistulae morales ad Lucilium sono una delle

opere filosofiche più importanti di Seneca, ove egli esprime in modo maturo e personale

la sua visione della vita e dell'uomo. Si tratta di una raccolta di lettere scritte, come

egli stesso afferma, dopo il ritiro dall’attività politica, di conseguenza dal 62 al

65. Ne sono giunte ai giorni nostri, pur con qualche lacuna, centoventiquattro,

distribuite in 20 libri, sebbene Aulo Gellio, citando passi appartenenti al libro XXII,

confermi il sospetto che l'ultima parte dell’epistolario sia andata perduta.

Destinatario di tali lettere è Lucilio Iuniore, amico cui Seneca dedicò anche le Naturales

Quaestiones, il dialogo De Providentia e i Moralis

Philosophiae libri, un trattato andato perduto e composto parallelamente alle Epistulae.

In esse Seneca tratta problemi di filosofia morale, ponendosi come un uomo che, giunto

ormai in età avanzata e finalmente padrone del proprio tempo, si dedica esclusivamente al

perfezionamento morale; del suo studio e della sua ricerca si potranno poi avvalere i

posteri, veri destinatari dell’opera:

In hoc me recondidi et fores clausi, ut prodesse pluribus possem

"Questo è lo scopo per cui mi sono ritirato ed ho chiuso le porte di casa: per poter essere utile ad un maggior numero di persone" (Ep., 8, 1-2).

Egli, affermando di agire nell’interesse dei posteri (posterorum negotium ago), dimostra con chiarezza di essere pienamente consapevole dell’importanza che ricoprirà la sua opera in futuro, tanto da giungere a promettere all’amico Lucilio la stessa fama imperitura che Epicuro aveva assicurato ad Idomeneo e Cicerone ad Attico. Difatti Seneca si inserisce in una tradizione epistolografica che vantava fra i suoi esponenti molti illustri personaggi greci e latini, tra i quali Platone e, come appunto egli stesso afferma, Cicerone ed Epicuro; da quest’ultimo egli riprenderà la concezione della lettera come mezzo con cui esporre, in forma semplice e discorsiva, le proprie dottrine morali, mentre a Cicerone rimprovererà il carattere contingente e occasionale di alcune lettere e la trattazione di argomenti futili, aspetti che sono peraltro dovuti alla destinazione privata dell’epistolario ciceroniano.

Nelle Epistulae ad Lucilium Seneca utilizza spesso

spunti tratti dalla propria vita quotidiana, ma sempre filtrati ed interpretati in

funzione dello sviluppo di argomenti filosofici. L’esposizione di tali temi si

conforma al tratto caratteristico del genere epistolografico; è libera e colloquiale, ma

mai tanto da cadere nella volgarità; il linguaggio utilizzato da Seneca è il sermo

non elaborato e semplice (inlaboratus et facilis), perfettamente rispondente alla

necessità che i verba siano subordinati alla res, cioè al fine ultimo del

perfezionamento morale. Tipica del sermo è l’assenza di sistematicità,

sebbene all'interno dell'epistolario si possa individuare un filo conduttore nella

progressiva crescita morale di Lucilio, che comporta un parallelo diminuire di lettere a

carattere parenetico, le quali lasciano spazio a metodi di insegnamento più profondi ed

impegnativi.

Temi fondamentali dell’epistolario sono l’esortazione all’otium e

l’invito al secessus, all'abbandono dell’attività politica, scelta che,

come traspare dalle sue parole, Seneca ritiene di aver fatto troppo tardi. Ricorrono

spesso le immagini del tempo e della morte, entrambi trattate senza timore da chi, come

Seneca, ha raggiunto il vero scopo dell'esistenza, ossia la virtù,

l’αὐτάρκεια (autosufficienza) propria del sapiente.

Longa est vita si plena est; impletur autem cum animus sibi bonum suum reddidit et ad se potestatem sui transtulit. - "La vita è lunga se è piena; e la si riempie quando l’animo ha restituito a sé stesso il bene che è suo ed ha evocato a sé il possesso di sé" (Ep., 93, 2).

Eppure il senso della fuga del tempo e della precarietà delle

cose percorre tutta l’opera di Seneca: è il senso del tempo vissuto nell'ansia della

sua fugacità: "La scoperta più profonda della psicologia di Seneca, il senso

negativo e il potere di nullificazione del tempo" (in Sénèque, par P.

Aubenque et J.-M. André, s.l., 1964, p. 47).

Le metafore preferite sono tre: il fiume, il punto, l’abisso.

Il fiume del tempo è metafora scontata, ma è proprio di Seneca vederlo non solo come un

movimento chiuso, bensì soprattutto nella forza dei suoi effetti sugli uomini e sulle

cose. Secondo i casi, è la piena che abbatte e porta via, o la corrosione che scalza,

più spesso è la travolgente violenza della corrente, contenuta nell'efficace verbo rapio.

Corpora nostra rapiuntur fluminis more

"I nostri corpi sono rapiti come da un fiume" (Ep., 108, 24).

Se il fiume simboleggia il tempo nel suo corso inarrestabile, la metafora spaziale del punto ne contrae la durata sino a vanificarla.

Punctum est quod vivimus, et adhuc puncto minus

"E’ un punto quello che viviamo, e ancor meno di un punto" (Ep., 49, 3).

Per indicare la puntualità del presente, Seneca ricorrerà ad un verbo solitamente utilizzato al futuro, pendeo, cioè "sono sospeso", come un punto tra due abissi: del passato,

Omnia in idem profundum cadunt - "Tutte le cose cadono nel medesimo abisso" (Ep., 49, 3) e del futuro, Profunda supra nos altitudo temporis veniet - "Verrà su noi l’abissale profondità del tempo" (Ep., 21, 5).

Dall’insieme di queste metafore emerge il senso acuto di una realtà instabile, di un’esistenza perennemente insidiata; ma a porre rimedio a tale incertezza interviene il polo positivo della dialettica esistenziale di Seneca: la saggezza. Tempo e saggezza sono correlati, come il turbine e la rocca, il mare e il porto: rocca e porto, simboli di stabilità. Se il tempo gioca con il mondo, il saggio può ridere del tempo, sul quale trionfa perché ne trasforma il valore da quantitativo in qualitativo.

Cogita semper qualis vita, non quanta sit

"Pensa sempre alla qualità della vita, non alla sua quantità" (Ep., 70, 5).

Perciò il saggio non ha bisogno né del passato né del futuro, dal momento che si concentra per realizzare in ogni giorno, in ogni ora, la perfezione della vita morale (bona mens).

Ci è pervenuto sotto il nome di Seneca un corpus di dieci tragedie: nove sono di argomento mitologico (Agamemnon, Oedipus, Medea, Phaedra, Phoenissae, Thyestes, Troades, Hercules furens, Hercules Oaetus), una, dal titolo Octavia, è una praetexta. Di esse non conosciamo la cronologia né la destinazione. Incerta è, difatti, la cronologia di quelle ritenute autentiche, per la cui composizione si ipotizza il periodo in cui Seneca si trovava accanto a Nerone come precettore ed in seguito come consigliere. Altrettanti problemi crea il tentativo di definire se esse fossero state scritte per la scena, o per pubbliche recitationes, o solo per letture private. Alla conferma di questa ultima tesi concorrono alcune caratteristiche tecniche che contrastano con le norme e le consuetudini del teatro antico, specialmente il fatto che delitti orribili, invece di essere solamente raccontati, si rappresentino compiuti direttamente in scena. Alla medesima conclusione portano, anche e soprattutto, ragioni di carattere ideologico: più volte infatti Seneca, nelle opere filosofiche, accenna agli influssi negativi del teatro come fomentatore di passioni presso il grosso pubblico, che è incapace di un retto discernimento morale. Inoltre non è credibile il fatto che gli imperatori acconsentissero alla rappresentazione di fronte ad una vasta platea di drammi nei quali, come in questi, i sovrani sono raffigurati come biechi, scellerati ed odiosi tiranni.

Maschera tragica, mosaico dalla Casa del fauno

a Pompei.

L’Octavia, che annovera tra i propri

personaggi lo stesso Seneca, sicuramente non è opera sua; sospetti di autenticità ha

sollevato e continua a sollevare anche l’Hercules Oetaeus, tragedia

caratterizzata da una eccezionale quanto faticosa prolissità. Sicura si ritiene invece

l’autenticità delle altre tragedie, una delle quali però, le Phoenissae,

ci sono giunte prive di cori ed in una redazione probabilmente incompiuta.

Tutte le tragedie senecane, tranne l’Octavia, unica praetexta,

rinviano subito a modelli greci, nella maggior parte a quelli euripidei, ma con notevoli

influssi di Eschilo e Sofocle; tuttavia lo spirito è profondamente mutato e tale

mutamento si deve soprattutto al fatto che nel teatro senecano predomina il fine

moralistico: "Uno degli aspetti meno piacevoli del teatro senecano – osserva il

Paratore – è la profluvie di loci communes del moralismo stoico-cinico ed

epicureo; in esso Seneca ha approfondito, con rigore quasi scientifico e con forza

mimetica e capacità di immedesimazione veramente sorprendenti, tutto quello che la sua

opera filosofica condannava, rappresentando la desolata solitudine dell’uomo nel

mondo delle passioni scatenate".

Nelle tragedie di Seneca la virtù, il bene, la giustizia vengono

irrisi e calpestati, ogni forma di ragione smarrita, ogni legge umana e divina infranta.

Da una parte vi è la bona mens, di cui si fanno spesso portavoce personaggi

secondari, che tentano di dissuadere i protagonisti dai loro insani propositi,

dall’altra c'è il furor, presentato, in accordo con la dottrina morale

stoica, come manifestazione di pazzia, in quanto sconvolge l’animo e lo travolge

irrimediabilmente. In questa lotta fra il furor e la razionalità, lo spazio dato

al versante oscuro, alla malvagità ed alla colpa, è senza dubbio preponderante e va ben

oltre i condizionamenti e le esigenze imposti dal genere tragico, tanto che talvolta

l’interesse per la psicologia delle passioni sembra prevalere sui fini

filosofico-morali.

La caratteristica generale delle tragedie senecane è l’accentuazione delle tinte

più fosche e cupe, degli aspetti più truci e sinistri, dei particolari più atroci e

raccapriccianti: il Seneca maestro di moralità provava orrore per il sangue, condannava i

giochi gladiatori e qualsiasi forma di spettacolo cruento, eppure, in queste opere non

c’è orrore, sevizia, mutilazione o crimine che non venga illustrato con

agghiacciante compiacimento.

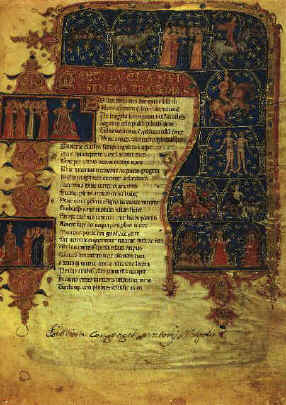

Edipo e Giocasta: miniatura da un codice medievale

contenente le tragedie di Seneca.

L'autoaccecamento di Edipo: "Egli si scava avidamente le

orbite con gli uncini delle dita e si svelle tutti e due i bulbi fin dalla più profonda

radice; la mano gli rimane confitta nel buco e addentrandosi dilania sino in fondo con le

unghie le occhiaie vuote, le cavità spalancate. Intanto una pioggia atroce gli riga il

volto: il capo trafitto vomita dalle vene squarciate un fiotto di sangue".

Il quadro complessivo è fosco e l’impressione prevalente è quella espressa dal coro

della Fedra: "La Fortuna governa le vicende umane senza alcun ordine e spargendo i

suoi doni con mano cieca, favorendo i peggiori" (vv. 978-980).

La forte intensificazione patetica, già presente nei tragici latini arcaici e, come ci

conferma il poema di Lucano, rispondente al gusto del tempo, appare funzionale al

principale obbiettivo di Seneca: fare un teatro che non fosse "di opposizione, quale

avevano fatto, pagando spesso con la vita, gli intellettuali aristocratici, bensì di

esortazione", come afferma Alfonso Traina. Egli, infatti, partendo dalla

constatazione dell’ossessivo carattere antitirannico delle tragedie, sottolinea il

fatto che Seneca non sia mai stato un contestatore politico, neppure durante

l’esilio, durante il quale, anzi, egli stesso manifesta il proprio scrupolo di

evitare ogni frizione con il potere. Di conseguenza le tirate antitiranniche si possono

comprendere solo se rivolte non contro il potere ma al potere, come paradigmi negativi di

un discorso parenetico. Nelle tragedie compaiono inoltre, secondo lo studioso Boissier,

passi che fanno pensare alla situazione di Seneca messo ormai nell’impossibilità di

riportare sulla retta via Nerone, come quando nella Fedra si legge: "Io so come la

verità spiaccia alle orecchie dei superbi e che il loro orgoglio non voglia sopportare

che li si richiami alla virtù".

Nonostante l’impostazione moralistica e didascalica delle tragedie,

non deve essere messa in ombra una delle sue componenti essenziali, cioè la

letterarietà; questo non facendo riferimento solo allo spessore letterario prodotto dalle

fitte reminiscenze e allusioni ad altri testi (i lirici greci, oltre a Virgilio ed Ovidio,

continuamente ripresi e rielaborati), ma anche all’adeguamento alle convenzioni del

genere tragico, che comporta da parte di Seneca l’adozione di topoi poetici

non sempre riconducibili ad una prospettiva rigorosamente filosofica, quali le numerose

descrizioni dell’oltretomba e dei supplizi infernali. Prevale, rispetto a quello per

le vicende, tratte da temi noti ed ampiamente sfruttati dalla letteratura anteriore,

l'interesse per la parola, per l’impostazione argomentativa e lo scopo dimostrativo e

persuasivo, perseguito attraverso tutti gli strumenti della retorica e della dialettica,

ed in funzione del quale i personaggi rappresentano elementi paradigmatici utili

all'esemplificazione della psicologia delle passioni.

Nonostante l’impostazione moralistica e didascalica delle tragedie,

non deve essere messa in ombra una delle sue componenti essenziali, cioè la

letterarietà; questo non facendo riferimento solo allo spessore letterario prodotto dalle

fitte reminiscenze e allusioni ad altri testi (i lirici greci, oltre a Virgilio ed Ovidio,

continuamente ripresi e rielaborati), ma anche all’adeguamento alle convenzioni del

genere tragico, che comporta da parte di Seneca l’adozione di topoi poetici

non sempre riconducibili ad una prospettiva rigorosamente filosofica, quali le numerose

descrizioni dell’oltretomba e dei supplizi infernali. Prevale, rispetto a quello per

le vicende, tratte da temi noti ed ampiamente sfruttati dalla letteratura anteriore,

l'interesse per la parola, per l’impostazione argomentativa e lo scopo dimostrativo e

persuasivo, perseguito attraverso tutti gli strumenti della retorica e della dialettica,

ed in funzione del quale i personaggi rappresentano elementi paradigmatici utili

all'esemplificazione della psicologia delle passioni.

Alla tendenza già accennata per il compiacimento nella descrizione dell’orrido e più in generale dei particolari impressionanti, vanno ricondotti diversi elementi dello stile di Seneca, che spesso creano un ostacolo per il lettore moderno: il tono magniloquente e ridondante, ricco di effetti "barocchi", le lunghe tirate moralistiche quanto le eruditissime digressioni mitologiche. Tuttavia, nelle tragedie più riuscite, la capacità dell’autore di condensare il pensiero in formule (le famose sententiae) semanticamente pregnanti ed incisive, produce risultati assai pregevoli, come traspare da questo rapido scambio di battute dei versi 170 e seguenti tra la nutrice (N) e Medea (M):

Maschera, da Pompei. Napoli, Museo Archeologico Nazionale. non è possibile stabilirne con esattezza la provenienza. |

N: Morrai !

M: E’ quello che voglio.

N: Fuggi !

M: Mi sono pentita della fuga.

N: Medea!

M: Lo sarò.

N: Sei madre.

M: Tu vedi per chi lo sono!

Interessante è, a questo proposito, anche la scena in cui ad Atreo, che gli mostra le

teste mozzate dei figli chiedendogli:

Natos ecquid agnoscis tuos ?

"Riconosci i tuoi figli?",

Tieste risponde:

Agnosco fratrem

"Riconosco mio fratello" (vv. 1005 sg.).

Un posto a sé occupa, nella produzione senecana, la Apokolokyntosis

o Ludus de morte Divi Claudii, violento libello anti-claudiano

scritto nel 54 d.C. alla morte dell’imperatore. L’Apokolokyntosis,

pur appartenendo al genere della satira

menippea, appare per certi versi anomala: all’intonazione ed alla materia

moraleggiante delle composizioni di Varrone Reatino, che per primo introdusse a Roma

questo genere di satira, si sostituiscono ora un contenuto e un’intonazione

fortemente polemici. Del termine Apokolokyntosis esistono due principali

interpretazioni: secondo la prima si tratterebbe di una unione parodistica da

ἀποθέωσις "deificazione" col termine satirico κολοκύντωσις "flagellazione dello storpio". Nella

seconda, conformemente alla notizia di Dione Cassio, il libello senecano si sarebbe

intitolato Ἄποκολοκύντωσις "trasformazione in zucca"

(interpretazione, questa, comunemente accettata). Si assisterebbe, dunque, a un

"processo di zucchificazione", in "onore" dello zuccone Claudio.

L’imperatore viene infatti rappresentato come un uomo buffo, stolido e balbuziente, a

tal punto mostruoso e grottesco da non essere nemmeno riconosciuto, in cielo, da Giove e

da Ercole. Svelata finalmente la sua identità, gli dèi a concilio discutono la proposta

di divinizzarlo. Si alza però a parlare il divo Augusto, che pronuncia una violenta

requisitoria contro il nipote. Claudio viene quindi trascinato agli Inferi; passando per

la Via Sacra, assiste al suo funerale e solo allora comprende di essere morto. Vede Roma

in festa e ascolta un ironico canto funebre in suo onore, mentre agli Inferi è condannato

a giocare eternamente ai dadi con un bussolotto forato.

Il suo processo agli Inferi, totalmente iniquo, e la sua condanna, che giunge senza che

Claudio abbia avuto la possibilità di difendersi, rispecchiano l’assoluta casualità

delle condanne inflitte dall’imperatore sulla terra e la cecità delle sue sentenze.

Poiché, inoltre, il gioco dei dadi era tipico della festa "carnevalesca" dei

Saturnali, l’immagine indica Claudio come "re per burla", "da

carnevale".

L’Apokolokyntosis è un'operetta in cui la violenza è continua,

tanto più insolita e fonte di stupore se si considera che è scritta dieci anni dopo la Consolatio

ad Polybium, di cui nega, evidentemente, tutti gli aspetti encomiastici. Persino

il rituale di divinizzazione del sovrano è qui puntualmente proposto, descritto in chiave

parodistica.

L’apoteosi era il processo per cui, alla sua morte, l’imperatore veniva

annoverato tra gli dei e chiamato divus. Uno storico del III secolo d.C.,

Erodiano (nella Storia dell’impero romano dopo Marco Aurelio,

IV, 2), descrive tale cerimonia, denominata funus imaginarium. Era, in sostanza, un

secondo funerale fatto ad una imago in cera del princeps. Tale immagine con

le fattezze dell’imperatore veniva portata, su un letto, in corteo, attraverso la Via

Sacra, fino al Foro Antico, dove s’intonavano inni e peani in onore del defunto. Nel

Campo Marzio veniva quindi eretta un'alta torre di legno, sulla cui cima era posta

l’immagine. Dato poi fuoco alla costruzione, da una sorta di finestrella sulla sua

sommità era liberata un’aquila. Essa simboleggiava la transustanzazione del sommo

potere: l’anima dell’imperatore si tramutava in aquila, pura idea politica. Il

critico Ernst Kantorowicz, nel saggio Il doppio corpo del re del 1957, propone una

chiave simbolica piuttosto persuasiva per l’interpretazione della cerimonia.

L’antichità avvertiva nel re la congiunzione di due corpi, umano e politico. Il

corpo naturale muore, ma la dignitas, ovvero il corpo politico, è immortale e

prescinde dagli individui.

Cammeo raffigurante l'apoteosi di Germanico. |

Apoteosi di Tito: l'aquila che si leva dalla pira, porta in cielo l'imperatore-dio. Roma, Foro, Arco di Tito. |

L’imago in cera degli imperatori romani, vero "doppio" del

sovrano, rappresenta appunto l’aspetto immortale del princeps. Non sarebbe

stato possibile, quindi, celebrare tale processo prescindendo dall’imago,

poiché il corpo umano, impuro, non avrebbe consentito di rappresentare l’idea della dignitas.

Del resto, il carattere ufficiale che lo stato tributava a questa cerimonia, ne indica la

funzione politica: un mezzo per mantenere la coesione ideologica del regime, per

assicurarsi la lealtà dei sudditi, la continuità e la stabilità politica nel delicato

momento di passaggio successivo alla morte dell’imperatore.