PETRONIUS ARBITER ELEGANTIARUM

L'identificazione dell'autore del Satyricon è stata a lungo oggetto di un

complesso dibattito critico. Oggi la maggior parte degli studiosi è concorde nel datare

il Satyricon come opera della prima metà del I secolo d.C. e

nell'identificare il suo autore con Petronio, personaggio molto in vista della corte di

Nerone. Tacito parla di un Petronius elegantiae arbiter (Annales, XVI,

18), definendolo un uomo raffinato, amante della bella vita, che, grazie alle sue

particolari qualità e alla sua cultura, riuscì a divenire uno dei pochi intimi di Nerone

e ad essere conosciuto a corte col soprannome di "arbitro del buon gusto".

Tacito riferisce anche le sue abitudini di vita, i particolari sui suoi modi di

comportarsi in pubblico, la grande considerazione di cui egli godeva presso l'imperatore e

gli odi che questo privilegio suscitò contro di lui. Da altre fonti apprendiamo che nel

62 d.C. fu console Tito Petronio Nigro, probabilmente identificabile con il Petronio

tacitiano, a cui però lo storico attribuisce il prenome Gaio. Per quanto riguarda il cognomen

Arbiter, con il quale Petronio viene da più parti citato quale autore del Satyricon,

le spiegazioni fornite dagli studiosi sono due. Con la prima, si sostiene che il cognomen

Arbiter sia derivato dalla definizione tacitiana (la fonte più antica che cita Petronius

Arbiter come autore del Satyricon è del III secolo); con la seconda

spiegazione si sostiene che Arbiter fosse il vero cognomen di Petronio, a cui

Tacito avrebbe alluso, pertanto, con un raffinato gioco di parole.

Non abbiamo informazioni precise sulla nascita, l'educazione e la vita di Petronio, tuttavia Tacito narra (Annales, XVI, 19) che fu costretto a darsi la morte su ordine di Nerone, a causa della sua inimicizia con Tigellino; egli infatti lo accusò di aver partecipato alla congiura dei Pisoni (65 d.C.). Petronio si suicidò così nel 66 d.C.

Massimo sostenitore dell'identificazione del Petronio tacitiano con l'autore del Satyricon è il Paratore, soprattutto per il fatto che la vigile attenzione all'indagine sugli aspetti comportamentali e sociali dell'autore del Satyricon, confermerebbe l'ufficio di arbitro del buon gusto che Nerone aveva affidato a Petronio secondo le testimonianze di Tacito; si avverte infatti in tutta l'opera l'uomo sensibile alle buone maniere con uno spiccato gusto estetico. Altre prove addotte dal Paratore sono di carattere letterario: il Satyricon contiene un frammento poetico in trimetri sulla caduta di Troia (Troiae Halosis), che sembra alludere ad un componimento tragico di Nerone, e un passo in esametri sulla guerra civile tra Cesare e Pompeo, manifesta parodia del proemio del Bellum civile di Lucano. Inoltre Paratore sottolinea come prove la somiglianza tra il mondo del romanzo e quello di Nerone e afferma che la sostanza della lingua e dello stile di Petronio seguono le tendenze asiane dei tempi di Seneca.

Benché la tesi del Paratore sia oggi maggiormente accreditata, va ricordata anche la tesi del Marmorale, che non riconosce nel Petronio tacitiano l'autore del Satyricon. Egli sostiene che il Petronio autore del Satyricon sia vissuto tra la fine del II e il III sec. d.C. e adduce come prove numerosi riferimenti testuali: afferma che nel Satyricon viene utilizzato un lessico ed una sintassi grammaticale affine a quella del latino del III sec. d.C. e che l'opera presuppone lo sviluppo a Roma della Seconda Sofistica (età degli Antonini); individua inoltre riferimenti a particolari giuridici non noti prima dell'età di Settimio Severo (193 d.C.). In conclusione il Marmorale ritiene che l'autore del Satyricon sia più vicino ad Elagabalo (217-222 d.C.) che a Nerone (54-68 d.C.). Questa tesi, però, pur suggestiva, gode di minore seguito nella critica. La questione rimane irrisolta. Certo è che, come scrive Marchesi, "...se si dovesse immaginare un ideale profilo dell'autore del Satyricon, nessuno potrebbe riuscire più adatto di quello tacitiano".

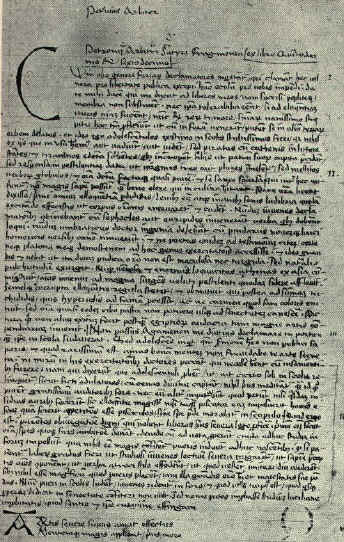

PETRONII ARBITRI SATYRICON LIBRI

La prima ristampa integrale di tutti i frammenti del Satyricon rimastici è

del 1669. Sappiamo però che i frammenti del Satyricon erano conosciuti già

nel 1420 grazie all'opera di Poggio Bracciolini. Egli aveva rinvenuto, sparsi per

l'Europa, codici contenenti alcuni libri del Satyricon; nel 1423 a Colonia

rinvenne l'episodio della cena di Trimalcione che egli definì: "Il XV libro di

Petronio Arbitro". L'editio princeps del Satyricon venne

stampata a Milano nel 1482, basata solamente, tuttavia, sugli estratti brevi rinvenuti

fino ad allora.

Quanto oggi ci resta del Satyricon sono i libri XIV,

XV e XVI , ma anch'essi risultano corrotti e lacunosi. Gli editori hanno ordinato

la materia in 141 capitoli, senza tenere conto della divisione in libri. Si è calcolato

che l'intera opera dovesse essere costituita di 24 libri, in accordo con la numerazione

tradizionale dell'epica, con particolare riferimento all'Odissea. Tra i molti riferimenti

ad Omero si ricordino almeno le persecuzioni divine (Omero-Nettuno, Petronio-Priàpo), il

nome "L'antro del ciclope" della nave su cui si imbarcano i protagonisti,

l'incontro di Encolpio con una matrona di nome Circe, il falso nome Polieno, con cui le

Sirene invocarono Odisseo, assunto da Encolpio.

, ma anch'essi risultano corrotti e lacunosi. Gli editori hanno ordinato

la materia in 141 capitoli, senza tenere conto della divisione in libri. Si è calcolato

che l'intera opera dovesse essere costituita di 24 libri, in accordo con la numerazione

tradizionale dell'epica, con particolare riferimento all'Odissea. Tra i molti riferimenti

ad Omero si ricordino almeno le persecuzioni divine (Omero-Nettuno, Petronio-Priàpo), il

nome "L'antro del ciclope" della nave su cui si imbarcano i protagonisti,

l'incontro di Encolpio con una matrona di nome Circe, il falso nome Polieno, con cui le

Sirene invocarono Odisseo, assunto da Encolpio.

La narrazione è svolta in prima persona dal giovane Encolpio, che rievoca le sue avventure e i viaggi compiuti insieme al giovinetto Gitone, di cui è innamorato.

Nel libro XIV (Quartilla) troviamo Encolpio alle prese con un retore, Agamennone, che disserta sulla decadenza dell'oratoria, argomento topico del I sec. d.C. Successivamente compare Ascilto, rivale in amore di Encolpio. Gitone, Ascilto ed Encolpio vengono accusati dalla sacerdotessa del dio Priàpo (dio della sessualità) Quartilla, di aver violato i sacri misteri del dio. I tre sono quindi obbligati a subire ogni genere di sevizie erotiche nel corso di una cerimonia.

Nel libro XV (cena di Trimalcione) ha inizio il lungo racconto della cena a cui i tre partecipano nella casa del ricchissimo liberto Trimalcione. Durante il banchetto il padrone di casa esibisce il suo sfarzo e la sua ricchezza nei modi più spettacolari e grotteschi, disgustando Encolpio con la smaccata ostentazione del suo lusso pacchiano. Ci viene offerto qui un quadro dai vivacissimi colori ed uno spaccato eccezionalmente vivo di un ambiente, di una mentalità e di un linguaggio che non trovano riscontro in nessun altro testo del passato. Segue il litigio tra Encolpio e Ascilto per Gitone.

Nel libro XVI (Eumolpo) Encolpio incontra Eumolpo, vecchio letterato, che gli offre una rappresentazione in versi della cosiddetta Troiae Halosis. Eumolpo viene però interrotto da un lancio di pietre da parte dei presenti ed il poeta confessa di essere abituato a tali accoglienze. I due diventano amici e viaggiano insieme al ritrovato Gitone, ma ben presto Encolpio si accorge di avere in Eumolpo un altro rivale in amore. Si ha poi una riconciliazione generale ed Eumolpo narra la novella della matrona di Efeso. I tre giungono a Crotone dopo varie peripezie, dove con stratagemmi ed imbrogli riescono a scroccare pranzi e regali ai cacciatori di eredità. Eumolpo illustra qui i requisiti che deve avere la poesia elevata e ne dà un saggio con un vasto brano epico, di ben 295 esametri, sul Bellum civile, tra Cesare e Pompeo. Encolpio è poi reso impotente dal dio Priapo adirato, ed egli cerca di recuperare la virilità attraverso la magia. Eumolpo intanto redige il suo testamento con particolari clausole per gli eredi.

Per una generale valutazione critica di questi dati narrativi, possiamo fissare alcuni punti fermi, che qui seguono:

L'impianto dell'opera si basa sulla parodia del romanzo ellenistico, se pure l'ambientazione geografica gravita sul mediterraneo occidentale (Marsiglia, Napoli, Pozzuoli, Crotone). Lo schema della vicenda del romanzo greco verteva sulla separazione e il ricongiungimento di due innamorati e la storia si evolveva per lo più in chiave moralistica e idealizzante e terminava con un lieto fine. Fin dalle prime battute è chiaro l'intento parodistico di Petronio, che non idealizza né rende perfetti i propri personaggi, anzi li rappresenta con tratti caricaturali grotteschi. Del romanzo ellenistico rimangono comunque i temi fondanti della separazione e del ricongiungimento, attraverso innumerevoli peripezie, ma questi temi sono sviluppati da Petronio in modo derisorio e parodistico. I protagonisti sono infatti due omosessuali e il tema della "fedeltà a tutti i costi" diventa "la fedeltà tradita di continuo".

I temi del Satyricon risentono anche dell'influsso della novellistica spinta e ridanciana della fabula Milesia. Questo tipo di novella nasce con Aristide di Mileto, che scrisse nel II sec. a.C. l'opera Μιλησιακά (storie milesie); essa fu poi tradotta in latino da Lucio Sisenna e sappiamo che questo genere di letteratura minore e popolare era largamente diffuso già nel 53 a.C., come testimonia Plutarco in un episodio della vita di Crasso. Un tipico esempio di fabula Milesia è costituito, all'interno del Satyricon, dalla novella La matrona di Efeso.

Fondamentale nel Satyricon, come già denuncia il titolo, è poi l'influsso della satira latina, visibile soprattutto nella continua alternanza di prosa e versi. Già nel romanzo ellenistico vi erano citazioni in versi, ma molto brevi. Lo schema del prosimetrum rinvia, piuttosto, alla satira menippea, unico genere in cui, all'epoca, agisse un'equilibrata alternanza di versi e prosa. Un esempio di satira menippea, miscellanea, di ascendenza varroniana, è l'Apocolokyntosis di Seneca, con la sua provocatoria giustapposizione di sfoggio erudito e cruda volgarità.

Petronio riserva inoltre un notevole spazio, sulla scia della satira di ascendenza luciliana, non solo alla varietà di temi, ma anche alla componente realistica. Proprio il realismo, cioè lo sguardo attento ad un realtà che si intende rappresentare nei suoi molteplici aspetti, in Petronio tocca livelli di resa, anche linguistica, precedentemente sconosciuti nella letteratura latina: basti citare il plurilinguismo, con l'intento di caratterizzazione sociopsicologica dei personaggi, nell'episodio della cena di Trimalcione.

Potente è qui la rappresentazione dei caratteri, i quali sono descritti più dall'"interno", cioè attraverso le parole stesse dei personaggi, che dall'esterno, e con tale semplicità ed immediatezza da balzare di per sé evidenti al lettore; un diffuso tono ironico mostra il distacco dell'autore dalla società che va rappresentando. L'atteggiamento dell'autore di fronte alla realtà e ai problemi morali che essa propone, non risulta mai, per altro, improntato al biasimo e alla condanna moralistica, quanto piuttosto all'aristocratico disincanto di un osservatore divertito.

Tuttavia né l'istanza realistica, né quella parodistica esauriscono le infinite possibilità della forma prosimetrica. Essa costituisce, ad esempio, una forma flessibile, che si presta molto bene ad ospitare quello che possiamo chiamare lo sperimentalismo poetico di Petronio. Spesso infatti egli si diverte ad imitare lo stile di questo o quell'autore, ma può farlo proprio perchè è poeta egli stesso, sia per padronanza metrica sia per originalità d'invenzione. Sembra che egli voglia illustrare, nel più ampio quadro della decadenza generale delle arti, la decadenza della stessa poesia che si registra, del resto, in età neroniana. Le esibizioni del vecchio Eumolpo, infatti, non sono poi così male, ma ricevono sempre e dovunque una pessima accoglienza; come se non esistessero più i presupposti per una grande poesia, già morta ancora prima di nascere, a causa dell'ostilità e della disattenzione del pubblico.

In altri passi di poesia, come quello che segue, Petronio indirizza la sua polemica contro i Catones, ovvero i moralisti di ogni tempo, nemici di una poesia schietta e disinibita:

Quid me constricta spectatis fronte, Catones, |

Perchè mi guardate con la fronte aggrottata, o

Catoni, |

L'autore in questo passo difende, con una sorta di "manifesto programmatico" del Satyricon, la poesia lasciva e licenziosa, secondo istanze già sentite in componimenti di Catullo e che saranno tipiche di Marziale. Petronio adotta l'espressione nova simplicitas per indicare l'atteggiamento di sincerità e schiettezza nuova rispetto alle consuetudini letterarie, con cui viene descritta la vita vera della gente comune; egli farebbe dunque esplicita professione di realismo.

IL REALISMO IN PETRONIO

Sermonis puri non tristis gratia ridet, quodque facit populus, candida lingua refert

Ride la grazia non severa del parlar schietto, e quel che fa il popolo, candidamente la lingua racconta.

In queste parole pronunciate da Encolpio è contenuto assai probabilmente il manifesto programmatico del Satyricon: oggetto dell'opera è la realtà bassa, comune, del popolo romano, descritta con una lingua estremamente semplice e disinvolta. La semplicità e pregnanza linguistica e il formidabile realismo delle descrizioni, che sono i tratti più caratteristici dell'opera, sono il risultato di un accurato studio delle forme linguistiche e di una notevole padronanza dei mezzi espressivi. Petronio adatta ad ogni personaggio il suo specifico registro linguistico: si passa così dallo stile aulico, declamatorio, di Eumolpo, poeta straccione, alla parlata volgare, piena di espressioni colloquiali e gergali, dei commensali di Trimalcione. A caratterizzare un personaggio, dunque, non concorrono solamente le sue azioni e i suoi discorsi, ma anche la lingua. La modalità letteraria con cui, poi, vengono riferiti i fatti, rappresenta un esempio insuperato nella letteratura classica di realismo descrittivo.

Petronio evita di raccontare personalmente le vicende, delegando il compito direttamente ai suoi personaggi. L'opera, infatti, è pensata come un lungo diario personale, scritto in prima persona dal protagonista, Encolpio (la descrizione, ad esempio, dei partecipanti alla cena di Trimalchione è affidata ad uno degli stessi convitati). Questa artificiosa forma narrativa conferisce alle descrizioni un tono estremamente soggettivo, con un conseguente sdoppiamento di prospettiva: il personaggio nel descrivere gli altri descrive inconsapevolmente, con i suoi giudizi e considerazioni, anche se stesso. Il procedimento, come afferma Erich Auerbach in Mimesis, "conduce ad una illusione di vita più sensibile e concreta", e, quindi, più realistica.

La narrazione soggettiva fatta da un personaggio delle proprie peripezie ha, nella sua forma esteriore, diversi precedenti nella letteratura classica: il celebre, ad esempio, racconto di Ulisse alla corte dei Feaci o d'Enea presso Didone.

Petronio, tuttavia, per la prima volta, se ne serve per una obiettiva e consapevole descrizione di un particolare strato sociale: la bassa plebe provinciale e l'emergente "classe" dei liberti nel I sec. d.C. Questo intento descrittivo, come osserva ancora Auerbach, rende l'opera di Petronio più simile di ogni altro scritto classico alla moderna rappresentazione realistica di scrittori come Balzac, Flaubert, Tolstoy o Dostoevskij, rappresentando, dunque, il limite estremo cui il realismo antico sia arrivato. Gli altri generi letterari che, sempre secondo la divisione classica degli stili, rappresentano la realtà quotidiana e bassa sono cristallizzati nelle loro descrizioni in schemi fissi e generici, come nella commedia, o, invece, come nel caso della satira, risentono di uno spiccato moralismo, che accentua in chiave critica i vizi dei personaggi.

Per l'ampiezza e precisione delle descrizioni si avvicinano al

realismo di Petronio alcune opere di scrittori alessandrini come l'idillio Le

Siracusane di Teocrito (Teocr. Id. XV), i

mimiambi di Eroda e l'Inno a Demetra di Callimaco. Tuttavia, in esse manca il

realismo linguistico che contraddistingue, invece, l'opera petroniana.  Bisogna però

precisare che Petronio, come tutti gli scrittori e storici classici, sia greci sia romani,

non conosce il concetto moderno di società, con le sue problematiche politico-economiche

e le sue suddivisioni in classi e forze sociali. La sua descrizione, ad esempio, dei

liberti che partecipano alla cena di Trimalcione, non esamina assolutamente le cause

economiche e politiche che, nel I sec. d.C., hanno portato alla ribalta nella società

romana quel ceto che, soltanto pochi decenni prima, era in uno stato di totale

asservimento. Inoltre, la severa divisione degli stili vigente in tutta la letteratura

classica e codificata da Aristotele nella Poetica, imponeva che la vita quotidiana

e la realtà bassa del popolo dovesse essere rappresentata solamente in forma comica o,

comunque, mai in modo tragico e serio.

Bisogna però

precisare che Petronio, come tutti gli scrittori e storici classici, sia greci sia romani,

non conosce il concetto moderno di società, con le sue problematiche politico-economiche

e le sue suddivisioni in classi e forze sociali. La sua descrizione, ad esempio, dei

liberti che partecipano alla cena di Trimalcione, non esamina assolutamente le cause

economiche e politiche che, nel I sec. d.C., hanno portato alla ribalta nella società

romana quel ceto che, soltanto pochi decenni prima, era in uno stato di totale

asservimento. Inoltre, la severa divisione degli stili vigente in tutta la letteratura

classica e codificata da Aristotele nella Poetica, imponeva che la vita quotidiana

e la realtà bassa del popolo dovesse essere rappresentata solamente in forma comica o,

comunque, mai in modo tragico e serio.

Il Satyricon non si pone nessuna finalità documentaria o sociologica, né, tantomeno, può essere interpretato come una denuncia della società del tempo. L'autore la descrive con estrema spregiudicatezza e capacità espressiva, ma, allo stesso tempo, con spirito fortemente ironico e sagace, sempre scettico e distaccato. Il realismo petroniano, se confrontato con la letteratura moderna, risulta, dunque, notevolmente limitato, in quanto non consente un approfondimento serio e problematico delle tematiche sociali, pur rappresentando, appunto, la più avanzata forma di realismo della letteratura classica.

Una ben diversa concezione della realtà e della materia trattata traspare, invece, dai pressocché contemporanei racconti evangelici. Per gli evangelisti "questa storia contemporanea che si svolge entro una cornice quotidiana costituisce un avvenimento rivoluzionario nella storia del mondo". La quotidianità e il mondo basso del popolo viene, dunque, ad assumere un'enorme importanza, essendo il luogo dove hanno origine un nuovo movimento spirituale e nuove forze storiche dalla straordinaria portata rivoluzionaria. Inoltre, dagli scrittori dei Vangeli è lontana ogni ambizione letteraria e, di conseguenza, una artificiosa elaborazione stilistica. Caduta infatti la convenzione stilistica aristotelica ed ogni intento moralistico e retorico, i Vangeli assumeranno un'immediatezza espressiva e linguistica che non trova l'eguale in nessun testo della letteratura antica.

IL SUICIDIO DI PETRONIO

Nel quadro delle morti nell'età neroniana, il suicidio di Petronio si evidenzia per il

suo carattere anomalo e originale. La sua morte viene fatta rientrare tra quelle degli

stoici Seneca e Lucano.Anche Petronio, accusato di aver partecipato alla congiura di

Pisone, piuttosto che attendere l'esecuzione si procurò da sé la morte, ma in maniera

diversa, per non dire antitetica rispetto agli altri letterati. L'impossibile attribuzione

di un credo stoico al personaggio Petronio risulta evidente già nelle presentazioni che

Tacito ne fa:

Nam illi dies per somnum, nox officiis et oblectamentis vitae transigebatur; utque alios industria, ita hunc ignavia ad famam protulerat, habebaturque non ganeo et profligator, ut plerique sua haurientium, sed erudito luxu.

"Durante il giorno dormiva e attendeva di notte alle opere ed ai piaceri della vita; e come gli altri erano condotti alla fama dall'operosità, così lui dall'ozio indolente. Non era giudicato né un crapulone, né un dissipatore, come la maggior parte di quelli che scialacquano i propri averi, ma un uomo di vita raffinata e gaudente" (Annales, XVI, 18,1).

Queste parole disegnano la figura dell'eruditus luxus (voluttuosa raffinatezza), che valse a Petronio il soprannome di elegantiae arbiter. L'identificazione del Petronio tacitiano con l'autore del Satyricon appare molto probabile. Ammettendo, dunque, tale identificazione, alcuni studiosi individuano tra i bersagli polemici del Satyricon anche il moralismo di Seneca e, più in generale, tutto l'austero stoicismo dell'epoca. Come l'opera di Petronio è divertita rappresentazione, e talora parodia, della volgarità e del degrado dei costumi in età neroniana, così il suo suicidio si può leggere come puntuale parodia delle teatrali modalità di suicidio degli stoici oppositori del regime: anch'egli si incise le vene, le richiuse di nuovo e le riaprì conversando con gli amici, secondo l'usanza stoica, ma

non per seria aut quibus gloriam constantiae peteret. Audiebatque referentes nihil de immortalitate animae et sapientium placitis, sed levia carmina et faciles versus. Servorum alios largitione, quosdam verberibus adfecit.

"senza tuttavia trattare con loro [gli amici] di severi argomenti, o tenere quel contegno con cui desse l'impressione di procurarsi l'onore della fermezza di fronte alla morte. Nulla volle ascoltare da chi dissertava sull'immortalità dell'anima, o di quelle sentenze che piacciono ai saggi, ma volle solo udire canti piacevoli e facili versi. Alcuni servi premiò, altri li fece frustare" (Annales, XVI, 19, 2),

discostandosi dalla linea che congiungeva Socrate, Catone e Seneca (vedi il nostro suicidio di Seneca). Si discostò, inoltre, da quella che era la consueta procedura di generale benevolenza e munificenza verso gli schiavi, cui il padrone, prima di morire, donava largizioni in denaro o che affrancava dalla schiavitù.

Questi atteggiamenti vogliono essere raffinata parodia del suicidio stoico e della sua ormai consolidata e ritualistica sequenza di atti e comportamenti; ma non riducono la dignità di Petronio oppositore che non scende a compromessi col potere, e che stila anzi un testamento ove denuncia tutti i delitti e le turpitudini di Nerone e delle sua corte (al contrario dello stesso Pisone, iniziatore della congiura).