La povertà è causata da un insieme di fattori che riducono la speranza di

vita e la felicità della popolazione nei paesi del Terzo mondo. Le cause principale di cui vorremmo parlarvi

sono la fame, la guerra e la conseguenza più ovvia,ovvero l'emigrazione nei paesi

ricchi.

Contrariamente alle numerosi

affermazioni di principio e dalle altrettanto molteplici dichiarazioni di

intenti da parte dei Paesi ricchi del pianeta, la fame continua a rappresentare

una quotidiana emergenza mondiale. Ogni anno si valuta che circa 9 milioni

di persone (in buona parte bambini) muoiano appunto di fame e di malattie di

denutrizione. Circa 500 milioni di persone (pari a un decimo dell'umanità)

sopravvivono dunque in condizione di fame cronica. Alcune conseguenze di questo

fatto sono appunto le malattie e la malnutrizione che ostacola la crescita

normale dei bambini, lo sviluppo fisico-mentale e le capacità lavorative.

Inoltre le siccità molto frequenti e le inondazioni dei grandi fiumi asiatici si trasformano spesso in drammatiche carestie.

La malnutrizione,come già detto prima, è una delle principali cause della

nascita di bambini con insufficienza di peso e con crescita ritardata. I bambini

con insufficienza di peso alla nascita che sopravvivono, tendono a soffrire di

ritardi nella crescita e di malattie durante l'infanzia, l'adolescenza e fino

alla maggiore età. Le donne adulte che soffrono di crescita ritardata tendono

verosimilmente ad incrementare il cerchio vizioso della malnutrizione partorendo

bambini con peso insufficiente già alla nascita.

Bambino che cerca l'acqua nel deserto,Kenia |

Stanno anche emergendo dei legami tra malnutrizione nella prima età, compreso lo

stato fetale, e lo sviluppo di successive malattie croniche come la cardiopatia,

il diabete e l'ipertensione. Ogni anno, nei Paesi in via di sviluppo, circa 30

milioni di bambini nascono con crescita menomata a causa della

malnutrizione

durante la gravidanza. I paesi ricchi hanno contribuito a rendere questo grave

problema meno drastico, fornendo aiuti alimentari in caso di carestia o altre

situazioni di emergenza; assistenza sanitaria; finanziamento di progetti di

sviluppo e l'assistenza tecnica. Per questo motivo si può affermare che nel

mondo ricco vi sia un'inevitabile interdipendenza, e che il benessere in questi

paesi non possa a lungo coesistere con la povertà di una parte cospicua del

Terzo mondo. Un altro problema che contribuisce alla malnutrizione è la mancanza di una

risorsa fondamentale per la sopravvivenza: l'acqua. Quest'ultima risorsa,

essendo in quantità minima, non permette la sopravvivenza di animale e vegetali

ma soprattutto dell'uomo. Queste brevi considerazione possono

affermare che questo problema è da attribuire principalmente al comportamento

dell'uomo e non all'ambiente naturale. Infatti oggi i popoli ricchi,

specie in Europa, Nord America e Giappone, se ne stanno "appollaiati" in cima a

questa catena alimentare divorando il patrimonio dell'intero pianeta. Alcune

cause per le quali si determinano e si aggravano le disuguaglianze tra paesi

ricchi e paesi poveri, sono due. In primo luogo sulla speculazione sui prezzi

degli alimenti di prima necessità condotta da un "manipolo

di banchieri" che

controllano il mercato mondiale dei prodotti alimentari per mezzo della Borsa di

Chicago. Conseguenza di tale speculazione sono:

- l'incapacità dei paesi poveri di

acquistare generi alimentari per l'alto prezzo di vendita;

- la necessità per gli stessi paesi

di abbandonare le tradizionali colture agricole per dedicarsi a monocolture

che possano trovare uno sbocco commerciale;

- in definitiva, la totale

dipendenza delle popolazioni che soffrono la fame dalle decisioni del

predetto gruppo di banchieri che hanno come unico obbiettivo la pura e

semplice massimizzazione del profitto.

Viene da chiedersi perché succede tutto

questo in un mondo in cui essendo la torta più grande rispetto al passato le sue

porzioni non sono tali da garantire che chi ha più bisogno di cibo lo ottenga. La fame purtroppo continua ad essere la condizione quotidiana in cui

versano centinaia di milioni di persone nel nostro pianeta. Oggi si calcola che

muoiano nel mondo circa 40 milioni di persone per cause legate alla fame o alla

sottoalimentazione e malnutrizione. Concludendo vorremmo mostrarvi la mappa della fame che persiste nel mondo:

La mappa

della fame nel mondo

Le proporzioni delle persone sottonutrite

Africa

Asia

Europa

Nord-centro

America

Oceania

Sud

America

|

Da questa mappa possiamo vedere come l'Africa sia il

continente con il livello di popolazione denutrita maggiore.

La zona in cui si condensa il problema è l'area centro-meridionale africana,

seguita dal Madagascar e dal cuore dell' Asia, dove più del 35% delle persone è

malnutrito o con problemi alimentari. Nell' America settentrionale, Europa e

Oceania invece il problema è quasi assente, poiché la proporzione di popolazione

denutrita è inferiore al 5%.

Non so con quali armi si combatterà

la terza guerra mondiale, ma la quarta sicuramente con le pietre.

Albert Einstein (Fisico e Filosofo)

(Fisico e Filosofo)

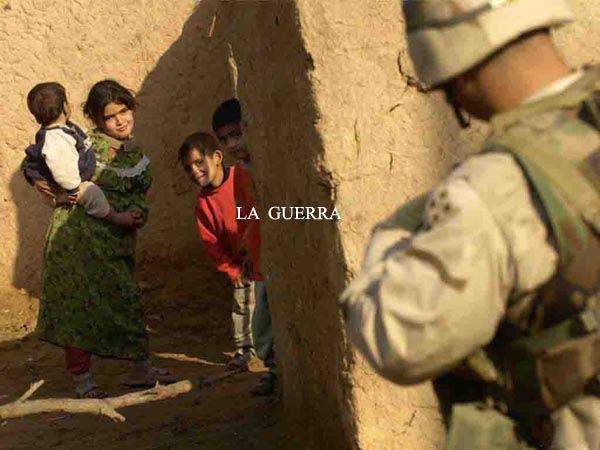

Quando si dichiara una guerra la

prima vittima è la verità.

Arthur

Ponsonby (Politico inglese,Scrittore e Segretario Privato della Regina Victoria)

(Politico inglese,Scrittore e Segretario Privato della Regina Victoria)

La guerra è un evento sociopolitico che consiste

nel confronto tra due o più soggetti. Il termine "guerra" deriva

dalla parola "gwarra" dell'antico alto tedesco, che significa mischia. Nonostante la storia dell'uomo sia millenaria, l'umanità non sembra aver

attraversato nessun periodo prolungato senza guerre. Questo ci dovrebbe fare

riflettere... Infatti la guerra, con i suoi orrori e le sue crudeltà, sembra appartenere al patrimonio

genetico della specie umana. È un poema sulla guerra, quella fra Greci e Troiani, il primo grande libro della

civiltà occidentale, l'Iliade e anche oggi, che abbiamo ormai superato il terzo

millennio, la guerra divampa in varie parti del globo, guerre fra nazioni, ma

anche guerre civili, interne ai singoli stati. Infatti oggi ci sono sette stati

che hanno, dichiaratamente, armi nucleari (USA, Russia, Cina,

Regno Unito, Francia) che sono i cinque stati che occupano i seggi

permanenti del consiglio di sicurezza ONU , più India e Pakistan. Alcuni paesi vengono ufficialmente

definiti "in disarmo nucleare", perchè affermano di aver rinunciato

volontariamente a portare avanti un programma per la realizzazione dell'atomica.

Sono: Brasile, Argentina, Sudafrica, Algeria, Taiwan, Corea del Sud, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan (questi ultimi tre paesi sono divenuti indipendenti dopo

la dissoluzione dell'Unione Sovietica, e ne avevano in parte ereditato

l'armamento). Ci sono infine paesi fortemente sospettati di possedere l'atomica

(Isrlaele) o di aver in atto dei progetti, più o meno avanzati per realizzarla.

L' Iraq era stato a lungo sospettato di aver accumulato armi di distruzione di

massa (Atomiche,chimiche e battereologiche), e questa è stata una delle ragioni

invocate dagli Stati Uniti e dalla coalizione da essi formata per la guerra

della primavera 2003. Dopo la fine della guerra, si sono trovate solo poche

tracce di questi tipi di armi (e nessuna di armi atomiche), anche se è

innegabile che il dittatore Saddam Hussein ne avesse progettato (e in parte

avviato) lo sviluppo in anni precedenti (certamente dopo aver usato i gas contro

gli iraniani nella guerra del 1980-'89 e contro i villaggi curdi in più

occasioni tra il 1988 e il 1991)

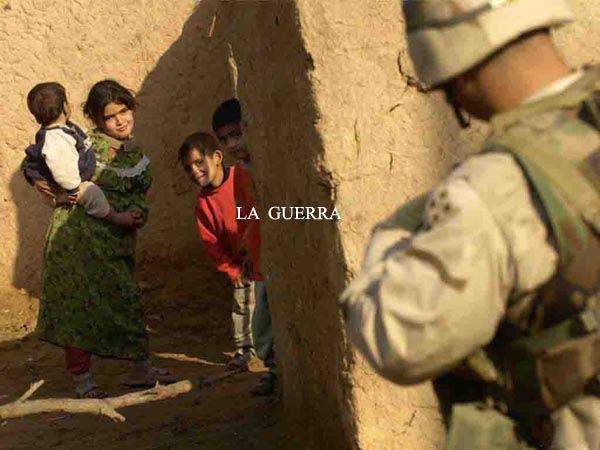

|

Soldato americano con bambini che giocano

|

Eppure l'aspirazione alla pace fa ugualmente parte dei sogni dell'uomo, tanto

che il massimo filosofo della modernità, Immanuel Kant, dedicò un volumetto

importante allo studio delle condizioni che avrebbero condotto alla pace

perpetua. Perché allora l'uomo vuole il bene e fa il male? Perché la storia umana è un

succedersi ininterrotto di atrocità, un "immenso mattatoio", secondo la

definizione datane da Hegel nella sua Filosofia della storia? Perché la guerra?

Freud rispose a quest'ultima domanda affermando che nell'uomo c'è

un'ineliminabile spinta aggressiva e distruttiva, che solo l'incessante processo

di civilizzazione può tentare di tenere a bada. Ma la guerra, questo "duello su vasta scala per costringere l'avversario a

piegarsi alla propria volontà", come la definì Von Clausewitz, riconosce a mio

avviso, ragioni supplementari; di carattere economico e ideologico. Gli uomini entrano costantemente in conflitto, a causa di interessi e di visioni

del mondo contrapposte e, almeno in apparenza, inconciliabili.

E, ritornando nell'ambito della psicologia, possono affacciarsi alla ribalta

della Storia, favoriti da un preciso contesto economico e culturale, leader

animati da una volontà di potenza distruttiva, dalla personalità gravemente

disturbata, capaci di convincere le masse della giustezza dei loro propositi.

Di personaggi sanguinari e affascinanti allo stesso tempo, ne incrociamo di

continuo, sfogliando qualsiasi manuale di Storia. Hitler, Stalin, Gengis Kahn,

Caligola, Nerone, Tamerlano... E, spiace ammetterlo, per un imperscrutabile mistero della natura umana persino

persone colte e capaci di affetto autentico nei confronti dei propri familiari e

della cerchia degli amici, riescono a macchiarsi di crimini infami nei confronti

dell'umanità. È il caso, per esempio, di molti gerarchi nazisti, affabili nella

quotidianità, che leggevano buoni libri e ascoltavano buona musica, capaci poi

di pianificare freddamente lo sterminio di esseri umani innocenti.

I pacifisti sostengono che la guerra è diventata ormai nella coscienza evoluta,

uno strumento obsoleto nella risoluzione dei conflitti. E hanno sostanzialmente

ragione. Purtroppo non riescono a dirci cosa dobbiamo fare, in concreto, se

imperi o nazioni sono pronti ad annientarci senza pietà.

La speranza di tutti va riposta nella costruzione di una Società delle Nazioni,

giudice super partes, che abbia l'autorevolezza e la forza di dirimere le

contese in nome di leggi e di regole chiare, stipulate in precedenza. Qualcosa

che assomigli all' Onu di oggi, ma riveduta e corretta, più giusta ed efficiente.

La pace e non la guerra è ciò di cui noi e le generazioni future abbiamo

bisogno. Ma sembra che i conflitti nel mondo stiano cessando infatti

Uno studio spiega come il mondo stia diventando sempre

più pacifico grazie a tre motivi: la fine della guerra fredda, le missioni di

peacekeeping, la diffusione della democrazia. In questo scenario anche sviluppo

economico e culturale giocano un ruolo importante

In

quindici anni il numero dei conflitti si è più che

dimezzato: dai 51 del 1991 fino ai 20 dell’anno scorso.

Esplosioni quotidiane in Iraq, massacri in Sudan,

le due Coree che si scrutano attraverso le rispettive

artiglierie, una guerra hobbesiana di tutti contro tutti

nel Congo orientale—i conflitti tormentano la società

umana da tempo immemorabile, forse da quando i nostri

antenati scoprirono che un ramo d’albero può essere

usato anche per percuotere. Eppure, anche se sembra

impossibile immaginarlo guardando i notiziari, la guerra

è entrata in una fase di declino.

Marines in

in Iraq |

I combattimenti in

Iraq e in alcuni altri paesi rappresentano un’eccezione

a una tendenza globale che viene ampiamente ignorata: da

circa 15 anni è in atto nel mondo una costante

diminuzione dei conflitti armati. Negli ultimi decenni,

le probabilità che una persona muoia a causa di una

guerra sono scese probabilmente ai valori più bassi

dell’intera storia dell’umanità.

Cinque anni fa due studiosi — Monty Marshall,

direttore delle ricerche presso il Center for Global

Policy della George Mason University e Ted Robert Gurr,

docente presso l’Università del Maryland— hanno raccolto

per alcuni mesi tutti i dati disponibili sulla frequenza

e sulla mortalità dei conflitti del XX secolo,

aspettandosi di dover compilare un registro di orrori e

distruzione in continuo peggioramento. Hanno invece

riscontrato, dopo i terribili anni delle due Guerre

Mondiali, un incremento globale dei conflitti armati

dagli anni ’60 fino a metà degli anni ’80, a cui è

seguita una diminuzione costante e pressoché

ininterrotta a partire dal 1991. Hanno inoltre

osservato, a partire da metà degli anni ’80, un aumento

costante nel mondo di diversi fattori in grado di

ridurre le probabilità di un conflitto: prosperità

economica, libere elezioni, governi centrali stabili,

comunicazioni migliori, un maggior numero di

«istituzioni di pace» e un maggior impegno

internazionale. Nel 2001 Marshall e Gurr, insieme a

Deepa Khosla, hanno pubblicato i risultati del loro

studio nel rapporto «Peace and Conflict», redatto per il

Centro per lo sviluppo internazionale e la gestione dei

conflitti (Center for International Development and

Conflict Management) dell’Università del Maryland.

Esaminiamo in primo luogo le cifre. Secondo il

rapporto il numero delle guerre e dei conflitti armati a

livello mondiale ha toccato il suo picco nel 1991 (51

conflitti), anno che può essere considerato il più denso

di guerre dell’intera storia. Dal 1991 in poi, questo

valore è sceso in modo costante. I conflitti armati sono

stati 26 nel 2000 e 25 nel 2002, anche considerando

l’attacco di Al Qaeda agli Stati Uniti e il contrattacco

americano contro l’Afghanistan. Nel 2004, secondo

l’ultimo studio di Marshall e Gurr, il numero dei

conflitti armati nel mondo era sceso a 20, anche

includendo l’invasione dell’Iraq. Sulla base di questi

dati, i conflitti in atto nel 2004 sono diminuiti di

oltre la metà rispetto al 1991.

Come si spiega questa diminuzione delle guerre di

fronte alle immagini di massacri che ci vengono proposte

quotidianamente dai notiziari? Una delle ragioni per cui

la guerra sembra imperversare ovunque è che, grazie

all’aggiornamento costante delle notizie sui canali

satellitari e via Internet, si trasmettono molte più

immagini di combattimenti rispetto al passato. Appena

vent’anni fa, la rivolta in Eritrea è passata quasi

inosservata agli occhi del mondo; l’instancabile Robert

Kaplan ha descritto la speranza di un gruppo di ribelli

eritrei di essere inquadrati almeno dai satelliti spia,

in modo che si venisse a sapere della loro lotta. Oggi,

i combattimenti che si consumano in Iraq, in Sudan e in

altri paesi vengono descritti in modo sofisticato, con

una grande ricchezza di filmati ripresi con minicamere o

addirittura con videotelefoni. Per le agenzie di stampa

è naturalmente un dovere dare ampio spazio ai conflitti.

Ma la visibilità di un così grande numero di

combattimenti crea l’impressione che il problema sia in

aumento: in realtà, ad aumentare sono le notizie, non i

problemi in sé.

Mueller calcola che nel XX secolo circa 200 milioni di

persone siano state uccise in eventi bellici o in

altri conflitti violenti, oppure a causa di decisioni

politiche legate alla guerra, come nel caso

dell’Olocausto. In quel secolo hanno vissuto circa

dodici miliardi di persone; ciò significa che ognuna di

queste aveva una probabilità dell’1%-2% di morire a

causa di una guerra internazionale, di un conflitto

etnico o di un genocidio. È la stessa probabilità,

osserva Mueller, che ha oggi un cittadino americano di

morire in un incidente automobilistico. Vista l’attuale

diminuzione delle guerre, per il momento uomini e donne

di tutto il mondo rischiano molto di più per il traffico

che per la guerra. Questo dato è suffragato dalle

statistiche dell’Organizzazione mondiale della sanità:

nel 2000, ad esempio, 300.000 persone sono decedute in

combattimento o per ragioni connesse alla guerra (ad

esempio per malattie o condizioni di malnutrizione),

mentre 1,2 milioni di persone hanno perso la vita in

incidenti stradali. Trecentomila decessi causati dalla

guerra nel 2000 sono un costo terribile, ma in termini

quantitativi rappresentano appena lo 0,005% sul totale

della popolazione vissuta in quell’ anno.

Un altro dato straordinario è quello che indica

come anche la spesa militare mondiale sia in declino.

Secondo i dati del Center for Defense Information, un

istituto di ricerca indipendente di Washington, la spesa

militare annua globale ha raggiunto il suo massimo nel

1985, con 13.000 miliardi di dollari, e da allora è

stata in continua discesa arrivando a poco più di 1.000

miliardi di dollari nel 2004. Poiché nello stesso

periodo la popolazione mondiale è aumentata del 20%,

sarebbe stato lecito aspettarsi un incremento della

spesa militare. Viceversa, in rapporto alla crescita

della popolazione, la spesa militare è diminuita di

oltre il 30%: da 260 dollari pro capite nel 1985 a 167

dollari nel 2004.

A che cosa è dovuta la diminuzione delle guerre?

Il fattore più rilevante sembra essere la fine della

guerra fredda, che ha allentato le tensioni

internazionali e ha ridotto il sostegno fornito da

americani e sovietici agli eserciti amici nei Paesi in

via di sviluppo. I combattimenti nelle nazioni più

povere si nutrono degli approvvigionamenti di armi

dall’estero. Con la riduzione del mercato internazionale

di armi e la maggiore difficoltà che incontrano molti

paesi in via di sviluppo nel procurarsi armamenti

pesanti, le fazioni in lotta nelle nazioni più povere

sono più motivate a cercare una soluzione pacifica ai

conflitti. Ad esempio, il lungo e violento conflitto in

Angola è stato sostenuto da uno strano mix di armi

sovietiche, americane, cubane e sudafricane fornite a

molteplici fazioni. Quando queste nazioni hanno

interrotto gli approvvigionamenti di armi, i leader

delle fazioni si sono seduti loro malgrado al tavolo

delle trattative.

Un’altra ragione della diminuzione delle guerre è

stato l’aumento delle operazioni di peacekeeping. Il

mondo spende ogni anno di più in questo tipo di azioni,

che si stanno dimostrando un eccellente investimento.

Migliaia di soldati e unità di peacekeeping dell’Onu,

della Nato, americani e di altre organizzazioni

pattugliano le aree più turbolente del pianeta, con un

costo di almeno 3 miliardi di dollari l’anno: in termini

economici è molto più efficace prevenire i conflitti che

dover poi intervenire con la forza.

La guerra forse potrà finire... |

La diffusione della democrazia ha rappresentato

un altro importante contributo alla diminuzione delle

guerre. Nel 1975, solo in un terzo delle nazioni del

mondo si tenevano vere elezioni con più candidati; oggi

la percentuale ha raggiunto i due terzi ed è in continua

crescita. Negli ultimi vent’anni, circa 80 paesi hanno

adottato una forma di governo democratica, mentre gli

spostamenti in senso opposto sono stati minimi. I leader

dei paesi in via di sviluppo sono sempre più consapevoli

del fatto che le nazioni libere sono anche le più forti

e le più ricche, e questa constatazione crea una

motivazione molto forte per la diffusione della libertà.

Per le grandi potenze, il deterrente nucleare ha

rappresentato un ovvio fattore di limitazione dei

conflitti. La bomba atomica ha fatto la sua comparsa nel

1945 e l’ultimo combattimento tra grandi potenze, quello

tra gli Stati Uniti e la Cina, si è concluso poco dopo,

nel 1953. Dal 1871 al 1914, l’Europa ha goduto di quasi

mezzo secolo di pace; i 52 anni trascorsi dalla fine

dell’ultima guerra tra grandi potenze rappresentano il

periodo di pace più lungo dalla nascita del moderno

sistema di stati.

È possibile che le guerre diminuiscano a causa

del progresso culturale? Questa ipotesi sembra più

azzardata. La natura umana ci ha deluso molte volte

nella storia. Alcuni hanno sostenuto che la filosofia

militarista sia stata distrutta con la Seconda Guerra

Mondiale, quando gli stati dediti totalmente allo sforzo

bellico e alla conquista violenta sono stati non solo

sconfitti, ma anche ridotti in macerie dalle nazioni

libere, inizialmente restie a partecipare al conflitto.

La Seconda Guerra Mondiale ha rappresentato il trionfo

della libertà sul militarismo.

Esiste anche la possibilità che l’enorme rilevanza

dell’economia nella vita moderna svolga un ruolo

importante nella limitazione delle guerre. Gli stati

legati da relazioni commerciali sono forse meno inclini

a combattersi l’un l’altro: se nascesse un conflitto tra

la Cina e gli Stati Uniti, è probabile che entrambe le

economie subirebbero un crollo. È vero che, anche nei

decenni che hanno preceduto la Prima Guerra Mondiale, si

riteneva che l’intensificazione del commercio avrebbe

prevenuto lo scoppio di una guerra. Ma è altrettanto

vero che le circostanze attuali sono molto diverse da

quelle del tardo XX secolo. Prima della Prima Guerra

Mondiale, le grandi potenze coltivavano ancora

l’illusione che si potesse fare una guerra senza causare

una devastazione generale; le due Guerre Mondiali sono

state iniziate da governi convinti di poterle sfruttare

per acquisire una posizione di vantaggio. Oggi, nessun

governo importante sembra credere che la guerra

rappresenti la strada migliore per ottenere un vantaggio

nazionale o economico; il commercio sembra offrire

prospettive molto più promettenti.

Il compianto economista Julian Simon sosteneva

che, in un’economia basata sulla conoscenza, le persone

e le loro capacità intellettuali sono più importanti

delle risorse fisiche, e che perciò le vite dei

cittadini valgono più di qualsiasi oggetto che si possa

conquistare con la guerra. Simon aveva una visione

fortemente ottimistica — riteneva che i governi fossero

fondati sulla ragione — ma esiste comunque la

possibilità che questa sua visione si avveri. Già oggi,

nella maggior parte delle nazioni occidentali la vita

dei cittadini possiede un valore economico superiore a

quello dei territori o delle ricchezze che si potrebbero

acquisire con un conflitto. La progressiva diffusione

dell’economia basata sulla conoscenza potrebbe far

diminuire parallelamente l’importanza delle risorse

fisiche e, d’altra parte, accrescere il valore della

vita. E questo è indubbiamente un progresso culturale.

Gregg Easterbrook

Gregg Easterbrook

Redattore capo di

«The New Republic»

Certo il numero dei conflitti sta diminuendo

ma bisogna dire che è nata una nuova forma di guerriglia:

il TERRORISMO.

Il terrorismo è una forma di lotta politica che consiste

in una successione di azioni clamorose, violente e premeditate

(attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, ecc.) ai

danni di nazioni, governi, gruppi etnici o fedi religiose. Tutte

le azioni terroristiche hanno per scopo principale non la

distruzione e la morte generate, anche se grandi, ma la

risonanza mediatica che queste azioni hanno: lo scopo del

terrorismo è la modifica (o la distruzione) dello status quo

sfruttando i mass-media come cassa di risonanza che amplifica le

gesta dei gruppi terroristici e ne crea la "leggenda" e un'aura

di potenza che richiama nuovi aderenti alla causa e scoraggia la

popolazione dall'opporsi.

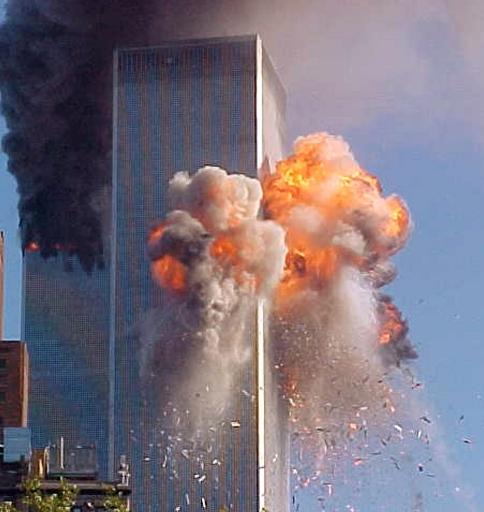

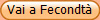

L'attentato alle Torri Gemelle

l'undici settembre 2001 |

Per questo motivo molte azioni

terroristiche prendono di mira persone, monumenti, edifici o

luoghi con un forte valore simbolico e molto presenti

nell'immaginario popolare: ciò che importa nell'attentato

terroristico, oltre al danno in sè, è fare in modo che si

parli molto del danno provocato. Funzionale a questo effetto

di risonanza è anche l'efferatezza, la ferocia e l'enormità dei

gesti stessi di distruzione: sequestrare 100 bambini in una

scuola è più efficace, ai fini della strategia del terrore, che

sterminare 100 adulti in una caserma, perché il risalto

mediatico dato all'evento (l'audience, se vogliamo) sarà

maggiore. Per questo motivo il terrorismo propriamente detto è

un fenomeno caratteristico del XX secolo, il primo periodo

storico in cui l'umanità dispone di mass media.

Generalmente i gruppi terroristici sono organizzazioni

segrete costituite da un numero ridotto di individui: a volte i

terroristi si considerano l'avanguardia di un costituendo

esercito, dei guerriglieri che combattono per i diritti di un

gruppo o per una ideologia. Per sua stessa natura (imporre a

tanti la volontà di pochi) il terrorismo è antidemocratico e

tende all'instaurazione di una dittatura. Un movimento

terroristico che ha successo può effettivamente portare a una

resistenza armata e/o alla costituzione di un esercito

guerrigliero, nel qual caso tattica e strategia cambiano per

adattarsi a uno scontro più aperto, e anche la politica del

movimento subisce delle modifiche, diventando meno radicale e

più concreta.

(Fisico e Filosofo)

(Fisico e Filosofo) (Politico inglese,Scrittore e Segretario Privato della Regina Victoria)

(Politico inglese,Scrittore e Segretario Privato della Regina Victoria)