![]()

L'impero

Dopo

l'austera Roma del tempo monarchico e quella ricca e raffinata del periodo

repubblicano, vediamo ora il terzo e ultimo volto della "città

eterna", quello della Roma imperiale, il più fastoso e inquietante per la

molteplicità e drammaticità dei suoi aspetti.

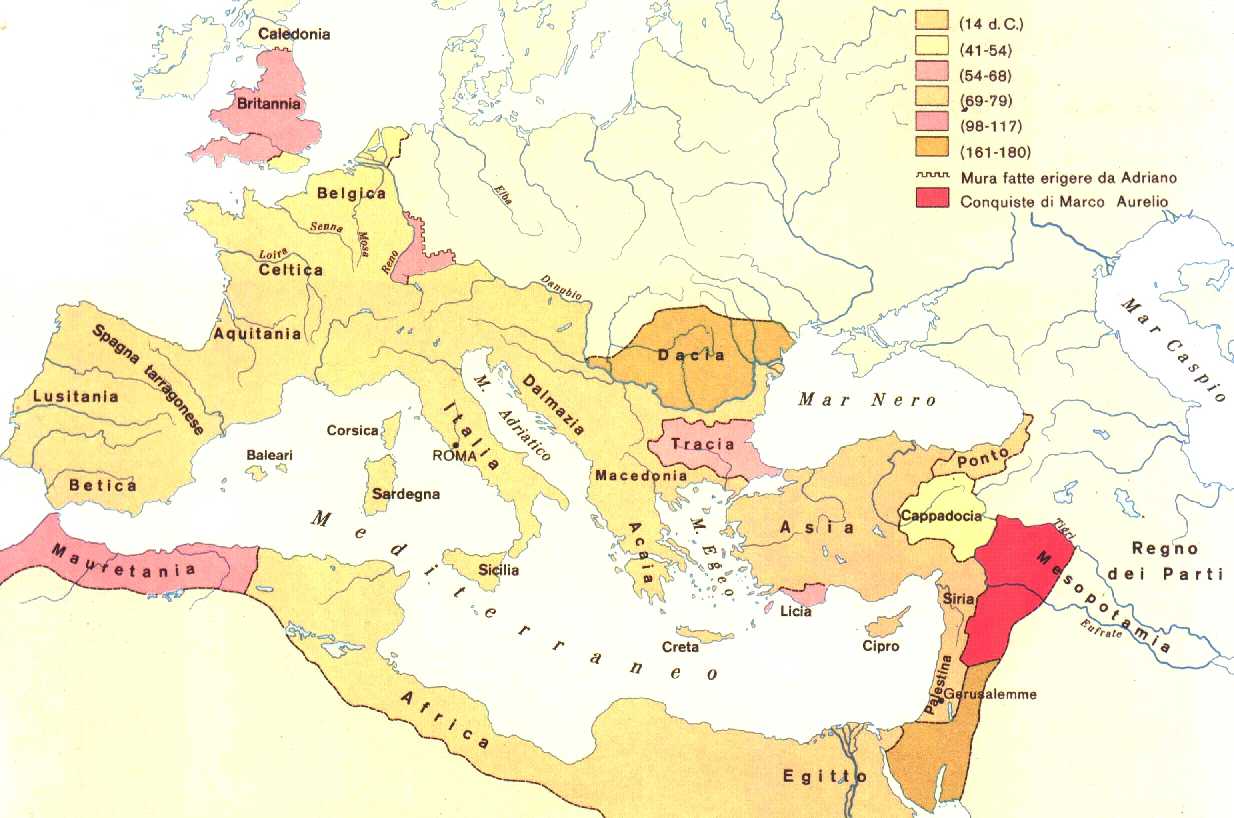

Le famiglie o dinastie che si susseguono nel periodo

imperiale nei primi due secoli dopo Cristo procedono ad un costante

potenziamento dello Stato romano.

Questa

fase raggiunge il suo apice sotto gli Antonini, o "imperatori

d'adozione", in quanto scelti e adottati dal proprio predecessore, ancora

in vita. Nei quasi novant'anni in cui essi governarono, la pax romana regna

indisturbata all'interno dei vastissimi territori che costituivano l'impero,

che in quell'epoca raggiunse il massimo della sua espansione.

Fiorivano

i commerci, le arti, le attività industriali.

Alcuni

fra i più famosi imperatori, letterati, filosofi, furono iberici, galli e

africani.

Le

particolari cure rivolte all'amministrazione statale, permisero la costruzione

di un edificio che, nel suo complesso, doveva reggere ancora per due secoli e

mezzo ad enormi pressioni disgregatrici interne ed esterne.

Infatti,

già nel III secolo il panorama cambia totalmente.

Un

tragico susseguirsi di guerre civili fra capi militari di origini diverse,

conseguenza della mancanza di capacità decisionali o moderatrici da parte del

governo centrale, portò rapidamente il sistema imperiale sull'orlo dello

sfacelo. L'intervento della dinastia Illirica, che ebbe come suo massimo

esponente Diocleziano (243-313), ristabilì momentaneamente le sorti dello Stato

romano, gettando le basi dell'organizzazione amministrativo-sociale che ne

permise la parziale continuità, almeno in un settore orientale.

Ma

non precorriamo ora i tempi; diamo invece uno sguardo alla Roma imperiale del

primo periodo, l'orgogliosa caput mundi, nel momento del suo massimo fulgore.

La città sotto Augusto e Nerone

Già

con il primo degli imperatori, Ottaviano Augusto, Roma subì una trasformazione,

assume l'aspetto di una città fastosa. Edifici monumentali si affacciano sulle

piazze, i palazzi si rivestono di marmi e si adornano di statue e colonne, le

vie si allargano, e il verde arricchisce giardini e viali.

Ancora

negli ultimi tempi della Repubblica, gran parte della città aveva un aspetto

grigio e dimesso. I successori di Augusto, della gens Julia Claudia,

proseguirono la sua opera urbanistica.

Nerone,

nei soli ultimi quattro anni del suo regno, fece costruire quella enorme Domus Aurea,

la dimora d'oro, che doveva sostituire l'antica reggia distrutta da un incendio

in cui vi erano sale alte quaranta metri con soffitti che si aprivano per far

cadere fiori sugli ospiti ai banchetti. Allo stesso imperatore si devono la

costruzione di un complesso di sontuosissime terme e la riedificazione in stile

già "imperiale" dei quartieri poveri, distrutti dallo stesso

colossale incendio cui abbiamo accennato sopra.

Tutti questi imponenti lavori poterono essere

eseguiti con facilità. La mano d'opera, fra schiavi e corporazioni di liberi

lavoratori non era certo mancante. D'altra parte, numerose erano le opere

d'arte che venivano prelevate da antiche città greche, che spesso erano saccheggiate anche dei materiali indispensabili all'edilizia romana. In

questo modo Roma si arricchisce anche di opere di pubblica utilità, come

acquedotti, strade, edifici pubblici, porti.

Purtroppo

però, il popolo romano, di tutti i livelli sociali, in questa particolare

situazione di fasto della città, si orienta sempre più all'ozio e ai

divertimenti.

Il costume durante l'Impero

Ancora

al tempo di Augusto, la candida toga era per eccellenza la veste romana.

Augusto stesso si vantava di indossare una toga tessuta in casa dalle sue

donne, come un Romano dei tempi antichi. Adesso i Romani ricchi disprezzano

quel classico costume e indossano al suo posto raffinate tuniche di lana e di

seta, colorate in verde pallido, in rosa o addirittura in porpora, in viola

intenso o in bruno e sulle quali portano sciarpe o mantelli ricamati.

Col

terzo secolo verranno di moda le vesti di pura seta, stoffa pregiata che arriva

dalla Cina attraverso l'India e l'Asia Anteriore. Le fogge sono innumerevoli

perché i Romani durante l'Impero, si compiacciono di imitare mode straniere,

specialmente orientali e se compare qualche tipo nuovo di abito presto il suo

uso si diffonde fra gli eleganti (si precorre il moderno concetto di moda).

Naturalmente

il costume femminile non è meno ricco. Piacciono adesso le lunghe

"stole" che giungono ai piedi su cui si indossa la corta e preziosa

"tunichella" di stoffa ricamata o damascata, decorata con frange

d'oro.

Per

proteggere la testa si usano lunghi e sottili veli ed è segno di raffinatezza

tenere in mano un leggero drappo ricamato per asciugarsi il sudore.

Le

donne, in questo periodo, vanno a passeggio al pari degli uomini, accompagnate

da un'ancella o in ricche portantine dorate con tende di seta, fra le quali si

affacciano ogni tanto mostrando il volto truccato e le alte capigliature

arricciate tenute ferme con pomate resinose e ornate di gioielli.

La giornata di una dama

Una

donna ricca ha adesso tre principali interessi e vi dedica tutta la sua

giornata: farsi bella, andare a far compere nei negozi e visitare i templi

delle divinità straniere o consultare le fattucchiere.

Le

cure di bellezza sono molto simili alle nostre: un famoso poeta dell'epoca,

Giovenale, scrive che la donna romana, quando è in casa, ha sempre il volto

coperto di mollica di pane inzuppata nel latte, o di pomate e di unguenti, e

che si presenta con la faccia pulita solo quando arrivano ospiti; passa ore ed

ore davanti allo specchio costringendo la schiava pettinatrice a montarle

ricciolo per ricciolo una pettinatura alta come una torre; si copre di collane

e di braccialetti e porta orecchini così pesanti che le allungano le orecchie.

La

visita ai negozi è certo per lei la vicenda più piacevole della giornata. In

ogni via si susseguono botteghe a non finire, dove si vende di tutto: stoffe,

ninnoli, profumi, gioielli, calzature, libri, parrucche.

Alcune

di queste botteghe sono veri salotti: le dame si danno convegno, si siedono e

chiacchierano mentre il negoziante espone davanti a loro tutta la sua

mercanzia, che esse guardano distrattamente. Ogni tanto fanno un cenno di

assenso e subito l'oggetto così acquistato viene consegnato ad uno schiavo del

seguito.

Infine

si dilaga per le dame dell'aristocrazia romana, la mania delle

fattucchiere. Esse non hanno più molta

fiducia nelle antiche divinità romane ma ripongono una fede superstiziosa in

quelle venute dall'Egitto, dalla Siria, dalla Persia, dall'Asia Minore.

Roma

pullula di templi stranieri grandi e piccoli, di forma strana, intensamente

decorati e dipinti, custoditi da sacerdoti con strani cappelli e vesti a vivaci

colori. E una dama del bel mondo ha sempre numerose amicizie fra quei sacerdoti

che le predicono il futuro, le insegnano come poter mantenere la salute e la

bellezza, scongiurare i malanni, ottenere tutto quello che desidera, e, in

cambio, si fanno elargire generosi doni. Né diversamente si comportano le

indovine e le fattucchiere. Vanità e superstizione sono le caratteristiche

principali della donna di questo periodo.

Vita del Romano ricco

La

giornata di un "ricco romano", in quest'epoca, che limiteremo per ora

al periodo fra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, è dedicata soprattutto

ai piaceri.

Al

mattino si alza tardi perché il giorno prima ha banchettato fino a notte, si fa

massaggiare energicamente dagli schiavi, consuma una colazione leggera e va un

poco a spasso, a piedi o in lettiga. Anche lui, come le dame, dà un'occhiata ai

negozi, si ferma in una libreria più che altro per incontrare qualche amico,

perché le librerie sono, per gli uomini, quello che per le dame sono i negozi

di calzature, di gioielli o di stoffe: dei luoghi di ritrovo.

Non

che i Romani amino adesso particolarmente la cultura, ma in questi ultimi tempi

dell'ellenismo il libro è divenuto una moda. Non sono libri dotti, quelli che i

Romani preferiscono, si tratta di racconti più o meno avventurosi o di raccolte

di versi scherzosi in cui si mettono in caricatura fatti e personaggi del

giorno, le cosiddette "satire".

A

mezzogiorno, secondo l'uso antico, si fa un pranzo non molto abbondante poi una

siesta e infine ci si reca al più gradito luogo di convegno, le terme, ossia il

bagno pubblico.

Le terme

Le

terme, numerose e vaste, sono gli edifici pubblici più frequentati, spesso

sontuosi. Ne sono sorte un po' dappertutto. Gli imperatori ne fanno costruire

di magnifiche e amano legarle al loro nome. Ve ne sono per il popolo e per i

ricchi, sempre con grande sfoggio di marmi scolpiti e di saloni imponenti. Si

aprono a mezzogiorno o poco dopo, e si chiudono dopo il tramonto del sole o

addirittura a notte. Vi è chi, saltando addirittura il pranzo, entra nelle terme

appena si aprono e mangiucchia qualche cosa in attesa del complicato rito del

bagno . Altri vi arrivano dopo la siesta, verso le tre, con un seguito di

schiavi che recano tutto l'occorrente: ampolle d'olio, soda, che serve come

sapone, "strigili", ossia speciali strumenti di ferro o di bronzo per

un energico massaggio, vari panni per asciugare il volto e il corpo.

Il

luogo è sempre affollato e rumoroso siccome si chiacchiera, si fa ginnastica,

si giuoca e addirittura si trattano affari.

Il bagno

Il

rito del bagno, in questa epoca, ha raggiunto una estrema raffinatezza ed è

regolato da norme precise e complicate a seconda dei risultati che si vogliono

ottenere. Ma in genere si svolge così: anzitutto si cerca di riscaldare il

corpo con degli esercizi ginnastici e con il popolarissimo giuoco della palla

che consiste nel lanciarsi e nel prendere a volo una sfera riempita di stoppa.

Chi lo fa con degli amici, chi con i propri schiavi, ma è pur sempre lo stesso

esercizio, ravvivato da grida e da risa. Quando si è tutti in sudore si fa un

bel tuffo nella piscina natatoria, una grande vasca dove si può nuotare in

acqua profumata, tiepida o a temperatura naturale. Oppure si passa nel calidarium per fare un bagno caldissimo

che apre bene i pori della pelle. Usciti di lì, ci si sottopone al massaggio:

schiavi addestrati, o massaggiatori pubblici, passano energicamente lo strigile

sulla pelle sudata e ne fanno sprizzar fuori sudore e grasso. Distesi sui

lettucci, con gli occhi chiusi, i bagnanti si lasciano strofinare così per un

bel pezzo, intrecciando lenti dialoghi con i vicini. Poi passano in sale tenute

a calore moderato, il tepidarium, per

lasciar calmare il fervore del sangue. In queste sale le conversazioni

continuano: ci si raccontano a bassa voce barzellette o gli ultimi pettegolezzi

di corte . Infine si entra nelle sale del bagno freddo, il frigidarium, nelle cui vasche l'acqua è rinfrescata da neve portata

dai monti vicini. La reazione è violenta e tonificante: per vincere il freddo i

bagnanti gridano, ridono, si dibattono, finché tremanti, escono e si

abbandonano ancora ad un altro massaggio che, adesso, è assai meno violento,

non viene fatto con gli strigili ma con le mani, e i massaggiatori usano in

abbondanza olii profumati e unguenti.

Le Abitazioni

La

domus

Molte

delle case, dei palazzi, degli edifici romani sono andati distrutti.

Ai

giorni nostri disponiamo però d'un campionario straordinariamente interessante

di case comuni che si sono conservate a causa di una grande tragedia naturale:

l'eruzione del vulcano Vesuvio avvenuta il 24 agosto del 79 d.C. che ha sepolto

sotto lava, ceneri e fango diverse floride città dell'area napoletana: Pompei, Ercolano, Oplontis, Stabia.

Poiché

queste città sono state "fermate nel tempo" mentre erano ancora in

piena efficienza, gli scavi ci forniscono una testimonianza di vita quotidiana.

La città maggiore, Pompei, era costituita da vari edifici: botteghe,

laboratori, osterie, case con stanze in affitto, case di cittadini ricchi,

ville (al di fuori delle mura) e naturalmente templi, bagni pubblici, palestre,

teatri. Di solito le case avevano muri di mattoni a cui potevano anche essere

mescolate pietre, ed erano ad un solo piano. La casa di una famiglia benestante

poteva avere nella parte affacciata sulla via alcune botteghe gestite da

persone estranee. Tipicamente le case romane avevano una corte circondata da

colonne (atrio) in cui una vasca quadrata raccoglieva l'acqua piovana

proveniente dai tetti inclinati verso l'interno. La parte padronale della casa

comprendeva varie camere da letto e una sala da pranzo arredata su tre lati con

dei letti su cui mangiavano comodamente i commensali. A Pompei si sono

conservate assai bene le decorazioni alle pareti: sono affreschi che ritraggono

paesaggi, scene mitologiche o anche finti elementi architettonici, come

colonne, cornici, porte e finestre; negli ambienti più modesti le pareti sono

trattate a calce.

L'insula

Gli

edifici per abitazione delle grandi città erano diversi dalle case a un piano

di Pompei ed Ercolano: di solito essi comprendevano parecchi appartamenti

dislocati su più piani (fino a quattro o cinque).

In

queste case non si viveva molto bene, sia per il gran numero di inquilini e per

la scarsa disponibilità d'acqua (di solito ogni gruppo familiare prelevava da

una fontana pubblica nella via la quantità necessaria per la giornata e la

portava all'interno), sia per l'igiene scarsa, non esistevano latrine nelle

case.

I

locali erano angusti, i soffitti bassi, le scale scomode.

Questi

complessi abitativi potevano essere molto grandi e quando erano circondati da

quattro strade formavano una insula

("isola"), da cui deriva il nostro isolato.

Evidentemente

tali soluzioni erano adottate nelle grandi città perché, come in quelle

attuali, il terreno era prezioso, e numerosissimi cittadini (1.200.000 nella

Roma Imperiale) dovevano abitare vicini al luogo di lavoro. Tra gli esempi

meglio conservati di insulae a molti

piani vi sono quelle di Ostia, il porto di Roma, dove un progressivo

abbassamento dei terreni ha seppellito edifici anche molto alti.

L'insula

popolare era costruita con mattoni e materiali di reimpiego. La solidità delle

strutture, anche a causa dei molti piani sovrapposti era mediocre: sono

documentati crolli in cui vennero travolte molte persone. I costi di locazione

erano alti, in uno stesso locale venivano disposti sia i letti sia gli attrezzi

per cucinare e scaldarsi, spesso causa di incendi disastrosi.

Classi nuove

Fin

dai tempi della Repubblica i Romani hanno amato il banchetto serale. Durante

l'impero, nel bel mondo, questo banchetto è divenuto la funzione più

caratteristica e più importante della vita di Roma. Sono passati i tempi in cui

il numero dei convitati, in un festino elegante, non doveva sorpassare quello delle

nove Muse, le gentili divinità che presiedevano alle scienze e alle arti.

Adesso

i festini sono molto numerosi e assai meno legati alle regole della buona

educazione e del buon gusto. Ma il fatto è che a Roma abbondano ora i nuovi

ricchi, molti dei quali sono stati addirittura schiavi in gioventù, hanno

ottenuto la libertà compiacendo in tutti i modi leciti e illeciti i loro

padroni e infine hanno raggiunto la ricchezza. Costoro mirano soprattutto a

fare sfoggio della loro opulenza invitando alla loro mensa personaggi di ogni

classe: nobili che non disdegnano l'invito perché con quegli arricchiti c'è

sempre qualche buon affare da combinare; antichi compagni di servitù che hanno

fatto fortuna come loro, poveri diavoli che vivono delle briciole di quei festini

e sono sempre pronti, in contraccambio, a fare qualsiasi servigio.

Di

educazione e di buon gusto non è più il caso di parlare, l'ostentazione di

lusso e di potenza diviene perfino brutale. Non a tutti, ad esempio, si servono

gli stessi cibi: i migliori sono riservati ai personaggi più importanti, quelli

di minor conto hanno portate più modeste e i poveri diavoli si devono

accontentare di quel che capita.

Il teatro

Un

nuovo divertimento è offerto dal teatro. L'antica commedia non interessa più e

neppure la tragedia, che ha avuto tuttavia un momento di popolarità nel primo

secolo dell'impero. Ma vi sono adesso rappresentazioni più spettacolari ed

anche più eccitanti: le "pantomime".

Si

tratta di recite senza parole, in cui appaiono anche le donne, cosa che non si

sarebbe neppur sognata nell'antico teatro, affidate solo alla mimica, alla

danza e alla musica. L'abilità degli attori consiste nel far capire agli

spettatori, con i soli gesti, il significato di quel che viene rappresentato,

in genere miti leggende dell'antica Grecia oppure della storia romana. La

pantomima in questa epoca è divenuta popolarissima. Gli attori più abili sono

segnati a dito e gli imperatori, a seconda che risultino loro graditi o

sgraditi, li colmano di doni o li condannano a morte. Dato il carattere

violento degli spettacoli popolari romani, nella pantomima si sono facilmente

infiltrati motivi sensazionali: giuochi acrobatici e addirittura episodi

cruenti. D'altra parte sono più che mai graditi gli spettacoli di gladiatori, che

vengono sacrificati a centinaia per il piacere di una folla che ormai esige

solo emozioni forti e brutali.

La cultura e il pensiero

Nel

mondo patrizio ci sono famiglie che mantengono gelosamente le antiche usanze e

le antiche tradizioni: anche nella sua fastosa decadenza, Roma è pur sempre

Roma.

Non

mancano gli studiosi che si appartano, padri di famiglia che dedicano la

maggior parte del loro tempo a scrivere le loro memorie o a meditare sulle

opere dei filosofi.

Perfino

alcuni imperatori, come il saggio Marco Aurelio, fanno degli studi la loro

attività preferita e cercano di essere giusti in tutte le loro azioni. E'

l'altro volto dell'epoca imperiale: ci si accorge che la vita va perdendo le

sue basi, che i costumi decadono, che le leggi morali si indeboliscono e si

cerca rifugio nella cultura e nella meditazione.

Purtroppo

tutto ciò non basta a far cambiare l'indirizzo che la vita ha ormai preso: la

cultura e la meditazione possono permettere ai migliori di difendere la propria

serenità e la propria saggezza, ma non riescono a far divenire serena e saggia

la capitale del mondo che si abbandona ai piaceri.

Tra

gli uomini di pensiero si va sempre più diffondendo una filosofia creata già da

alcuni secoli in Grecia, agli inizi della sua decadenza: quella filosofia

"stoica" che insegna a rendersi insensibili a tutto, al piacere come

al dolore, perché è l'unico modo di mantenere la propria serenità, di sottrarsi

alle follie e alle ingiustizie del mondo. Ma un simile modo di pensare aiuta

solo a sopportare i mali, non a superarli. D'altra parte anche la cultura di

questo periodo è sterile. Accumula nozioni, le ordina in trattati, ma non ne

trae nuovi orientamenti di vita.

La

letteratura è in grande decadenza anche perché adesso, quasi tutte le persone

colte parlano in greco e conoscono questa lingua meglio del latino.

Roma

ha perso la sua saggezza...

L'ombra cade su Roma

Nel

giro di pochi fastosi anni, Roma decade. La capitale dell'Impero romano si è

trasferito ad Oriente, a Costantinopoli, per ordine dell'ultimo Imperatore

romano Costantino. Insieme con la capitale, anche tutta la ricchezza si è

spostata: la città vede diminuire sempre più la sua popolazione e i suoi

traffici, non è più possibile arricchirsi con accordi fra uomini politici e

commercianti o appaltatori.

E

la vita di corte non esiste più, ora che l'imperatore è in Oriente e il suo

collega, che governa l'Occidente, ha posto la sua residenza a Milano, i ricchi

a Roma, sono adesso solo i grandi proprietari terrieri e gli alti funzionari

dello stato, eletti dagli imperatori.

Il

popolo minuto deve accontentarsi di sempre più rare distribuzioni di cibi e di

mediocri spettacoli circensi. La condizione delle classi umili è triste. Già da

tempo per impedire che gli artigiani meno fortunati abbandonassero il loro

mestiere e la loro residenza per cercare fortuna altrove, è stato stabilito che

nessuno possa cambiare attività e che i figli debbano esercitare lo stesso

mestiere dei padri. Molti riescono appena a vivere. Nelle campagne i contadini

sono ridotti praticamente in servitù lavorando per salari minimi le vaste terre

dei loro padroni.

Nella

totale decadenza del più grande impero che sia mai esistito, una nuova

religione ha contagiato milioni di anime. Arriva dalla Palestina, e ne è

profeta Gesù. Afferma l'amore tra i popoli, il perdono e altre regole scritte

nella Bibbia, il libro sacro dei Cristiani.

Non

so quanto questa trasformazione ideologica possa aver influenzato il

decadimento romano, resta comunque evidente che il Cristianesimo, (questa nuova

religione) aveva dato una speranza al popolo ormai ridotto alla fame.

L'ombra si è proiettata sulla città di Roma: è la sua fine.