L'attività edilizia romana

Il devastante incendio del 64 d.C., durante l’impero di Nerone, segnò

una nuova fase della vicenda urbanistica ed edilizia di Roma. La città venne

ricostruita secondo criteri di razionalità, sicurezza ed efficienza e quasi

ogni imperatore lasciò il proprio segno con edifici memorabili: la Domus Aurea

di Nerone, il Colosseo di Tito, il foro e i mercati di Traiano, il Pantheon di

Adriano, l’arco di Settimio Severo, le mura di Aureliano, le terme di

Diocleziano, l’arco di Costantino. La storia dello sviluppo urbanistico e

architettonico della città imperiale – che si arrestò nel 330 con

l’inaugurazione della nuova capitale, Costantinopoli – è raccontata nel brano

della Guida Rossa Roma del Touring Club Italiano.

L’attività edilizia dei 50 anni

che seguirono la morte di Augusto fu piuttosto contenuta. Determinante fu però,

a opera di Tiberio, la conferma del Palatino per la residenza imperiale, mentre

allo stesso Tiberio, oltre alla costruzione del tempio del Divo Augusto nel

Velabro e agli incentivi per la ricostruzione del Celio devastato da un

incendio (27 d.C.), si deve la grande caserma dei Pretoriani (“Castra

Praetoria”) edificata all’estremo margine nord-orientale dell’abitato con la

nuova tecnica dell’opus latericium destinata subito a notevole fortuna.

Un ampliamento verso il Foro

della residenza palatina, la prima edificazione del tempio di Serapide sulle

pendici occidentali del Quirinale e il parziale allestimento di un circo

privato (poi completato da Nerone) nei giardini di Agrippina nell’“ager Vaticanus”

furono le opere di Caligola. Quelle di Claudio: due nuovi acquedotti (“Aqua

Claudia” e “Anio Novus”) e un ulteriore ampliamento del pomerio che finalmente

incluse l’Aventino, devastato da un incendio e ricostruito come quartiere

aristocratico; subito dopo la morte dell’imperatore fu avviata la costruzione

di un grandioso tempio a lui dedicato, all’estremità nord-occidentale del

Celio, al centro di una vasta area libera, circondata e sostenuta da un

poderoso muro, con prospetto a due ordini d’arcate, in travertino.

Alcune importanti opere furono

realizzate nel decennio iniziale del principato di Nerone: un edificio termale

nel Campo Marzio, che introdusse nella tipologia balneare il criterio della

distribuzione regolare e simmetrica degli ambienti; un nuovo mercato coperto

(“Macellum Magnum”) sul Celio; e la prima vera e propria reggia (“Domus

Transitoria”) risultante dall’unificazione dei nuclei palatino ed esquilino

delle proprietà imperiali. Ma al nome di Nerone è legato l’inizio di una nuova

fase della storia urbanistica ed edilizia di Roma, in conseguenza dell’incendio

che nel luglio del 64 devastò 10 delle 14 regioni urbane.

La catastrofe segnò la fine di

una città incessantemente cresciuta in modo irregolare e disordinato, anche se

la ricostruzione non fu scrupolosamente attuata con quei criteri di razionalità

ed efficienza (ampiezza delle aree aperte e altezza limitata degli edifici e

loro isolamento, abbandono del legno e di altri materiali facilmente

infiammabili e uso generalizzato della pietra e dei mattoni, diffusione dei

portici al pianterreno dei caseggiati ecc.) che pure furono dettati per la

“nova urbs”. Furono soprattutto d’impedimento, nei quattro anni residui del

principato di Nerone, gli ingenti e onerosi lavori per la realizzazione della

nuova sontuosa dimora imperiale (Domus Aurea) che, estesa per una superficie di

oltre 100 ettari su buona parte del vecchio nucleo urbano – dal Palatino

all’Esquilino e al Celio – comprese costruzioni di vario genere (residenziali,

di rappresentanza e di svago, con sequenze e prospettive offerte dalla natura e

dall’artifizio) in mezzo ad ampi spazi aperti, con boschi e giardini e un lago

artificiale contornato di padiglioni.

La vera ricostruzione della città

fu pertanto opera dei tre successivi imperatori Flavi, che dovettero anche far

fronte alle conseguenze di altri due gravi incendi (del Campidoglio nel 69 e

del Campo Marzio e ancora del Campidoglio nell’80). Così Vespasiano e Tito (ai

quali si deve anche un allargamento del pomerio) provvidero in primo luogo a

restituire al pubblico godimento gli spazi urbani sottratti da Nerone, facendo

rientrare la reggia nei limiti del Palatino e smantellando la Domus Aurea

tranne l’edificio, nemmeno terminato, del colle Oppio. Poi, a sottolineare il

loro programma in termini di “servizi pubblici”, fecero costruire, al posto del

lago neroniano e col massimo sfruttamento della tecnica costruttiva basata

sull’arco e sulla volta per ottenere insieme praticità e sicurezza, il

grandioso Anfiteatro Flavio (o Colosseo) – inaugurato da Tito l’anno 80 –

quindi restaurare il tempio di Giove Capitolino e ripristinare quello del Divo

Claudio, che Nerone aveva trasformato in ninfeo; realizzare, sulle pendici del

“Fagutal”, l’edificio termale (terme di Tito) forse già previsto per la Domus

Aurea; infine costruire, al posto dell’antico “Macellum” bruciato nell’incendio

del 64, il tempio (o foro) della Pace, che con la sua ampia corte simile a una

piazza forense, dotata su un lato di una cella templare affiancata da grandi

aule, venne a costituire, con i vicini fori di Augusto e di Cesare e con

l’adiacente Foro Romano, un complesso sostanzialmente unitario.

Il completamento della

ricostruzione e il nuovo assetto della città sono opera di Domiziano. Questi,

ultimato il Colosseo con un sistema di gallerie per i servizi, aggiunse tra

l’Oppio e il Celio un “quartiere attrezzato” formato da quattro caserme-scuola (“Ludi”)

e un ospedale (“Saniarium”) con obitorio (“Spoliarium”) per i gladiatori, un

magazzino per le armi (“Armamentarium”) e uno per i macchinari scenici (“Summum

Choragium”) e una caserma per i marinai addetti al “velario” (“castra

Misenatium”). Sempre nella zona centrale della città, tra il Colosseo e il

Palatino, fece rifare la fontana monumentale della “Meta Sudans” ed erigere

l’arco in onore di Tito, mentre per sistemare lo spazio rimasto tra il foro di

Augusto e il tempio della Pace, percorso dall’antichissima via

dell’“Argiletum”, dette inizio alla costruzione di un nuovo foro (“Forum

Transitorium”, poi inaugurato da Nerva che gli dette il suo nome), lungo e

stretto, senza portici ma con colonnato sporgente dalle pareti e con il tempio

di Minerva sul fondo. Si procedeva intanto alla ricostruzione del Campidoglio

(con un nuovo rifacimento del tempio di Giove) e del Campo Marzio dove, oltre

alla riparazione dei danni degli incendi e al rifacimento dell’Iseo Campense,

furono edificati ex novo lo stadio, l’odeon, il portico dei Due Divi col tempio

di Minerva, e il tempio della Fortuna Reduce. Ma l’intervento più significativo

di Domiziano fu la costruzione del vero e proprio Palazzo imperiale che con la

residenza ufficiale (“Domus Flavia”) e quella privata (“Domus Augustana”)

occupò tutta la parte centrale del Palatino e, con terrazzamenti e piani

diversi e una facciata a esedra, anche le pendici verso il Circo Massimo: una

situazione che favorì prospettive ed effetti di scorcio che andarono ad

aggiungersi a una generale concezione simmetrica degli spazi e alla ricerca di

formule planimetriche mistilinee.

Nel II secolo Roma raggiunse i

vertici della sua espansione urbana e monumentale (nonché demografica, avendo

certamente superato il milione di abitanti). Al principio del secolo, con

Traiano, oltre al restauro dei fori di Cesare e di Augusto, della casa delle

Vestali e del Circo Massimo, si ebbe la creazione del più grandioso dei fori

imperiali (foro di Traiano) per il quale il poco spazio disponibile in una zona

ormai tutta edificata fu ampliato con lo sbancamento della sella tra il

Quirinale e il Campidoglio, che portò pure all’eliminazione del diaframma che

separava la città vecchia da quella nuova del Campo Marzio.

La costruzione del “centro

commerciale” dei mercati di Traiano – il maggiore e più razionale dei complessi

di pubblica utilità, dalle geniali e ardite soluzioni struttive e dalla

spazialità di grande respiro – fatto di edifici a più piani, di esedre e di

aule voltate e includente un paio di strade, sulle pendici tagliate a terrazze

del Quirinale, si accompagnò a quella del foro che, oltre alla solita piazza,

porticata e dotata di due grandi esedre, comprendeva la monumentale “basilica

Ulpia” a due absidi contrapposte, con le annesse biblioteche e la colonna

coclide istoriata.

Altri notevoli interventi

traianei furono la ristrutturazione delle installazioni del porto fluviale, la

costruzione di un nuovo acquedotto (“Aqua Traiana”) e, sul colle Oppio, sopra

il palazzo della Domus Aurea definitivamente smantellato e interrato, quella di

un altro edificio termale che, ampliato l’organismo balneare con un sistema di

spazi aperti circondati da un recinto, fissava la tipologia della grande terma

imperiale.

Con l’impero di Adriano e degli

Antonini, mentre nell’edilizia privata si diffondono, anche a formare nuovi

“quartieri razionali” (come quello tra la “via Lata” e il Quirinale), i

caseggiati a più piani, dotati di portici e di botteghe e separati tra loro da

brevi strade ortogonali, l’edilizia monumentale raggiunge il vertice con il

Pantheon rifatto da Adriano (118-125), capolavoro assoluto, di idea

architettonica e d’ingegneria, con la sua dimensione spaziale interna

perfettamente sferica e avvolgente (e il “compromesso” classicistico del pronao

colonnato di tipo tradizionale). Si aggiungano i nuovi templi di Matidia, di

Adriano (con la novità della cella voltata) e di Marco Aurelio nel Campo

Marzio, di Antonino e Faustina nel Foro Romano, di Traiano a conclusione del

foro omonimo e quello colossale, a due celle addossate per le absidi, di Venere

e Roma sulla Velia (privo del podio della tradizione romana e con chiara

propensione per le forme elleniche, secondo l’atteggiamento classicistico e

intellettualistico di Adriano); e ancora i restauri dei palazzi del Palatino,

la seconda colonna coclide in onore di Marco Aurelio nel Campo Marzio (dai

rilievi che, con la novità del disfacimento delle forme organiche del

precedente stile classicistico, denunciano precisi intenti pittorici di tipo

“espressionistico”) e il nuovo grandioso mausoleo dinastico fatto costruire da

Adriano nei giardini di Domizia, sulla riva destra del Tevere, con un ponte

(“pons Aelius”) per collegarlo alla città.

Durante il regno di Commodo un

ennesimo incendio dà luogo a un’altra serie di restauri e ricostruzioni nella

zona fra il tempio della Pace e il portico di Ottavia, insieme ai quali

Settimio Severo provvede a far costruire una nuova ala del Palazzo imperiale su

gigantesche sostruzioni ad arcate, il colossale ninfeo del “Septizodium” tra il

Palatino e il Celio, la caserma “nuova” degli “equites singulares” (la guardia

imperiale) nella zona del Laterano, la villa del “Sessorium”, col piccolo

Anfiteatro Castrense, all’estremità orientale del Celio, mentre un arco

trionfale a tre fornici, interamente rivestito di rilievi affollati e pieni di

movimento per il continuo e accentuato alternarsi delle luci e delle ombre,

viene eretto in suo onore nel Foro Romano.

Il III secolo inizia con la

costruzione delle grandiose Terme Antoniniane (inaugurate da Caracalla nel 217

con l’antistante “via Nova”) e il rifacimento del colossale tempio di Serapide

sul fianco del Quirinale. Ma subito dopo – a causa della crisi economica e

sociale che investe l’Impero e con gli imperatori quasi sempre occupati a

salvare il trono dai concorrenti e a difendere i confini dalla pressione dei

Barbari – l’attività edilizia subisce un generale rallentamento, interrotto da

singoli episodi: il tempio di Elagabalo, costruito sul Palatino dall’imperatore

omonimo; l’undicesimo e ultimo acquedotto (“Aqua Alexandrina”) voluto da

Alessandro Severo che provvide pure al rifacimento delle Terme Neroniane; le

terme dell’imperatore Decio sull’Aventino e il tempio del Sole inaugurato in

Campo Marzio, nel 274, da Aureliano. Ma l’unica vera novità che

emblematicamente caratterizza il periodo è quella della cinta muraria con la

quale, tra il 271 e il 275, lo stesso Aureliano cinge Roma lungo un percorso di

quasi 19 km: 650 anni dopo quelle repubblicane, le mura Aureliane racchiudono, su

una superficie di circa 1400 ettari, una città quale non s’era mai vista sulla

faccia della terra, segnandone in maniera tangibile la misura dei vasti

confini, ma decretandone al tempo stesso l’arresto e il ripiegamento su se

stessa.

L’ultima sostanziosa ripresa

d’iniziative edilizie si ha tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, con

l’avvento della tetrarchia dioclezianea e poi con l’impero di Costantino. Dopo

la ricostruzione degli edifici colpiti dall’incendio del 283 (tempio di Saturno

e Curia del Senato, foro di Cesare, teatro di Pompeo ecc.), si susseguono:

l’edificazione delle terme di Diocleziano (il più grande di tutti i complessi

termali romani) nella zona “periferica” nordorientale della città; il

rifacimento, a opera di Massenzio, del tempio di Venere e Roma, e la

costruzione, per iniziativa dello stesso imperatore, della grandiosa “basilica

Nova” (detta poi anche di Costantino) sulla Velia, nuova splendida espressione

di straordinaria genialità spaziale e vistoso esempio di quelle caratteristiche

di compattezza e unitarietà che contraddistinguono tutti gli edifici della

tarda età imperiale; le terme sul Quirinale e la via porticata ai piedi dello

stesso colle, a opera di Costantino, e, infine, l’arco onorario dedicato a

quell’imperatore dal Senato nel 315, accanto al Colosseo, col quale inizia

l’uso di riutilizzare vecchi monumenti per crearne di nuovi.

La fine della storia urbanistica

ed edilizia dell’Urbe per l’evo antico si ha quando, nel maggio del 330,

proprio Costantino inaugura la nuova capitale sulle rive del Bosforo. Nei due

secoli (IV e V) che segnano il passaggio all’evo medio, pur restando

sostanzialmente intatto l’antico impianto urbano, la città cambia volto per

adeguarsi alle sopraggiunte esigenze del Cristianesimo trionfante; anche se i

nuovi interventi, a cominciare da quelli costantiniani (come la costruzione

della cattedrale di San Giovanni nel sito delle case dei Laterani e della

caserma degli “equites singulares”) sono realizzati in zone marginali per

evitare ogni competizione coi monumenti del passato. Così, mentre comincia a

delinearsi quella che sarà la Roma dei papi, alla Roma dei cesari le autorità

civili si limitano a dedicare ancora per qualche tempo solo saltuari lavori di

manutenzione e di restauro, il più importante e impegnativo dei quali sarà,

all’inizio del V secolo, il radicale rinforzo delle mura promosso da Onorio.

Cosa che tuttavia non basterà a impedire alla città il sacco dei Goti nel 410 e

quelli, anche più pesanti, dei Vandali nel 455 e nel 472. Gli ultimi restauri,

eseguiti per lo più con materiali tratti da monumenti abbandonati, furono

promossi dal re ostrogoto Teodorico quando ormai da un quarto di secolo era

tramontato, anche ufficialmente (476), l’Impero d’Occidente e iniziato il

Medioevo.

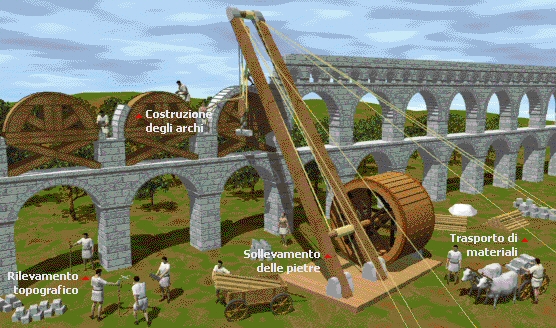

Acquedotto romano

I

romani furono abili ingegneri e architetti: per le loro grandiose opere

pubbliche, conservatesi nei secoli, svilupparono tecniche di costruzione

efficaci e innovative. Tra le imprese maggiori figurano gli acquedotti, che

erano in grado di trasportare acqua dalle fonti di montagna fino alle aree

abitate più lontane, rifornendo grandi città come Roma. I canali

dell'acquedotto correvano alla sommità di enormi archi di pietra. Esperti

geometri e topografi, detti gromatici, dirigevano la costruzione di queste

massicce opere murarie utilizzando strumenti molto precisi, come la groma, che

consentiva di tracciare linee dritte e determinare angoli retti. Gli operai

erano in grado di sollevare pesanti pietre grazie a imponenti gru mosse da

ingranaggi rotanti azionati da schiavi. Una volta raggiunta la città, l'acqua

veniva raccolta in bacini e vasche e quindi distribuita attraverso un elaborato

sistema di tubi sotterranei, che alimentavano fontane, bagni pubblici e

lavatoi. Roma era servita da ben 24 acquedotti, che portavano 984 milioni di

litri d'acqua al giorno.

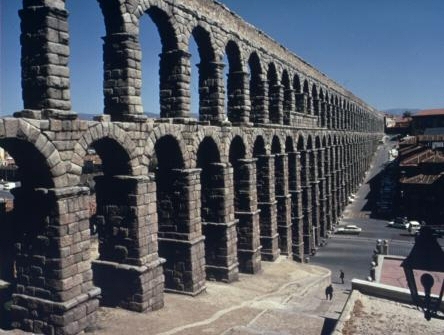

Acquedotto romano, Segovia

Con

la vittoria riportata nella seconda guerra punica, i romani sconfissero i

cartaginesi e fecero della penisola iberica una provincia. Il dominio di Roma,

protrattosi fino all'inizio del V secolo, è testimoniato da numerosi resti

archeologici. Nella foto, il grandioso acquedotto di Segovia, tuttora

funzionante, che costituisce il maggiore monumento romano della penisola

iberica.

Castrum romano

Lo

schema tipico di un castrum romano prevedeva due vie principali: la via

pretoria, che attraversava l'accampamento in senso longitudinale, e,

perpendicolare a questa, la via principale. In prossimità del punto di

intersezione fra le due vie si trovava la sede del comandante della legione.

Accampamento romano,

Northumberland

Il castrum

romano di Housesteads, nel Northumberland, era uno degli accampamenti stabili

in cui erano acquartierate le legioni che difendevano il vallo di Adriano.

Nella foto si distingue il praetorium, sede del comandante della

legione.

Insula romana

Nelle

città dell'impero romano, solo i ricchi nobili potevano permettersi case di

proprietà (domus), spesso decorate e arredate lussuosamente. I cittadini

meno abbienti abitavano invece in appartamenti in affitto, ricavati da edifici

a più piani, detti insulae, simili ai moderni condomini. In alcuni casi,

il piano terra dell'insula era una domus privata, che poteva

svilupparsi anche su più piani e con un'ala indipendente. Gli ambienti della domus

erano disposti solitamente attorno a un cortile interno. L'ingresso introduceva

nell'atrium (atrio), una stanza con un'apertura nel soffitto, sotto la

quale una vasca, detta impluvium, raccoglieva l'acqua piovana; lungo una

parete si trovava un piccolo sacrario dedicato ai Lari (divinità

familiari). Tra le altre stanze, spiccava per eleganza la sala da pranzo, detta

triclinium, dove si riunivano i componenti della famiglia insieme ai

loro ospiti, accomodati su letti e cuscini; nella cucina, molto funzionale, il

cibo veniva cotto nel carbone o su piani in pietra riscaldati da fuoco vivo. Le

abitazioni più modeste erano invece ai piani superiori dell'insula,

spesso arredate in modo molto essenziale, con semplici pagliericci e qualche

sedia (ad esempio del tipo pieghevole a quattro gambe incurvate, noto come sella),

senza ambienti riservati al pranzo o alla cucina. I locali del piano terra

affacciati sulla strada erano sovente botteghe, nelle quali macellai, fornai e

artigiani lavoravano e vendevano la loro merce. Nelle immediate vicinanze, una

cisterna conteneva l'acqua necessaria a tutti gli abitanti dell'insula.

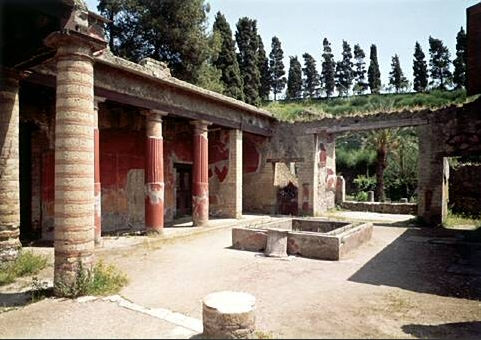

Villa romana

A

Pompei sono state riportate alla luce molte ville romane dotate di peristilio,

come quella che si vede in questa ricostruzione. Alla casa si accedeva

attraverso le fauces, il corridoio d'ingresso; subito dopo si apriva l'atrium,

un cortile al cui centro sorgeva una vasca, detta impluvium, che

raccoglieva l'acqua piovana. Intorno all'atrium si aprivano le camere da

letto, dette cubiculae, le alae, stanze in cui si onoravano gli

avi e gli dei domestici protettori della casa, e una o più sale da pranzo (triclinium).

Dall'atrium si accedeva al peristilio, portico colonnato che circondava

il cortile interno, attraverso il tablinum, la sala dei ricevimenti del

padrone di casa. Intorno al peristilio, che in genere racchiudeva un giardino (hortus)

o una piscina, si aprivano altri locali adibiti ad abitazione o ad esercizio

commerciale; all'estremità dell'edificio, infine, si trovava l'exedra,

sala di soggiorno e di ritrovo che da un lato dava sul peristilio.

Resti di villa romana,

Ercolano

In

molte case romane come questa di Ercolano, che risale al periodo tra 200 e 80

a.C., si entrava attraverso un atrium, una specie di cortile interno

circondato da un portico e con una fontana al centro. In genere le pareti erano

intonacate e successivamente decorate con affreschi.

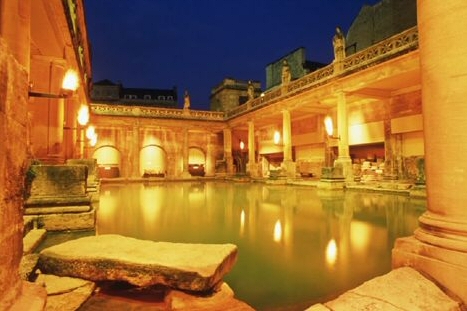

Terme romane

Le

terme rivestirono un ruolo centrale nella vita quotidiana di Roma fin dall'età

repubblicana; con l'espansione dell'impero, la consuetudine di recarsi

regolarmente ai bagni pubblici si diffuse in tutti i territori conquistati,

portando alla costruzione di grandi e spesso sontuosi complessi termali, anche

nelle province più lontane dall'Urbe. Nonostante l'estensione e l'articolazione

delle terme potesse variare notevolmente, la loro struttura architettonica

prevedeva sempre alcuni ambienti adibiti a precise funzioni, come l'apodyterium

(spogliatoio), il calidarium (sala per il bagno caldo), il frigidarium

(sala con vasca di acqua fredda), il tepidarium (sala per il bagno

tiepido), il laconicum (stanza per il bagno di vapore). Il riscaldamento

delle sale e dell'acqua delle piscine era ottenuto attraverso l'aria calda che

correva in condutture sotto il pavimento, proveniente dall'hypocaustum

(ipocausto), una camera sotterranea in cui si accendeva il fuoco. Le terme

potevano inoltre includere palestre per esercizi ginnici, gallerie coperte per

brevi passeggiate, varie sale per incontri e ritrovi.

Terme Romane, Bath

Le

Terme Romane sono le più spettacolari tra quelle che si trovano nella città

termale di Bath, nell'Inghilterra occidentale. Cadute in disuso in seguito al

ritiro dei romani, rimasero sepolte per secoli finché furono portate alla luce

e riattivate, nel 1755: fu allora che venne aggiunta la cosiddetta Pump Room,

nella quale le persone si ritrovavano per fare conversazione e bere le acque

terapeutiche pompate appunto dalla sorgente sottostante. Oggi nelle antiche

terme della città scorrono oltre 22 milioni di litri d'acqua alla temperatura

di 49°C.