![]()

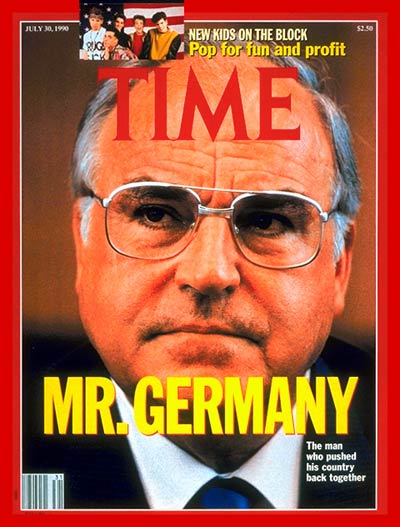

Helmut Kohl sull'edizione del Time del 30 luglio 1990 |

Con il termine Ostpolitik si definisce la politica di normalizzazione dei rapporti con la Repubblica Democratica Tedesca (DDR) e con gli altri paesi del blocco orientale perseguita da parte di Willy Brandt, cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, a partire dall’inizio degli anni ’60 e per la quale Brandt ottenne il Premio Nobel per la Pace nel 1971

La Ostpolitik si poneva in contrasto con la politica perseguita fino a quel momento dai governi tedeschi, a partire dal governo di Konrad Adenauer, sintetizzata nella cosiddetta dottrina Hallstein.

Il primo a teorizzare una "trasformazione tramite l’avvicinamento" fu Egon Bahr, uno dei consiglieri più vicini a Willy Brandt. In concreto, a partire dalla fine degli anni ’60 ebbero luogo una serie di incontri fra Brandt ed i leader dei paesi dell’est che, inizialmente, ebbero il merito di "riaprire" le comunicazioni fra i paesi e portarono in seguito alla stipulazione di alcuni trattati.

Il primo fu il trattato di Mosca firmato il 12 agosto 1970 con il quale la Repubblica Federale Tedesca riconosceva il confine della linea Oder-Neisse e rinunciava a rivendicazioni territoriali, l’Unione Sovietica per contro si impegnava ad aprire le trattative per la ricerca di una soluzione per la situazione di Berlino.

Il successivo fu il trattato di Varsavia del 7 dicembre 1970 nel quale la repubblica Federale Tedesca riconosceva i confini mentre la Polonia si impegnava a permettere l’emigrazione di alcuni gruppi di tedeschi che si trovavano ancora sul suo territorio.

Il clima di progressiva distensione dei rapporti permise l’inizio delle lunghe trattative che portarono alla firma del cosiddetto accordo delle quattro potenze (Viermächteabkommen über Berlin) firmato il 3 settembre del 1971 fra Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica nel quale furono stabilite, in modo più chiaro, le responsabilità delle forze di occupazione della città di Berlino ed una serie di provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di vita e di mobilità delle persone all’interno, nonché gli accessi alla città.

Il passo successivo fu il cosiddetto accordo sui transiti (Transitabkommen) del 17 dicembre 1971 nel quale la Repubblica Democratica Tedesca riconosceva, per la prima volta, il diritto ai propri cittadini di visitare i parenti nella Repubblica Federale in caso di grave emergenza familiare.

In seguito a quest’accordo, i due paesi riconobbero la

necessità di giungere ad una regolamentazione più approfondita

dei reciproci rapporti. Dopo mesi di trattative si giunse il 21

dicembre 1972 alla firma del cosiddetto accordo di base (Grundlagenvertrag)

nel quale i due paesi si impegnavano a garantire la reciproca

integrità territoriale e riconoscevano la rispettiva sovranità.

La ratifica di questo trattato dette luogo ad un aspro dibattito

politico (culminato con un appello da parte della CSU alla Corte

Costituzionale), il partito d’opposizione tedesco (CDU/CSU)

considerava questo trattato la fine definitiva di qualsiasi

speranza di riunificazione della Germania. In seguito alla

ratifica del trattato sia la Repubblica Federale Tedesca sia la

Repubblica Democratica Tedesca furono ammesse all’ONU (1973).

L’ultimo paese con il quale venne raggiunto un accordo fu la Cecoslovacchia con la firma del trattato di Praga, 11 dicembre 1973.

![]()

Se il "piano in 10 minuti", lanciato da Kohl dopo l'apertura del Muro, segna l'avvio del processo di riunificazione tra le due Germanie, è però l'introduzione del marco occidentale nella RDT ad avviare la fine di quest'ultima. Il 1 luglio del 1990 entra in vigore l'"unione economica, monetaria e sociale", anche se il sistema pensionistico e contrattuale tedesco occidentale non è subito "trasferito" a Est e una serie di tappe successive regoleranno la parificazione degli stipendi pubblici e privati. Il trattato di unificazione vera e propria porta la data del 31 agosto: da questo momento la Legge fondamentale (ovvero la Costituzione della Repubblica Federale) vale anche in territorio orientale, mentre lo stesso giorno sorge la Treuhand, la fiduciaria che privatizzerà le aziende statali dell'ex RDT.

Francia, Gran Bretagna, USA e URSS, insieme ai rappresentanti dei due stati tedeschi, firmano il 12 settembre (a conclusione della conferenza "Quattro più Due") il trattato che mette fine alla sovranità limitata di RDT e RFT, stabilisce i confini della nuova Germania e fissa le tappe del disimpegno militare sovietico sul territorio orientale nei quattro anni successivi. Ciò è reso possibile da una serie di incontri tra Kohl e Gorbacëv: in cambio della via libera all'unificazione, il leader sovietico ottiene un impegno di assistenza e cooperazione; da parte sua, la Germania riconosce come definitivi i suoi confini con la Polonia.

Il 3 Ottobre 1990, con la proclamazione della nascita della nuova Germania, i cinque Länder della ex RDT aderiscono alla Repubblica Federale. Il 2 dicembre si svolgono le prime elezioni pantedesche - sia pure con norme leggermente differenziate, per non penalizzare i nuovi parti dell'Est con la soglia di sbarramento del 5per cento in vigore nell'ex RFT. La vittoria tra la coalizione tra cristiano-democratici e liberali, guidata dal cancelliere Kohl (la CDU-CSU ottiene il 43,8 per cento dei suffragi, cui si aggiunge il 10 per cento raggiunto dalla FDP di Hans-Dietrich Gensher, ministro degli esteri), viene interpretata come un pieno consenso alla rapida riunificazione; la SPD, che ottiene solo il 33 per cento, è "punita" per il suo scetticismo verso un processo che vorrebbe più lento e graduale. Da questo momento il nuovo governo si trova di fronte un paese ormai unito a tutti gli effetti, anche se la strada per una coesione sociale resta ancora lunga.