LA STORIA

L’emigrazione maghrebina in Europa occidentale ha origine dalla colonizzazione francese dell’Africa del Nord, da cui resterà a lungo condizionata, anche dopo l’indipendenza dei Paesi maghrebini. Negli ultimi tre decenni, tra Algeria, Tunisia e Marocco, differenze significative sono emerse nel movimento migratorio. Colonizzati precocemente (1830), gli algerini intrapresero per primi viaggi in Europa. Dalla fine del XIX secolo ambulanti algerini vennero segnalati in città e stazioni termali francesi. Verso il 1910 fabbriche francesi ricorsero a lavoratori algerini che contano ufficialmente 5000 unità nel 1912, a Parigi, Marsiglia e nella Regione del Pas-de-Calais.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La prima guerra mondiale portò in Francia il primo grande flusso di “lavoratori coloniali" reclutati a forza per

sostituire gli operai francesi mobilitati nei cantieri e al fronte. L’incarico fu affidato a un servizio specializzato, creato nel 1916. Arrivò a reclutare più di mezzo milione di maghrebini, i 3/5 impiegati nell’esercito. Quasi un decimo morì o scomparve, molti furono i feriti. La maggioranza dei sopravvissuti fu rimpatriata dopo la guerra. La ricostruzione del Paese nel dopoguerra determinò una richiesta urgente di manodopera supplementare. Tra il 1919 e il 1924, gli algerini, grazie al loro statuto speciale, entrarono in massa in Francia superando i 100.000 nel 1924, contro una decina di migliaia di marocchini e quasi altrettanti tunisini. Fino a quel momento l’uscita dei maghrebini dai propri Paesi era priva di particolari controlli.

LA CRISI DEL '29

Con la grande crisi economica, i maghrebini furono i primi interessati dalla

disoccupazione.

ritorni dalla Francia sorpassarono le partenze.

L’emigrazione, non più sostenuta dai datori di lavoro, fu sottoposta a misure restrittive.

Alla vigilia della seconda guerra mondiale, i maghrebini in Francia si ridussero a circa 50.000, la metà Algerini.

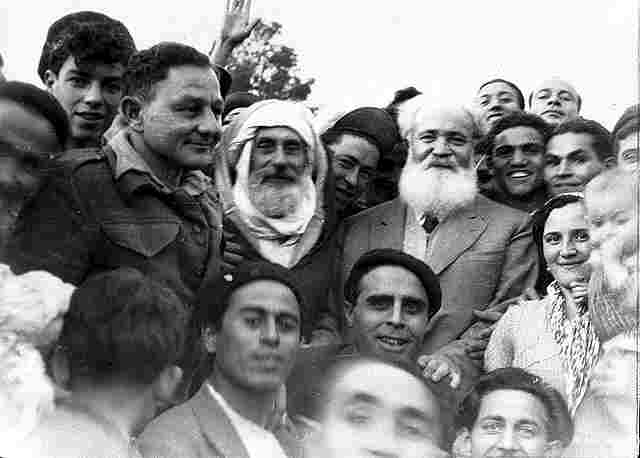

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il conflitto mondiale portò a un secondo reclutamento in massa di maghrebini come lavoratori o soldati: i più in breve rimpatriati con l’occupazione della Francia

e la chiusura di molte fabbriche, molti reclutati dall’esercito tedesco per le fortificazioni sull’Atlantico. Dopo lo sbarco alleato in Africa del Nord e in Italia meridionale, in molti parteciparono valorosamente al conflitto in Italia, Francia, Germania. Alla fine della guerra parte dei sopravvissuti rimase di stanza nelle caserme.

GLI ANNI '50

Le necessità della ricostruzione in Francia portarono a reclutare maghrebini per il lavoro in miniera e nell’industria. A questo scopo gli algerini ottennero libertà d’ingresso con importanti cambiamenti nello status dell’emigrazione che da allora riguardò anche le famiglie. L’emigrazione dal Marocco e dalla Tunisia, che non beneficiò di tale libertà , restò relativamente più limitata, individuale e maschile, spesso clandestina.

A metà degli anni ‘50, sul finire del periodo coloniale, si contavano in Francia quasi 250.000 immigrati maghrebini, oltre i 9/10 algerini, dal 1947 equiparati ai cittadini francesi. Il loro saldo migratorio tra il 1947 e il 1954, fu di 213.000 persone, circa 30.500 l’anno. Nel 1954 gli algerini costituivano più del 93% della comunità maghrebina in Francia, contro il 5% di marocchini e il 2% di tunisini.

GLI ANNI '60

La guerra d’Algeria rallentò il ritmo delle partenze, mentre l’indipendenza del Marocco e della Tunisia contribuirono a intensificare l’emigrazione da questi Paesi, aprendole in particolare il mercato del lavoro in Germania, Belgio e Olanda. I lavoratori marocchini, che non superavano i 3.000 nel 1959, tutti diretti in Francia, triplicarono l’anno dopo, per raggiungere i 14.000 nel 1962, più di un quarto diretti in Germania. Gli anni 1963-64 segnarono una svolta: le partenze si effettuavano ormai nel quadro di accordi bilaterali. La Francia firmò accordi in questo senso con Marocco e Tunisia nel 1963 e nel 1964 con l’Algeria. Nei primi due Paesi insediò, a Casablanca e a Tunisi, succursali dell’Ufficio nazionale dell’immigrazione. L’effetto fu immediato. Tra il 1962 e i 1974 più di 300.000 lavoratori emigrarono in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, molti altri verso Paesi scandinavi, Austria, Svizzera e Paesi del Mediterraneo, Italia e soprattutto Spagna. Nello stesso periodo dalla Tunisia partirono in più di 150.000, principalmente per la Francia e la Germania. In Algeria l’emigrazione conobbe un certo rallentamento fino al 1968, per riprendere in seguito.

GLI ANNI '70

La popolazione maghrebina in Europa nel 1974 è valutabile in 1,4 milioni di individui, il triplo del 1962. Stanziati in Francia fino allora, i marocchini si estendono ovunque in Europa accrescendo il proprio peso nella comunità maghrebina dall’8% a quasi il 25%. Nello stesso periodo, i tunisini, concentrati in Francia, ma presenti anche in Germania e Belgio, si moltiplicarono per 6, raggiungendo quasi il 13% di tutti i maghrebini. Gli Algerini invece aumentarono di 2,5 volte, ma con un’incidenza ridotta al 62% nel 1974 contro l’85% del 1962 e praticamente assenti fuori dalla Francia.

IL RIMPATRIO DEGLI STRANIERI

Questo periodo è segnato anche dall’emigrazione quasi totale dal Maghreb delle comunità europea e ebraica: oltre 2 milioni di persone, 4/5 europei, soprattutto

francesi, 1/5 ebrei; il 50% in Algeria, il 35% in Marocco, il 15% in Tunisia.

L’indipendenza del Marocco e della Tunisia nel 1956 non ne provocò l’immediata partenza. In Marocco si contavano quasi mezzo milione di europei e più di 220.000 ebrei nel 1956: ne restavano ancora rispettivamente 396.000 e 160.000 nel 1960. In Algeria invece, dopo la lunga guerra di liberazione, l’indipendenza fu seguita da un esodo rapido e massiccio degli europei e degli ebrei (che avevano d’altronde nazionalità francese), riducendo la popolazione straniera da 1 milione a 120.000 individui nel 1963. La crisi franco-tunisina del 1963 (Bizerte) e il recupero delle terre agricole dei coloni provocarono la partenza della maggioranza degli europei il cui numero si ridusse nel 1966 a 40.000 in Tunisia e a 160.000 in Marocco.

Il conflitto arabo-israeliano del 1967 portò a emigrare gran parte della colonia ebraica ancora presente di cui non restarono che 31.000 individui in Marocco nel 1971. La quasi totalità dei coloni rimpatriati tornò in Francia, creando attività nel settore agricolo. Divennero importante elemento di assorbimento di manodopera maghrebina, che il "patron" poteva assumere all’occorrenza con contratti nominativi appellandosi ai vecchi dipendenti maghrebini che fornivano liste di nomi di parenti o amici. Si sviluppò così un’emigrazione stagionale tra Francia e Maghreb, più intensa nel Mezzogiorno o in Corsica. L’emigrazione israelita si è diretta in gran parte in Francia, quella proveniente da Tunisia e Algeria soprattutto in Belgio, mentre molti degli ebrei partiti dal Marocco si sono diretti in Canada e soprattutto Israele.

LE PROBLEMATICHE DELL'EMIGRAZIONE

L'EMIGRAZIONE STAGIONALE

L’emigrazione stagionale ha seguito un’evoluzione inversa a quella di manodopera permanente.

Insignificante fino alla fine degli anni ‘60, è aumentata progressivamente negli anni ’70, diminuendo in seguito, per la crescente domanda d’impiego temporaneo in agricoltura, edilizia, opere pubbliche.

Dal 1972 al 1981 più di 126.000 lavoratori stagionali marocchini sono partiti per la Francia a una media di 12.600 l’anno che scenderà a 4.000 nel 1990.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Né il controllo alle frontiere, nei luoghi pubblici, sui posti di lavoro o di abitazione, né le misure di espulsione, sono riusciti a dissuadere l'immmigrazione clandestina, dal momento che la crescita dell'economia sommersa in Europa occidentale e in particolare nei Paesi mediterranei si basano in gran parte su clandestini. La domanda di manodopera clandestina è più che soddisfatta dai Paesi del Maghreb, tanto più sono vicini e le loro condizioni socioeconomiche si deteriorano.

L’emigrazione, sia regolare sia clandestina, fino a metà degli anni ’70 riguardò soprattutto persone analfabete o con un livello di formazione professionale generalmente basso, venute in gran parte dalle campagne e con un numero rilevante di capofamiglia. L’emigrazione clandestina in seguito interessò sempre più anche giovani, solitamente celibi, diplomati o con un accettabile livello di formazione professionale, provenienti in gran parte da centri urbani. Alcuni hanno stimato gli immigrati maghrebini irregolari nei Paesi dell’Europa mediterranea in circa 536.000 individui nel 1987-88: 255.000 in Italia, 150.000 in Francia, 117.000 in Spagna, 10.500 in Portogallo e 3.500 in Grecia. Ma da allora le misure di regolarizzazione e i nuovi arrivi hanno cambiato molto la situazione. Nel 1985 la comunità maghrebina in Europa occidentale era di circa 2 milioni di persone.

Attualmente supera i 2,5 milioni, i 2/3 residenti in Francia, circa il 14% nel Benelux, quasi altrettanti nei Paesi del mediterraneo, i restanti ripartiti tra l’Europa centrale (in particolare la Germania) e il Regno Unito.

|

IMMIGRAZIONE MAROCCHINA I marocchini costituiscono oggi la metà degli immigrati maghrebini: erano un quarto alla metà degli anni ’70. Negli ultimi 15 anni sono triplicati. Sono inoltre i più disseminati sul territorio europeo essendo presenti praticamente in tutti i Paesi. Tra tutti gli immigrati dal Sud, costituiscono la comunità straniera più numerosa in Belgio, Italia e Spagna; la seconda in Francia (dopo gli algerini) e nei Paesi Bassi (dopo i turchi); la terza in Germania (dopo turchi e jugoslavi). Se si considerano gli immigrati maghrebini, i marocchini costituiscono ovunque la comunità più numerosa fuorché in Francia, dove la loro proporzione si avvicina ai 2/5. I marocchini d’Europa rappresentano il 4,6% della popolazione del Marocco, gli algerini il 3,8% e i tunisini il 4,5%. |

PRESENZA DEI MAGHREBINI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

(in migliaia, fine 2000)

| Nazionalità | Belgio | Francia | Germania | Paesi Bassi | Italia* | Spagna |

|

Algerini |

10,7 |

619,9 |

7,4 |

0,6 |

4,0 |

1,1 |

|

Marocchini** |

141,7 |

584,7 |

69,6 |

156,9 |

78,0 |

28,2 |

|

Tunisini |

6,4 |

207,5 |

26,1 |

2,6 |

41,2 |

0,4 |

|

INDIETRO |