![]()

Roma verso il 300 prima di Cristo

Nel

precedente capitolo "la Roma monarchica", abbiamo visto Roma com'era

verso il 550 prima di Cristo, al tempo in cui regnavano gli ultimi re. Facciamo

ancora un salto nel tempo e giungiamo verso il 300 o poco dopo. Per la città è un periodo di relativa calma. Roma ha

scacciato i re etruschi ed è divenuta una Repubblica, si è imposta sulle città

latine e sui popoli poco distanti (Volsci ed Equi); ha inferto un nuovo colpo

alla potenza etrusca distruggendone la roccaforte settentrionale(la città di

Veio); ha superato la terribile invasione dei Galli ed infine si è volta al

mezzogiorno scacciando il fiero popolo dei Sanniti, che mirava proprio al

dominio dell'Italia meridionale. Il piccolo villaggio di pastori e di mercanti

di sale è divenuto una città più grande dei centri etruschi e italici. Il

destino ha già scritto di chi sarebbe stato il dominio d'Europa: del popolo

Romano!

La dominazione romana fu simboleggiata

dalla frase Senatus Populus Que Romanus, il

Senato e il Popolo Romano, S.P.Q.R.

Queste furono le parole che

sovrastarono l'Europa nel primo secolo dopo Cristo.

I Plebei alla pari con i patrizi

Tuttavia,

in questi anni, nel popolo romano è avvenuto un cambiamento sostanziale, ed era

inevitabile che avvenisse. Sotto i re si trattava di un popolo patrizio, un

popolo nobile, ma tutti coloro che non discendevano dagli antichi padri, che

non potevano vantare i tre nomi, che erano arrivati più tardi e da altre terre,

non erano nobili ma erano in tanti e

formavano una grande massa, costretta a vivere a margine della città: erano i

plebei. La città non concedeva loro nessun diritto, neppure quello di far

riconoscere legalmente i propri matrimoni. Ma col tempo le cose cambiarono.

Roma aveva dovuto sostenere delle grandi guerre, per questo aveva avuto bisogno

di molti soldati. L'esercito patrizio, l'unico esercito di cui disponevano i re

includeva appena 3000 uomini, ma questi

non furono sufficienti per la vittoria. I patrizi allora, furono costretti ad

arruolare la plebe. E la plebe dopo aver dato il proprio sangue per la

grandezza della città, aveva chiesto un compenso: volle entrare a far parte di

quel popolo romano che aveva chiesto il suo aiuto. Non fu una cosa semplice né

svelta, i patrizi erano gelosi dei propri privilegi e della purezza della loro

casata e non accoglievano volentieri degli estranei nella famiglia. Ma a poco a

poco, col passare degli anni, dovettero cedere. E adesso, verso il 300 prima di Cristo, si può dire che, tra patrizi e

plebei, non vi è più alcuna differenza politica. I plebei partecipano

alla vita pubblica, possono imparentarsi per mezzo di matrimoni con famiglie

patrizie e possono raggiungere le più alte cariche. Tra loro rimane solo una

differenza sociale di casta.

Il nuovo Ordinamento

Dopo

questo l'organizzazione della città è

mutata. Sotto i re, il popolo romano si divideva in famiglie, genti, curie e

tribù : era una divisione "gentilizia", ossia fondata sul parentado,

sulla gente. Adesso si è dovuta adottare una divisione più conforme ai nuovi

tempi, fondata sulla ricchezza.

In

sostanza la popolazione di Roma è stata divisa in 193 curie delle quali:

- 18 costituite dai più ricchi, coloro che

possono procurarsi un cavallo e formare così la cavalleria durante il servizio

militare,

-

120 dai ricchi e dai benestanti, capaci di procurarsi armi pesanti, difensive e

offensive formando in guerra la fanteria pesante,

-

50 dai poveri che possono disporre di sole armi offensive, lance, giavellotti e

fionde e formando la fanteria leggera; e

-

5 di nullatenenti che in guerra non combattono, non hanno armi e costituiscono

un corpo di operai militari.

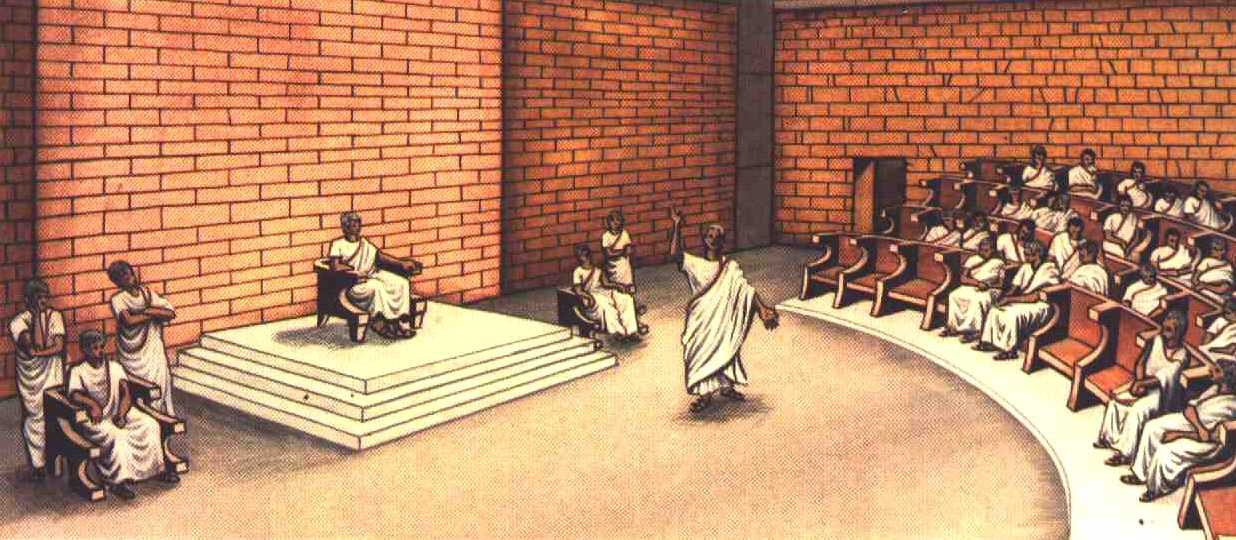

I Comizi

Quando

si devono prendere decisioni importanti il popolo è chiamato a dire la propria

opinione votando per centurie; ed è chiaro che le 138 centurie di ricchi hanno

regolarmente il sopravvento sulle 55 di poveri. Così all'antico antagonismo fra

patrizi e plebei se n'è sostituito un altro, fra ricchi e poveri. Da pochi anni

è stato preso un provvedimento che mira

a superare anche questo contrasto.

La

città è stata divisa in rioni o tribù senza badare se gli abitanti siano ricchi

o poveri, patrizi o plebei e, in alcune

riunioni popolari invece che per centurie si vota per rioni. In questo caso i poveri

hanno una certa prevalenza sui ricchi, una maggioranza di tribù. Poiché però le

antiche assemblee nobiliari, nelle quali si votava per curie, non sono

scomparse, nell'epoca in cui ci

troviamo, fra il 300 e il 280 prima di Cristo, il popolo romano può esprimere il proprio parere sulle varie

questioni che riguardano la città mediante tre tipi di assemblee o comizi:

1

- le assemblee in cui si vota per curie (comizi curiati riservate ai patrizi);

2

- quelle in cui si vota per centurie (comizi centuriati in cui prevalgono i

ricchi); e

3

- quelle in cui si vota per tribù (comizi tributi in cui prevalgono i poveri).

I comizi curiati sono indetti per

prendere decisioni sulle istituzioni più tradizionali e più sacre della città; nei comizi

centuriati vengono eletti i supremi magistrati che guidano il popolo in

guerra e in pace; infine nei comizi tributi si decide in genere su

questioni di vita cittadina.

Il cittadino romano

Prima

di vedere come si svolge, giorno per giorno, la vita di Roma in questo periodo,

dobbiamo considerare quali sono le principali magistrature della Repubblica.

La

carriera delle magistrature, infatti, è per eccellenza la carriera del

cittadino romano. Chi non ha ricoperto

una carica più o meno alta nella vita pubblica viene considerato uomo da poco e

senza alcuna importanza anche se ha fatto fortuna in altre attività come il

commercio o gli appalti per i lavori pubblici.

Le

ambizioni di ogni cittadino romano sono sostanzialmente due: raggiungere una

magistratura importante e possedere terreni; solo allora egli potrà

considerarsi un uomo arrivato e potente.

Le magistrature:

I

consoli

Diamo

dunque uno sguardo alle magistrature.

Quando

i re furono scacciati, il loro potere

passò ai capi dell'esercito, i "pretori";

questi capi erano tre, uno per ogni gruppo di mille uomini. Ma dopo breve tempo

solo due di loro rimasero effettivamente al comando dell'esercito e presero il

nome di "consoli"; il terzo mantenne

il nome di pretore e si occupò dell'amministrazione civile e della direzione

dei tribunali.

I

consoli rimasero sempre in numero di due; venivano eletti dal popolo nei comizi

centuriati e restavano in carica un anno. Nei primi secoli dovevano essere

entrambi patrizi; in questo periodo sono l'uno patrizio e l'altro plebeo.

Potevano essere rieletti, ma non immediatamente dopo lo scadere della loro

carica, tra un consolato e l'altro doveva trascorrere un periodo più o meno

lungo. Quando Roma estese il suo dominio fuori d'Italia creando delle province,

furono nominati dei preconsoli per governare,

per un anno, in qualche provincia. Fuori di Roma, l'autorità dei consoli era

assoluta; per questo le dodici guardie, o "littori"

che facevano scorta a ognuno di loro, portavano, appoggiato alla spalla

sinistra, un fascio di verghe, simbolo di unione delle forze, raccolte attorno

a una scure, simbolo di potere di vita e di morte.

Ma

entro i confini della città, cioè entro il pomerio (la cinta sacra), le loro

decisioni dovevano essere approvate dal popolo nei comizi: per questo i

littori, quando i consoli erano entro il pomerio, toglievano la scure dal loro

fascio di verghe.

Le

magistrature patrizie

Anche

il pretore era eletto dai comizi curiati e restava in carica un anno. Con

l'ingrandirsi del dominio romano, un solo pretore non fu più sufficiente,

furono allora nominati quattro pretori e la loro attività si limitò soprattutto

alla sovrintendenza dei tribunali. Finito il mandato erano inviati nelle

province con lo stesso incarico e con il titolo di propretori.

L'amministrazione

cittadina passo così dal pretore ai "questori",

dapprima due, poi quattro e infine molti di più. In origine, si occupavano delle

indagini giudiziarie; questore significa infatti indagatore. Nei momenti di

estremo pericolo però, quando appariva opportuno riunire i poteri nelle mani di

un solo comandante, veniva nominato un "dittatore",

il quale prendeva il posto dei due consoli ed aveva potere assoluto fuori e

dentro il pomerio, era inoltre scortato da ventiquattro littori col fascio e la

scure. La sua carica durava però solo sei mesi.

Il

governo effettivo della città rimaneva tuttavia nelle mani del Senato, l'antico consiglio degli anziani, che già conosciamo

come magistratura permanente che dichiarava le guerre, trattava le paci e

prendeva tutte le decisioni di importanza vitale per la città. Geloso del

proprio potere, il senato era sempre pronto a impedire che qualche magistratura

potesse prendere il sopravvento: per questo i consoli non potevano restare in

carica più anni e, terminato il loro compito, tornavano normali cittadini; per

questo l'autorità del dittatore non poteva durare più di sei mesi.

Le

magistrature plebee

Tutte

queste magistrature erano di origine patrizia e

nei primi tempi della Repubblica solo i patrizi potevano ricoprirle. Vi

erano anche magistrature di origine plebea, sorte cioè nel periodo in cui i

plebei erano ancora divisi politicamente dai patrizi e non godevano di alcun

diritto.

Per opporsi in qualche modo alla classe dominante il popolo minuto aveva

allora nominato dei capi detti "tribuni della plebe" i quali, in un primo

tempo, non furono legalmente riconosciuti ma infine divennero una magistratura

vera e propria, la più potente dopo i consoli. I tribuni della plebe potevano

infatti sospendere i decreti dei magistrati che apparissero contrari agli

interessi plebei, potevano opporsi alle deliberazioni del senato, incriminare e

condannare quei cittadini considerati colpevoli di atti ostili alla plebe.

Anche loro duravano in carica un anno e per tutto questo periodo erano

inviolabili: nessuno poteva sottoporli a processo o agire contro di loro

siccome la loro persona era considerata sacra. Questo carattere sacro dei

tribuni ha molta importanza perché significa che anche la plebe voleva

considerarsi parte viva del popolo romano, di quella famiglia sacra discendente

dagli antichi padri, che, fin allora, i patrizi avevano considerato come loro

esclusiva.

Collaboratori

dei tribuni erano poi gli "edili" che in origine erano probabilmente i

custodi di un grande santuario plebeo dedicato a Cerere, dea delle biade. Agli

edili fu affidata dapprima l'amministrazione delle finanze plebee: i plebei,

esclusi dalla vita cittadina, dovevano provvedere ad amministrarsi per conto

proprio e provvedere ai loro servizi pubblici come le strade, le fogne e via di

seguito. Quando, poi i plebei ebbero ottenuto la parità politica, anche gli

edili divennero una magistratura riconosciuta, provvidero alla manutenzione

delle strade e dei monumenti pubblici ed ebbero la sovrintendenza sui pubblici

spettacoli e sulle distribuzioni di grano che si facevano al popolo ogni

tanto.

Un'ultima

magistratura infine, venne creata probabilmente quando all'antica divisione

gentilizia del popolo romano, per curie, fu sostituita quella fondata sulla

ricchezza, per centurie: la "censura", la cui origine non fu dunque né

propriamente patrizia né propriamente plebea. Compito dei censori, in un primo

tempo, fu quello di redigere le liste dei contribuenti, cioè di tutti coloro

che dovevano pagare le tasse; più tardi però ebbero incarichi di maggiore

importanza: spettò loro la scelta dei nuovi senatori e un controllo sulla vita

privata in genere e su quella dei personaggi più in vista..

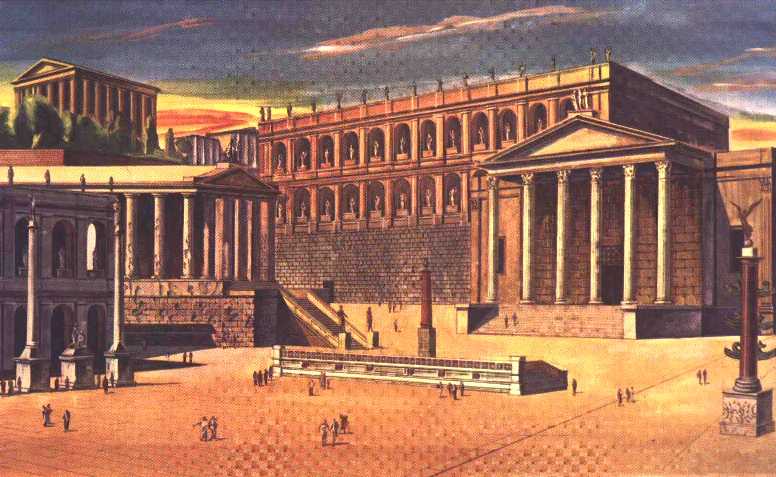

La Città ricostruita

Quanto

alla città non si può dire che

nell'aspetto generale sia molto mutata.

Dopo

essere stata quasi interamente distrutta dalle orde galliche ha dovuto essere

riedificata in tutta fretta e con economia; invano cercheremmo quegli splendidi

edifici di marmo di cui restano ancora le rovine e che vediamo con la fantasia

ogni volta che sentiamo parlare dell'antica Roma. Il lusso è ancora ignoto, i

ricchi impiegano il loro denaro nell'acquistare terre o nel finanziare affari,

ma non sanno ancora apprezzare le cose belle e preziose. Così che, se

tralasciamo qualche tempio, già imponente sul Palatino, sul Capitolino,

sull'Aventino o presso il Foro, la città ha un aspetto più che modesto. In

questo momento Roma non ha nemmeno un artigianato provetto: i mastri muratori,

gli scalpellini, gli scultori, sono quasi tutti etruschi che hanno fissato il

loro quartiere generale nel Vicus Tuscus, la Via Toscana, diremmo noi, dove si

allineano i loro laboratori e le loro casette. E solo le vie principali

cominciano a essere lastricate. Anche il Foro, cuore della città, rimane un

gran piazzale disadorno, dominato verso mezzogiorno dal tempio dei Dioscuri,

Castore e Polluce, i due giovani semidei che secondo la tradizione hanno

combattuto in favore dei Romani nella battaglia del lago Regillo contro le

città latine. Di fianco a questo tempio sorge il convento delle Vestali, le

sacerdotesse di Vesta, dea del fuoco familiare. Sull'estremità opposta, a nord,

ecco la nuda mole della Curia, dove si riunisce il Senato.

Gli spettacoli

In

questa buia, grigia e monotona città, non ci si

meraviglia se un popolo pieno di vitalità e già spinto all'avventura

come quello di Roma, (in particolare la massa dei meno abbienti), cerca un

diversivo e uno svago negli spettacoli. Abbiamo visto che in Roma vi erano, dei

magistrati gli edili che fra i loro

incarichi, avevano anche la direzione degli spettacoli: si trattava dunque di

celebrazioni importanti, di carattere pubblico. Ma lo spettacolo a Roma, non

aveva il carattere né il valore dello spettacolo greco. In Grecia, spettacolo

per eccellenza erano i giochi olimpici e le rappresentazioni tragiche: i giochi

miravano a mettere in luce le qualità più nobili dell'uomo completo, l'agilità,

la forza, l'intelligenza, mentre le tragedie portavano sulla scena le grandi

passioni dell'uomo. Lo spettacolo romano non aveva alcun valore ideale.

Nell'epoca in cui siamo, la tragedia, come del resto la commedia, era ancora

ignota e uniche forme di spettacolo erano gare atletiche di corsa, di lotta, o

veri e propri combattimenti sanguinosi che eccitavano il popolo come semplici

dimostrazioni di forza. Si trattava di tradizioni etrusche nelle quali, col

tempo, suscitò sempre maggior interesse il combattimento tra squadre armate,

che si concludeva con morti e feriti. I combattenti, dapprima armati della sola

corta spada romana, il gladio, e per

questo chiamati gladiatori, erano quasi sempre

schiavi addestrati in speciali scuole, ma potevano anche essere professionisti

di libera condizione. L'origine di queste gare va ricercata nei combattimenti

funebri con i quali gli Etruschi onoravano i loro morti. I Romani si

appassionarono presto a questo feroce sport, che sarebbe divenuto loro

caratteristico ed era destinato a durare per molti secoli; data la natura dello

spettacolo, che poteva essere contemplato da ogni punto di vista, i Romani

costruirono teatri circolari, con un'area centrale circondata da cerchi di

gradinate, che furono detti anfiteatri, ossia

teatri doppi, perché risultavano composti da due teatri greci semicircolari

riuniti.

Roma nell'ultimo secolo prima di Cristo

Il

panorama di Roma è assai diverso se, facendo un nuovo salto nel tempo, ci

portiamo nel periodo più importante dell'epoca repubblicana, nell'ultimo secolo

prima di Cristo, l'epoca che vede le grandi figure di ambiziosi, sempre in

lotta fra loro: Mario, Silla, Pompeo, Cesare, Antonio, Ottaviano. Molte cose

sono cambiate. Roma ha conquistato l'Italia meridionale conoscendo la splendida

civiltà della Magna Grecia, ha conquistato Cartagine divenendo padrona dei mari

e dei commerci mediterranei, ha conquistato la Grecia facendo propria la sua

antica civiltà, si è spinta in Oriente, nella ricca Siria, fino al lontano

regno del Ponto, è venuta in contatto con il favoloso Egitto e finirà col

conquistare anche quello. In queste con condizioni, l'antica semplicità, a cui

tenevano tanto, i padri di famiglia di un tempo, non poteva resistere, e i modi

di vita sono profondamente mutati.

Le abitazioni

Adesso

le case dei ricchi sono decisamente sontuose e divise sempre in due parti,

quella anteriore attorno all'atrio, che si conclude nel fondo con la grande

sala dei banchetti, il triclinio; e quella posteriore intorno a un giardino

circondato da portici a colonne, il peristilio, riservata alle stanze private.

Nel giardino vi sono statue e spesso, nel centro, zampilla una fontana; le sale

sono arredate con bei mobili e tendaggi, e hanno le pareti affrescate da

pittori greci o di scuola greca. Particolarmente fastoso è poi il triclinio, la

sala più importante per un uomo pubblico che deve continuamente convitare

personaggi influenti, con una grande mensa di marmo scolpito generalmente

circolare posizionata al centro, e attorno, su tre lati, file di letti: perché

i Romani, come i Greci e gli Etruschi mangiano sdraiati, appoggiandosi sul

gomito sinistro.

Banchetti

I

conviti avvengono di sera, subito dopo il tramonto del sole, quando i tribunali

sono chiusi, gli appuntamenti d'affari sono terminati e il Foro è deserto.

Durante

il giorno si è in genere molto frugali: al mattino si fa una leggera colazione

a base di formaggio e frutta; a mezzogiorno un modesto "prandium", con pesce, uova, formaggio e frutta,

mentre la sera, la cena è decisamente abbondante e comprende tre portate,

ognuna delle quali è composta da vari cibi.

Si

comincia con l'antipasto, o "gustatio",

composto di uova sode, insalate e olive, fichi secchi o freschi, tutto ciò

insomma che stuzzica l'appetito in un palato romano. Vengono poi le "prime mense", i cibi più sostanziosi, le carni

arrostite o bollite, i pesci, la cacciagione. Infine le "seconde mense", i dolci di pasta e miele, la

frutta e d'estate le bibite ghiacciate nella neve portata dalle cime dei monti

vicini.

I

costumi si sono raffinati, esistono regole che un buon padrone di casa deve

sempre rispettare. Per questo il numero dei convitati non deve mai superare i

nove: la conversazione deve mantenersi su argomenti generici, di vita privata

senza affrontare i temi importanti o discorsi di affari di cui si parla nel

Foro. Tuttavia proprio in queste conversazioni senza importanza, apparentemente

frivole, si stringono amicizie decisive, si preparano affari di gran peso.

La cultura

Spesso

durante la cena, si legge ad alta voce. Perché adesso la cultura è considerata

essenziale. Bisogna conoscere le ultime opere che vengono dalla Grecia: opere

di filosofia, di economia, romanzi e poesie. Il greco è divenuto la seconda

lingua dell'impero romano, ognuno lo parla correttamente. Sono passati i tempi

in cui l'educazione letteraria si limitava a saper leggere e scrivere. Adesso

in ogni famiglia ricca vi è almeno un pedagogo,

ossia uno schiavo, generalmente greco, che ha l'incarico di far da maestro ai

ragazzi. Uno schiavo certo, come vi è uno schiavo medico, uno schiavo

computista. Il Romano non trova nulla di strano in questo fatto, perché per lui

anche un uomo libero che viva occupandosi esclusivamente di letteratura, di

medicina, di matematica o di filosofia rimane sempre in una condizione inferiore:

ovviamente è un uomo tagliato fuori dalla vita pubblica, che è la vita più

importante per un romano.

Questi

schiavi eruditi verranno poi liberati, quando i loro discepoli saranno divenuti

adulti, e resteranno clienti o protetti delle famiglie presso cui hanno

insegnato, ma la loro condizione sarà sempre più o meno servile.

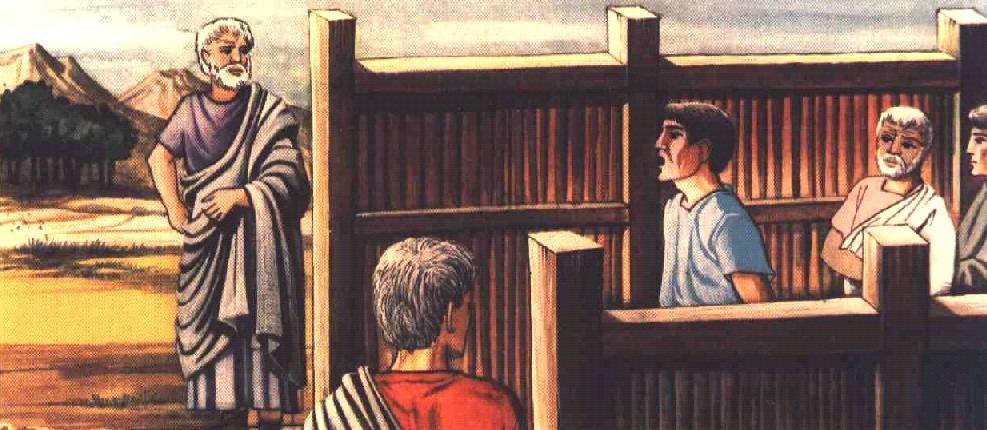

Le scuole

Oltre

ai pedagoghi privati, quasi tutti schiavi, vi sono anche vere e proprie scuole

tenute spesso da liberti ossia schiavi liberati

e frequentate da quelli che noi chiameremmo i ragazzi della borghesia,

appartenenti cioè a famiglie agiate ma che non si possono permettere un

pedagogo. Vi sono scuole per bambini che imparano a leggere e scrivere sotto la

guida di un litterator, ossia un

maestro di lettere (si deve però intendere lettere dell'alfabeto, non

letteratura). Di ordine superiore sono le scuole dove un grammaticus,

o maestro di grammatica, insegna a formare bei periodi a scrivere con eleganza e fa conoscere i

principali poeti e scrittori. Infine, verso i quindici o sedici anni, si studia

retorica presso il rhetor, ossia si

impara a parlare in pubblico, cosa importantissima per chi voglia seguire

la carriera politica. Coloro che

intendono perfezionarsi in quest'arte vanno spesso in viaggio in Grecia, ad

Atene, che rimane la patria del bel parlare.

Il costume

Anche

gli abiti si sono fatti più ricchi. I Romani dei tempi antichi si limitavano a

indossare un panno attorno alle reni e una modesta toga: adesso, dopo essersi

avvolto i fianchi, un Romano della buona società indossa una tunica di lana o di lino stretta alla vita da una

cintura e su di essa avvolge in complicati giri un'ampia toga lunga quasi sei

metri e larga due, di forma semicircolare. La

toga è sempre di lana bianca, senza alcuna decorazione.

Solo

i fanciulli tra i dodici e i diciassette anni, gli alti magistrati e i

sacerdoti portano una toga orlata di una striscia di porpora sul lato

anteriore, ossia il bordo diritto del semicerchio, la quale, appunto per

questo, è detta praetexta

(che significa, ricamata sul davanti). Giunto a 17 anni, con solenne cerimonia,

il giovane romano indossa la toga virile ed è considerato uomo. Quanto ai

bambini al di sotto dei dodici anni, indossano una tunichetta e su di

essa, la "clamide",

che è una tunica più ampia, con maniche piuttosto lunghe Al collo poi, portano

sempre una "bulla d'oro",

ossia un amuleto appeso a una catenella che deve servire da portafortuna e

proteggere dal malocchio. Lo abbandoneranno solo al momento di indossare la

toga virile.

Vi

domanderete come faceva un Romano a restare avvolto per tutta la giornata in un

drappo di sei metri per due. In realtà, per portare la toga con eleganza era

necessaria molta pratica e molta attenzione, specialmente quando si doveva

parlare in pubblico, muovendo solo il braccio destro che rimaneva libero e trattenendo con il sinistro le pieghe

dell'abito. L'oratore infatti, veniva giudicato non solo da quello che diceva e

dal modo in cui lo diceva, ma anche dall'eleganza con cui sapeva drappeggiarsi

nella toga parlando.

Il

costume femminile è ancora relativamente semplice: le giovinette portano la

praetexta fino al momento delle nozze, quando indossano anche loro la toga. In

genere però meno ampia di quella maschile. Sulla toga possono poi gettare una

specie di mantello, il pallio, con il quale, se

sono vedove, si copriranno anche la testa.

Il

popolo minuto non porta toga, indumenti proprio di coloro che non fanno lavori

manuali. Si accontenta della tunica e se ha freddo, vi aggiunge un mantelletto

fornito a volte di un cappuccio. In testa porta un cappello di feltro a forma

di cono. Un Romano togato andrà invece sempre a testa scoperta.

La civitas, termine che designava la

comunità sociale e politica dei cittadini (cives), fu il fondamento delle

istituzioni di Roma repubblicana. Solo coloro che potevano rivendicare la condizione di cittadini

e che godevano degli attributi legati a tale status potevano infatti

partecipare alle assemblee

La civitas, termine che designava la

comunità sociale e politica dei cittadini (cives), fu il fondamento delle

istituzioni di Roma repubblicana. Solo coloro che potevano rivendicare la condizione di cittadini

e che godevano degli attributi legati a tale status potevano infatti

partecipare alle assemblee

La giornata di un Romano

Il

mattino

Il

mattino è il periodo più intenso della giornata dedicato al lavoro.

Comincia

molto presto: al levar del sole. Verso le cinque e mezzo d'estate e le otto

d'inverno, il Foro è già affollato, i tribunali sono aperti e nei laboratori

artigiani si lavora.

In

queste prime ore mattiniere Roma è splendida; si vedono i verdi giardini sopra

le mura con le grandi case in pietra; i templi, nei quali il marmo già comincia

ad abbondare, si colorano di un pallido rosa; le statue alte sui loro

piedistalli si ergono nel cielo. Il Foro adesso è tutto lastricato con larghe

pietre quadrate, sui due lati più lunghi

si vedono file di negozi che fanno mostra delle merci più varie animando la

grande piazza; nuovi templi sono sorti.

Gli

uomini politici, gli uomini d'affari, parlano riuniti in gruppi,

drappeggiandosi nelle ampie toghe, o camminando lentamente a due o tre. Ogni

tanto un magistrato passa grave e taciturno, ascoltando appena, con lo sguardo

fisso davanti a sé, qualche supplicante che, dopo essersi inchinato davanti a

lui portando la mano alla bocca, gli parla in fretta, sottovoce.

Il meriggio

A

mezzogiorno, per molti, la giornata finiva. Il Romano, dopo il prandium,

desiderava starsene tranquillo a meditare, poteva darsi che in definitiva,

tutto si concludesse in un sonnellino, ma spesso la meridiatio, come la chiamavano,

ossia il meriggiare, era una vera forma di lavoro: si facevano progetti per il

giorno dopo, si risolvevano problemi comparsi durante il mattino, si prendevano

appunti sulle tavolette spalmate di cera, o addirittura si scriveva.

Molti

Romani colti si compiacevano infatti di scrivere le proprie memorie o almeno di

tenere estesi diari.

Più

tardi le terme, ossia i bagni pubblici, si

affollano e così pure i teatri. Ve ne sono adesso, di piccoli e di

grandi, ad anfiteatro per gli spettacoli dei gladiatori e a semicerchio,

secondo il modello greco, per gli spettacoli tragici e soprattutto comici.

Gli spettacoli comici

I

Romani non amano molto la tragedia che tuttavia comincia ad essere

rappresentata, ma assistono volentieri alla commedia, derivata dalla commedia

greca cosiddetta "nuova" in cui appaiono, comicamente contraffatti,

personaggi ed episodi della vita quotidiana.

Circa

duecento anni prima dell'epoca in cui ci troviamo, un popolano geniale, Plauto, ha fatto rappresentare le prime commedie,

tratte da commedie greche, ma ricche di un colorito che poteva dar loro solo un

arguto romano.

Poco

meno di un secolo dopo, un giovane liberto cartaginese, o addirittura libico, Terenzio divenuto amico dei giovani della miglior

società dell'epoca, ha creato un tipo di commedia più raffinata, specchio di

vita borghese molto ammirata dalle

classi colte. In questo periodo, non vi sono grandi scrittori comici e la

commedia è diventata uno spettacolo farsesco, con musiche e balletti o una

specie di rivista in cui si portano sulla scena, senza un preciso legame, gli

aspetti più vari della vita romana. Ma sotto queste nuove forme, la commedia è

divenuta uno spettacolo molto popolare, ci sono attori famosi, beniamini delle

classi più umili i quali, più che recitare, improvvisano ogni giorno la loro

parte, parlando direttamente con il pubblico, lanciando numerose battute.

I Gladiatori

Lo

spettacolo che più entusiasma il popolo romano di tutte le classi è il

combattimento di gladiatori. Non si

tratta più, come un tempo, di una sorta di battaglia tra gruppi avversi. Ora

queste lotte si presentano in una quantità di forme diverse: lo scontro tra

squadre, il duello fra gladiatori armati con le stesse armi, il terribile

combattimento tra gladiatori e animali feroci e via di seguito.

I

gladiatori, poi, si distinguono a seconda della loro specialità e della loro

armatura

tra

questi ricordiamo:

-

il mirmillone, con un grande elmo ornato di un

pesce, scudo rotondo, bracciale di scaglie che proteggeva tutto il braccio

destro, mentre la gamba sinistra che nel combattimento era portata in avanti, (

protetta da un'alta gambiera).

-

Il reziario, consueto avversario del mirmillone,

armato di un tridente e di una rete con la quale cercava di prendere

l'antagonista;

-

il sannita, armato come il mirmillone ma con il

lungo scudo sannita;

-

il trace, con scudo lungo, alte gambiere, spada

ricurva e lancia.

Addestrati

in scuole speciali questi uomini, scelti tra i più forti prigionieri di guerra,

potevano divenire campioni imbattibili e godere di un grande favore popolare.

Poiché sui combattimenti si facevano scommesse, questi divi della spada avevano

sempre molti sostenitori e molti nemici: tra i primi erano coloro che avevano

vinto scommettendo su di loro, tra i secondi quelli che avevano perso puntando

sui combattenti da loro sconfitti. E guai a coloro che avevano più nemici che

sostenitori, perché un gladiatore importante che cadesse ferito veniva

risparmiato o ucciso a seconda che la maggioranza del pubblico gli facesse

grazia levando in aria il pollice o lo condannasse volgendo il pollice verso

terra.

Molto

interessante il film "Il Gladiatore" uscito ultimamente al

Cinema, che racconta, arricchito con gli

effetti speciali dell'ultima generazione, questi antichi massacri spettacolari.

La vita religiosa

Abbiamo

visto che a Roma la vita politica era considerata come fondamentale per

ogni cittadino. Nessuna meraviglia se la

vita religiosa venne a fondersi con quella politica. Non vi era, presso i Romani, alcun atto

pubblico, alcuna pubblica cerimonia che non fosse accompagnata da riti

religiosi. E tuttavia i Romani erano spiriti molto pratici e per nulla inclini

alle meditazioni sull'aldilà. Questo avveniva perché la religione romana venne

spontaneamente confondendosi con lo stato e gli dei finirono con l'essere delle

semplici figure al servizio dell'unica divinità in cui i Romani credessero

realmente. Roma stessa!

I

sacerdoti dunque, non erano in realtà che magistrati, non costituivano una classe a parte ma erano

scelti tra i cittadini più insigni o tra gli alti e medi magistrati, che

continuavano a condurre la loro vita civile salvo a intervenire in alcune

cerimonie e ad adempiere ad alcuni compiti.

I principali sacerdoti

Al

tempo dei re, i sovrani erano allo stesso tempo sommi sacerdoti (come del resto

era avvenuto presso tutti i popoli più antichi. gli Egiziani, i Babilonesi, i

Cretesi). Scacciati i re, rimase a lungo un "re dei pontefici" che

continuò la tradizione regia e che divenne poi il pontefice massimo. Ma questo,

fu un titolo semplicemente onorifico, che non comportava alcuna attività

particolare. Sotto di lui, al tempo in cui siamo, c'erano parecchi pontefici,

circa una ventina, fra maggiori e minori i quali, insieme formavano il collegio

dei pontefici, sacerdoti cioè di tutti gli dei e non di una divinità particolare.

Portavano, al pari degli altri magistrati, la toga praetexta e avevano il

compito particolare di regolare il calendario indicando i giorni fasti (dal

latino fas), in cui era lecito

trattare affari civili e giudiziari, e i giorni nefasti, nei quali era illecito

farlo.Tra i sacerdoti di divinità singolari, i più importanti erano i Flamini e gli Auguri.

Tutti costoro però, dovevano badare solo che ogni rito, ogni funzione, ogni

sacrificio venissero eseguiti secondo le regole, non avevano alcun compito

morale o di guida spirituale, non eseguivano una missione, come il sacerdote

cristiano, ma semplicemente un ufficio.

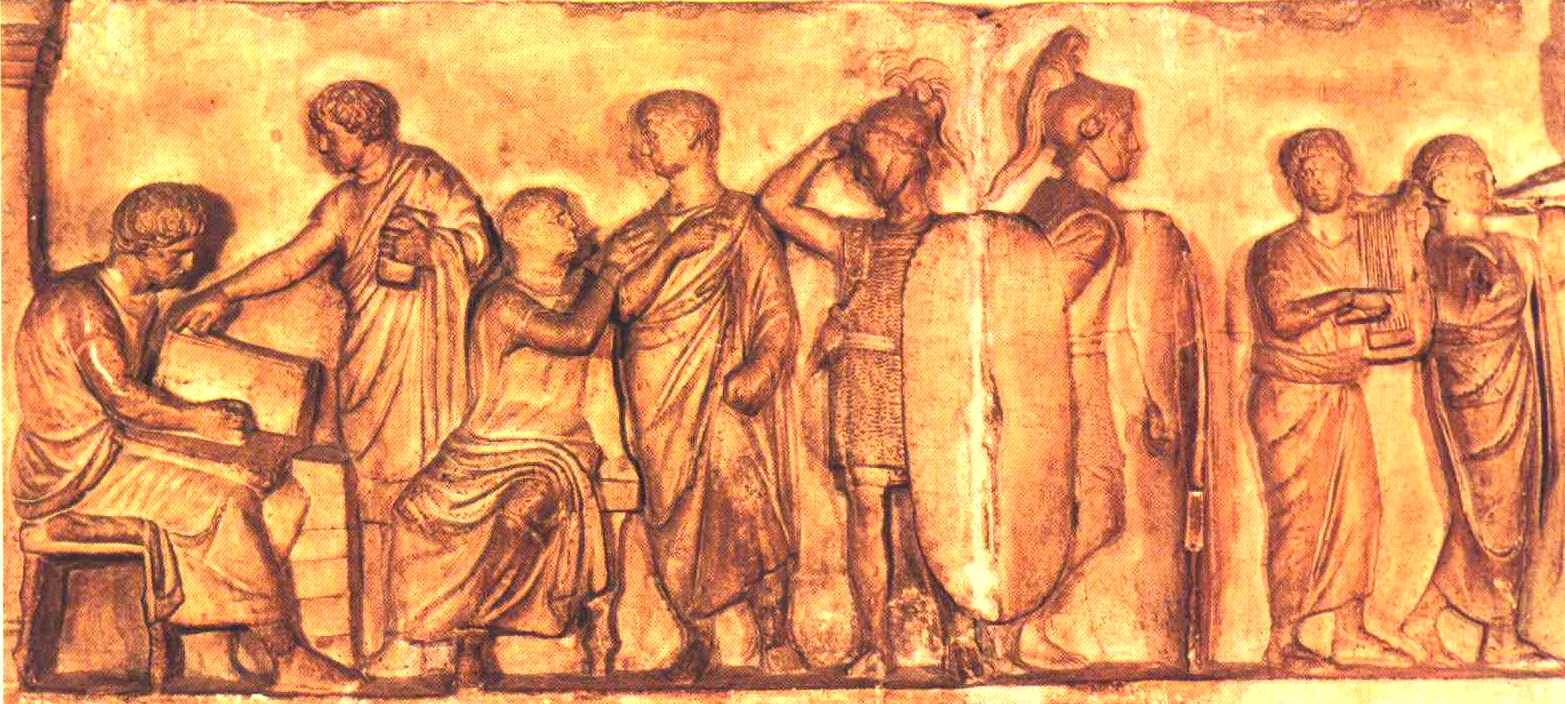

I sacrifici

I

riti principali erano sacrifici, processioni e feste in onore di qualche

divinità.

I

sacrifici potevano essere privati e semplici, o pubblici ed imponenti. Nei

tempi antichi il sacrificio più comune era quello in onore divinità agresti,

con l'offerta di ortaggi, frutti e, talora, agnelli. Anche in epoca più tarda

rimase caro ai Romani.

Un

altro sacrificio privato tipicamente romano è quello che il capo famiglia

faceva agli dèi familiari, (i Lari e i Penati), offrendo loro ogni

giorno corone di fiori, grano e sale.

I

sacrifici pubblici erano compiuti sotto la guida di sacerdoti che per

l'occasione avevano la testa cinta di corone, ma non tutti i sacrifici pubblici

esigevano vittime. Nelle semplici libagioni (bevute),

ad esempio, si offrivano agli dei, cibi, frutti, fiori e vino. Il lectisternio

era un vero banchetto offerto agli dei, le cui immagini venivano poste attorno

a una mensa. Nei sacrifici cruenti, gli

animali venivano condotti all'altare adorni di fiori o di bende sacre, poi il

sacerdote spargeva sulla testa della vittima della crusca mista con sale, dopo

di che avanzava il sacrificatore, o vittimario,

col torso nudo e coperto dalla vita in giù da una specie di gonnellina a

frange, l'animale veniva poi abbattuto

con una mazzata e infine sgozzato. Di particolare importanza erano i sacrifici

di un maiale (sus), di una pecora (ovis), e di un toro (taurus), detti "suovetaurilia", che si facevano ogni cinque anni

come purificazione dell'esercito.

Le processioni e le feste

Numerose

erano le processioni, la più importante era quella di "supplica", che

si faceva con l'intervento di tutte le autorità per placare la collera divina e

supplicarne il suo aiuto in circostanze particolarmente gravi.

Le

feste più popolari erano i Saturnali, i Terminali e i Lupercali. Vi era un

singolare costume: i giovani che vi prendevano parte si vestivano con una pelle

di montone, sacrificavano alla divinità una capra, si tingevano la fronte col

sangue della vittima asciugandolo poi con la lana intrisa di latte e infine correvano per la città,

colpendo con una cinghia fatta con la pelle della vittima tutte le donne che

incontravano. E queste ne erano contente perché si diceva che quelle innocue

sferzate le preservassero dalla sterilità.

I funerali

Prima

di lasciare la Roma repubblicana, vediamo come i romani onoravano i defunti.

Quando un Romano stava per lasciare la vita, la famiglia si riuniva intorno a

lui e il suo più prossimo parente lo baciava sulla bocca per accogliere il suo

ultimo respiro. Avvenuto il trapasso, tutti lo chiamavano ad alta voce e si

facevano squilli di tromba al suo orecchio per assicurarsi che fosse realmente

morto, era questa la "conclamazione". Poi il corpo era rivestito

degli abiti più sontuosi, gli si metteva una moneta in bocca e lo si esponeva

nell'atrio.

Nei

tempi più antichi il trasporto funebre avveniva di notte per non incontrare

nessun sacerdote o magistrato, i quali avrebbero dovuto poi purificarsi. Ma nel

tempo in cui siamo i funerali avvenivano di giorno, tuttavia al lume delle

fiaccole, in ricordo dell'antico costume.

La

salma era portata su di un carro a due ruote, a forma di piccolo tempio seguito

dai musicisti con flauti e trombe;

dalle lamentatrici, o prèfiche,

ossia donne che per professione levavano pianti e lamenti ai funerali; dai

parenti e dagli amici, spesso a piedi nudi e col capo coperto di cenere; e per

finire, da un attore, vestito con gli

abiti del morto, ne contraffaceva i gesti e la voce. Spesso erano portate anche

le immagini di cera o di gesso colorato dei suoi antenati, i quali venivano

così a rendere onore al defunto. Non sempre i Romani ardevano sul rogo i loro

morti, come facevano i greci. Nei tempi più antichi, anzi, i morti venivano

regolarmente sepolti. Soltanto negli ultimi anni della repubblica divenne quasi

generale l'uso di bruciare i cadaveri fuori della città, nelle vicinanze del

luogo prescelto per la sepoltura, coricati su di un letto funebre. Così anche i

funerali venivano a essere un atto di vita pubblica che aveva il suo momento

culminante nel Foro, là dove il defunto veniva a volte esposto, se aveva un

passato di uomo politico.

Le strade romane

Una

delle imprese maggiori affrontate dall'antica Roma è stata indubbiamente quella

di creare una rete stradale sufficientemente estesa e funzionale per collegare

le più lontane regioni del vasto Impero con la capitale, sede di commerci e del

governo centrale. Queste strade messe in esercizio dai Romani, furono inoltre

per lungo tempo nella storia le sole vie di comunicazione fra le varie parti

sia d'Italia, sia d'Europa, sia fra questa e i territori dell'Africa e del

vicino Oriente, fin dove si erano spinte le legioni di Roma.

Nella

penisola costituivano l'ossatura militare e commerciale " le viae publicae",

convenzionalmente dette vie consolari, di cui le principali furono la Cassia, la Salaria, la Latina, l'Appia, la Flaminia, l'Aurelia, l'Emilia e la Postumia.

In

genere più che dai consoli furono fatte costruire dai censori e più tardi dagli

imperatori.

Le

vie consolari che si irradiavano da Roma, iniziavano da un simbolico segnacolo

il miliarium

aureum, in età imperiale posto nel Foro, rispetto al quale si

misurava la distanza in miglia, inoltre ricalcavano in gran parte il tracciato

degli antichi trattori, ovviamente

sistemati con imponenti opere artificiali. Fra le vie consolari che si

spingevano oltre la penisola italica vanno ricordate la via Egnatia, che collegava Costantinopoli,

la via Augusta, che arrivava a Nizza,

la Claudia Augusta, da Venezia ad

Augsburg e le due vie Alpis Graie e Alpis Poenina, da Aosta a Lione,

rispettivamente la prima tramite il passo del piccolo San Bernardo e la seconda

tramite quello del Gran San Bernardo; entrambe costruite in età imperiale.

Le

caratteristiche tecniche di queste vie e in generale delle strade romane erano

queste: misuravano generalmente lO-12

metri di larghezza ed erano costituite da una carreggiata centrale con sezione

da 2,50 a 4 metri e da due banchine in terra battuta che correvano

parallelamente ed erano separate dalla prima mediante due arginelli di terra.

Il tracciato era il più rettilineo possibile così da raggiungere il punto

d'arrivo con il percorso più breve, generalmente le curve erano a grande raggio

e nel relativo tratto la carreggiata centrale era più larga per agevolare

l'incrocio dei veicoli e le pendenze erano per lo più lievi. Il razionale

tracciato delle strade romane richiedeva durante la realizzazione frequenti e

importanti movimenti di terra per creare terrapieni e trincee e necessitava inoltre di numerose opere

d'ingegneria civile quali muri di sostegno, ponti, e viadotti. Per la maggior

parte i ponti erano in un primo tempo costruiti in legname, ma numerosi furono

anche quelli costituiti da uno o più archi in muratura.

Uno

degli intenti principali dei costruttori di strade al tempo romano era quello

di creare degli impianti particolarmente duraturi e senza necessità di

manutenzione.

La

rete romana, pur non avendo la complessità di quelle attuali, né la loro

ricchezza di sviluppo, rapportata nel tempo e ai mezzi di trasporto di allora,

è rimasta esemplare nel mondo.

Basti

pensare alla mobilità raggiunta dagli eserciti romani grazie alla sua

efficienza e al buon funzionamento del servizio postale durante il periodo

imperiale, che vide sorgere lungo le principali strade frequenti stazioni di

posta che ospitavano corrieri e cavalli incaricati di trasportare rapidamente i

messaggi da un luogo all'altro del vasto Stato. Alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la rete delle grandi

strade imperiali misurava circa 140.000 chilometri.

Al

principio del Medioevo con il succedersi delle invasioni cosiddette barbariche,

ebbe inizio la decadenza di quella efficiente rete stradale che collegava in

ogni senso le diverse regioni del vasto territorio dell'Impero sia tra loro sia

con la Roma capitale, da cui il famoso detto "tutte

le strade portano a Roma".

La cartina mostra

le più importanti strade e rotte marine dell'impero romano. Le strade erano concepite

prima di tutto come vie di transito per l'esercito, e collegavano Roma con i

territori conquistati. In seguito, con l'espandersi dell'impero, anche la rete

stradale si estese fino ad abbracciare tutti i possedimenti romani, diventando

uno dei principali strumenti per controllare e amministrare i territori

assoggettati.

La cartina mostra

le più importanti strade e rotte marine dell'impero romano. Le strade erano concepite

prima di tutto come vie di transito per l'esercito, e collegavano Roma con i

territori conquistati. In seguito, con l'espandersi dell'impero, anche la rete

stradale si estese fino ad abbracciare tutti i possedimenti romani, diventando

uno dei principali strumenti per controllare e amministrare i territori

assoggettati.