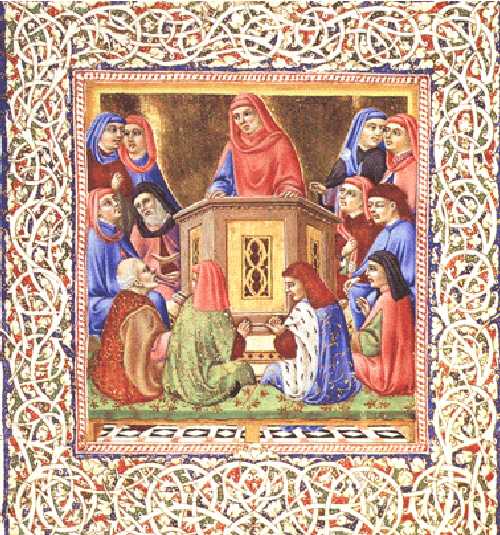

Roma, I secolo a.C. – I secolo d.C. : l’età

repubblicana e i primi passi dell’impero, quando si ebbe prima uno sviluppo

effimero ma eccezionale dell’oratoria politico-giudiziaria (Cicerone,

analizzato in particolare nei suoi rapporti di debito e di originalità rispetto

ai Sofisti); uno studio approfondito dei meccanismi della retorica nonché degli

obiettivi e della formazione dell’oratore (Quintiliano); e un approccio critico

al problema dei rapporti tra oratoria e democrazia (Tacito) che ci introduce al

problema del pluralismo

La

breve stagione dell’ oratoria di Cicerone

La

lenta decadenza dell’eloquenza nelle opere di Quintiliano e di Tacito

Tra il

IV e il I secolo a.C.

si assiste in Grecia al crollo

della polis e all’assoggettamento ai Macedoni: pur restando in vita le

istituzioni tradizionali, la libertà politica delle città stato viene di fatto

svuotata di consistenza, perché le decisioni sostanziali non dipendono più

dalle direttive concordate al loro interno. Di conseguenza, l’oratoria

sviluppatasi ad Atene nel V secolo a.C. va incontro a un processo di

impoverimento che la induce a farsi raffinato gioco intellettuale senza alcun

significato politico;

si assiste in ambito mediterraneo

all’ascesa di Roma, che va conquistandosi un ruolo egemone sia come potenza

politica sia come centro culturale. Lentamente va sviluppandosi una

“consapevolezza teorica” nel campo della retorica, che si concretizza nei primi

manuali (La Rhetorica ad Herennium e il De Inventione di

Cicerone) che trova appunto in Cicerone la sua massima espressione.

La

retorica a Roma al tempo di Cicerone

Scrive Flocchini: “Da una

parte i Retori, come ad esempio Menedemo citato nel De oratore,

proponevano un metodo educativo basato esclusivamente sull’apprendimento delle

tecniche dell’eloquenza, senza preoccuparsi dei contenuti, dall’altra i

Filosofi ne contestavano la validità, sostenendo che esso non garantiva la

conoscenza della verità e non insegnava a reggere e amministrare lo Stato.

Cicerone cercò di ricomporre l’antica unità, elaborando un sistema retorico in

relazione alla filosofia e sottolineando che, se spetta al filosofo indagare e

analizzare la verità, è poi compito del retore divulgarla, ma tutti e due non

possono non incontrarsi in zone determinate del sapere dove una vivisezione

netta di principi e un’assoluta discriminazione di competenze sono nocive e

alla retorica e alla filosofia. Le ipotesi (quaestiones finitae) che

rappresentano l’ambito particolare dell’oratoria, non possono infatti non

rimandare a tesi (quaestiones infinitae) cioè a quei temi generali la

cui indagine spetta alla filosofia: così, ad esempio, in una causa del genus

iudiciale, rientrano le tesi de aequo et iniquo e de iusto et

iniusto.”

L’oratore

per Cicerone

Cicerone parte da una concezione etica dello Stato: esso deve essere governato da uomini politici caratterizzati da

1)

onestà;

2)

acume politico;

3)

sapientia;

4)

capacità di farsi portavoce degli interessi della comunità

e

di essere validi leader dei concittadini.

L’uomo politico viene a

coincidere con l’oratore (vir bonus dicendi peritus) perché non potendo imporre

le proprie scelte sulla città con la forza (stato di natura), è essenziale che

sia in grado di padroneggiare la parola per persuadere i cittadini a prendere

decisioni conformi ai suoi assunti (stato di diritto).

La

forza della parola (I)

“In verità, non c’è niente per me di più bello

del potere con la parola dominare gli animi degli uomini, guadagnarsi le loro

volontà, spingerli dove uno voglia, e da dove voglia distoglierli. Presso tutti

i popoli liberi, e soprattutto negli Stati tranquilli e ordinati, quest’arte è

sempre stata tenuta nel massimo onore e ha sempre dominato. Infatti, che cosa

c’è di più meraviglioso del veder sorgere dall’infinita moltitudine degli

uomini uno che da solo o con pochi possa fare quello che la natura ha concesso

a tutti? O di più piacevole a conoscere e sentire di un discorso abbellito e

adorno di saggi pensieri ed elevate espressioni? Che cosa è così imponente e

sublime quanto il fatto che le passioni del popolo, i sentimenti dei giudici,

l’austerità del Senato siano modificati dal discorso di un solo uomo? Che cosa

inoltre è così splendido, così nobile, così liberale quanto il portare aiuto ai

supplici, sollevare gli afflitti, dare salvezza agli uomini, liberarli dai

pericoli, salvarli dall’esilio? Che cosa è così necessario quanto l’avere

sempre pronta un’arma con cui tu possa e difendere te stesso e attaccare gli

altri senza tuo danno e vendicarti se provocato? Orbene per non parlare sempre

di foro, tribunali, rostri e Senato, che cosa ci può essere, per chi è libero

da impegni, di più piacevole e di più degno di una persona colta, di un

discorso arguto e bene informato su qualsiasi argomento?”

La

forza della parola (II)

“Noi ci distinguiamo dalle fiere

soprattutto per questo, perché sappiamo conversare ed esprimere con la parola i

nostri pensieri. Perciò chi non ammirerebbe e, a ragione, quest’arte, e non

riterrebbe suo dovere studiarla con tutte le sue forze, onde superare gli

stessi uomini in ciò in cui gli uomini si distinguono massimamente dalle

bestie? Ed ora passiamo al punto più importante della questione: quale altra

forza poté raccogliere in un unico luogo gli uomini dispersi, o portarli da una

vita rozza e selvatica a questo grado di civiltà, o, dopo che furono fondati

gli Stati, stabilire le leggi, i tribunali, il diritto? Non voglio passare in

rassegna tutti gli altri vantaggi che sono quasi infiniti. Per questo

condenserò in poche parole il mio pensiero: io affermo che dalla saggia

direzione di un perfetto oratore dipendono non solo il buon nome dell’oratore

stesso, ma anche la salvezza di moltissimi cittadini e dell’intera Nazione.

Perciò continuate, o giovani, la strada intrapresa e attendete con impegno ai

vostri studi, affinché possiate essere di onore a voi stessi, di utilità agli

amici e di giovamento allo Stato.”

(Cicerone, De

oratore, I, 30-34)

Probitas

e prudentia

Scrive Conte: “Il talento,

la tecnica della parola e del gesto e la conoscenza delle regole retoriche non

possono ritenersi bastevoli per la formazione dell’oratore: si richiede invece

una vasta formazione culturale. E’ la tesi di Crasso il quale lega strettamente

la formazione culturale (soprattutto filosofica, con privilegiamento della

filosofia morale) dell’oratore alla sua affidabilità etico/politica. La

versatilità dell’oratore, la sua capacità di sostenere il pro e il contra su

qualsiasi argomento, riuscendo sempre a convincere e a trascinare il proprio

uditorio, possono costituire un pericolo grave, qualora non vengano

controbilanciate dal correttivo di virtù che le mantengano ancorate al sistema

di valori tradizionali, in cui la “gente perbene” si riconosce. Crasso insiste

perché probitas e prudentia siano saldamente radicate nell’animo

di chi dovrà apprendere l’arte della parola: consegnarla a chi mancasse di tale

virtù equivarrebbe a mettere delle armi nelle mani di forsennati (III, 55).”

Forma

e contenuto

“L’arte del dire non ha modo di rifulgere se l’oratore non ha studiato profondamente i problemi che dovrà trattare. Una caratteristica di coloro che parlano bene è certamente questa: uno stile armonioso e forbito, che si distingue per la sua elegante fattura. Ma un tale stile, se non poggia sopra un argomento perfettamente conosciuto dall’oratore, inevitabilmente o non ha alcuna consistenza o è deriso da tutti. Quale stoltezza può eguagliare un vuoto fragore di parole, perfino le più scelte ed eleganti, che non siano sostenute da un pensiero e dalla perfetta conoscenza dell’argomento? Pertanto qualunque sia l’argomento, a qualunque arte o disciplina appartenga, purché l’abbia bene studiato, come fa per la causa del cliente, l’oratore lo esporrà con maggiore competenza ed eleganza dello stesso inventore e provetto intenditore. E se qualcuno sostiene che vi sono determinati argomenti e problemi propri degli oratori e una speciale scienza limitata ai tribunali, io ammetterò che il nostro genere di eloquenza si interessa con maggior frequenza di questi problemi; tuttavia in questo ristretto spazio ci sono moltissime nozioni, che non vengono insegnate e che non sono neanche conosciute dai cosiddetti retori.”

(Cicerone, De oratore, I, 48; 50-54)

Cicerone

vs. Sofisti

i Sofisti separano pensiero e

parola abolendo il concetto di una Verità universale ed elaborando il concetto

di una verità finita e arbitraria

i Sofisti rifiutano l’idea di una

politica basata sull’etica riconoscendo che i principi morali sono essi stessi

relativi e non possono pertanto fungere da criterio di giudizio

la dialettica per i Sofisti è una

“sovrascienza”, un sapere unificatore e universale

la parola è completamente

svincolata da un significato particolare: è lo strumento con cui chiunque,

conoscendone la tecnica, può operare la persuasione

Cicerone riconcilia retorica (quaestiones

finitae) e filosofia (quaestiones infinitae) nella figura

dell’oratore

Cicerone fonda l’intero suo

sistema su un concetto etico di Stato

la retorica per Cicerone è

anch’essa un sapere unificatore e universale

la parola non ha in sé la propria

ragion d’essere ma è legata al messaggio etico che deve trasmettere. La

persuasione è il fine ultimo ma può essere legittimamente operata solo

dall’uomo onesto che conosce e opera il bene

La

fine della retorica a Roma

Scrive Flocchini: “La vera

grande retorica a Roma ebbe, si può dire, la vita di una generazione e Cicerone

ne fu il punto di partenza e di arrivo insieme. Dopo di lui infatti la grande

oratoria morì soffocata dalle nuove strutture politiche in cui non c’era più

spazio per l’eloquenza, che solo dal foro e dalla vivacità della vita politica

aveva tratto alimento. L’eclissi del Senato e del foro come centri decisionali

tolse ogni credibilità alla tradizionale funzione dell’oratore e l’eloquenza

quindi, isterilita e devitalizzata, ripiegò nelle sale di recitazione secondo

la moda introdotta da Asinio Pollione. L’unità di retorica e moralità,

teorizzata e appassionatamente difesa da Cicerone, inevitabilmente si ruppe e

si ebbe il trionfo della retorica pura, delle regole, di una normativa sempre

più sofisticata e fine a se stessa.”

Le diverse letture della

decadenza

Il cambiamento fu evidente agli occhi di tutti coloro che vissero in quest’epoca, da Seneca il Vecchio a Petronio (che nei libri I e II del Satyricon inserisce un dibattito sulla decadenza dell’eloquenza), da Quintiliano a Tacito.

Del fenomeno furono date diverse

letture:

a)

stilistico - formale e mirante a evidenziare il decadimento dei costumi

(> Quintiliano)

b)

storico - politica e mirante a fornire una spiegazione più pragmatica

(> Tacito)

Quintiliano

e l’Institutio oratoria

Obiettivo: restaurazione

dell’eloquenza

Strumento: rigenerazione

del sistema didattico - educativo attraverso un programma complessivo di

formazione culturale e morale che il futuro oratore deve seguire

scrupolosamente dall’infanzia fino all’ingresso nella vita pubblica.

Presupposto: la decadenza

dell’eloquenza è dovuta alla rilassatezza dei costumi. Educando i futuri

oratori a un regime di onestà e di virtù si rinnoverà l’intera retorica.

Il

problema della retorica

Nel secondo libro,

Quintiliano si sofferma ad analizzare la natura, il fine e l’utilità della

retorica:

“Prima di tutto vediamo che cosa sia la

retorica che viene definita invero variamente, ma che presenta due questioni:

si discute infatti sulla qualità della cosa stessa o sul collegamento delle parole. La prima e

principale differenza delle opinioni è su questo punto: alcuni ritengono che

anche gli uomini disonesti si possano chiamare oratori, altri (dei quali

seguiamo il parere) vogliono che questo nome e l’arte della quale parliamo sia

da attribuirsi solo agli uomini onesti. […]

E’ frequentissima la definizione

che la retorica sia la forza della persuasione.”

Quintiliano dissente; egli non è

d’accordo neppure sull’assunto che il fine dell’oratore sia quello di “condurre

gli uomini col dire” a quello che egli vuole. Infatti ci sono altri che

persuadono con le parole o inducono gli uomini a ciò che vogliono, “come le

meretrici, gli adulatori, i seduttori. Invece l’oratore non persuade sempre,

cosicché talvolta non è il suo fine e talvolta gli è comune con quelli che sono

molto lontani dall’oratore”.

La

scienza del ben parlare

“Sembra che pensasse allo stesso modo di

coloro che ho detto anche Cornelio Celso, le cui parole sono: “L’oratore cerca

soltanto il verosimile”. Quindi, poco dopo: “Perché non la buona coscienza, ma

la vittoria della causa è il premio di colui che indice una causa”. Se queste

cose fossero vere, sarebbe da uomini assai disonesti fornire così dannosi

strumenti alla malvagità della natura degli uomini e giovare con precetti ad

essa. Ma essi vedano il motivo della loro opinione.

Quanto a noi che ci siamo

accinti a formare un perfetto oratore che soprattutto vogliamo che sia uomo

onesto, ritorniamo a coloro che su questa arte hanno una opinione migliore.

Ora alcuni hanno creduto che la retorica fosse la medesima cosa che la

politica: Cicerone la chiama una parte della scienza civile. Ora la scienza

civile equivale alla sapienza. Altri la chiamano anche una parte della

filosofia, tra costoro c’è Isocrate. Infatti, non solo abbraccia tutte le virtù

dell’oratore, ma comprende anche i costumi dell’oratore, non essendoci altro

che l’uomo onesto che possa parlare bene. […] La retorica è la scienza del

ben parlare, dal momento che, quando si è trovata la cosa migliore, chi

cerca altro vuole trovare cosa peggiore. Approvata questa definizione, è chiaro

anche quale sia il suo fine o quale sia il suo sommo ed ultimo obiettivo, che è

detto τέλος, al quale tutta l’arte tende. Infatti se essa è la scienza del

parlare bene, il suo fine e il suo supremo obiettivo è il parlar bene.”

L’uso

disonesto della retorica (I)

“Segue la questione se la

retorica sia utile. Infatti alcuni

sogliono scagliarsi con furia contro di essa e, quel che è più indegno, per

accusare l’eloquenza adoperano le forze dell’eloquenza. L’eloquenza sarebbe

quella che sottrae alle pene gli scellerati e coi suoi artifici fa condannare

talvolta gli onesti, porta al peggio ogni deliberazione e suscita non solo

torbidi e sedizioni popolari, ma anche guerre implacabili quando riesce a

sostenere le menzogne contro la verità. In questo modo, per la verità, né

saranno utili i comandanti di eserciti, né i magistrati, né la medicina, né

infine la stessa sapienza. Infatti non furono utili il capitano Flaminio e i

magistrati Gracchi, Saturnino, Glaucia; nelle medicine sono stati trovati

veleni e in quelli che usano male del nome di filosofi sono state scoperte

talvolta gravissime infamie. Non tocchiamo i cibi, spesso causarono infermità;

non entriamo mai nelle case, talvolta crollano sopra a coloro che vi abitano.

Non si fabbrichi spada per il soldato, l’assassino può valersi della medesima

arma.”

L’uso

disonesto della retorica (II)

“Per parte mia, ritengo che né i fondatori di

città sarebbero giunti diversamente a far sì che quella moltitudine di genti

vagabonde si unissero a formare dei popoli se non l’avessero convinta con una

sapiente arte oratoria; né i legislatori avrebbero ottenuto, senza una

eloquenza straordinaria, che gli uomini da soli si sottomettessero al giogo

delle leggi. Anzi, gli stessi precetti della morale, anche se per natura sono

onesti, hanno più forza a formare le menti quando un discorso splendido

illumina la bellezza degli argomenti. Perciò, anche se le armi dell’eloquenza

valgono in un senso e nell’altro opposto, tuttavia non è giusto ritenere cosa

cattiva ciò di cui si può fare buon uso.”

Dire

il falso in buona fede?

“Accusano la retorica anche di far uso di

difetti, cose che nessuna arte fa; perché essa dice il falso e muove le

passioni. Di queste due cose nessuna è turpe, quando muove da buone ragioni e

perciò non è un difetto. Infatti dire il falso talvolta è concesso anche al

sapiente e, se non si potrà indurre il giudice all’equità non diversamente

che col muovere le passioni, l’oratore dovrà necessariamente muoverle. Infatti,

ignoranti sono quelli che giudicano e spesso bisogna ingannarli proprio per

impedire loro di sbagliare. Perché se mi dessero giudici saggi, assemblee e

concili di saggi, se nessun potere avesse l’invidia, né il favore, né i

preconcetti ed i falsi testimoni, poco posto vi avrebbe l’eloquenza e

servirebbe solo a dilettare. Se invece gli animi degli ascoltatori sono

volubili e la verità è impedita da tanti ostacoli, si deve combattere con

l’artificio ed i mezzi che possono giovare. Infatti chi ha smarrito il

cammino diritto non può esservi ricondotto se non con un altro giro.”

Tacito

e il Dialogus de oratoribus

Nell’opera si confrontano

differenti punti di vista sull’oratoria ai tempi del principato:

1)

chi la ritiene superiore a quella degli antichi (> Apro)

2) chi ne lamenta la degenerazione (> Messalla e Materno).

Ma tra Messalla e Materno emerge

un contrasto sulle cause di tale degenerazione (contrasto che rispecchia

presumibilmente i dibattiti in corso al tempo di Tacito, allievo a sua volta di

Quintiliano insieme a Plinio il Giovane).

>

Messalla attribuisce le cause della decadenza dell’oratoria alla

corruzione dei costumi e all’impreparazione culturale dei nuovi oratori

>

Materno attribuisce le cause della decadenza dell’oratoria alla perdita

della libertà da parte dello stato, o meglio, alla raggiunta pacificazione di

quest’ultimo

Tacito

non vuole proporre soluzioni come fa invece Quintiliano: accetta l’esistenza

del principato come minore dei mali, e si limita ad analizzare storicamente la

situazione

L’impreparazione

dei nuovi oratori

Parla Messalla:

“Non mi si venga a dire che basta avere di

volta in volta delle semplici e generali informazioni sull’argomento. Grande è

la differenza tra l’usare ciò che è nostro e ciò che invece ci viene dato in

prestito, tra il possedere i concetti che si espongono e il prenderli invece da

altri; ed inoltre una cultura vasta è di ornamento in altre circostanze. E di

questo non solo la persona colta ed esperta, ma anche il popolo si accorge, e

con le sue lodi riconosce che colui che parla ha seriamente studiato, conosce

tutte le forme dell’eloquenza ed è insomma un vero oratore; quale anch’io

affermo che non possa esistere né mai essere esistito, se non scende nel foro

armato di tutte le scienze, come un combattente in campo, fornito di tutte le

armi. Gli avvocati dei nostri tempi tengono invece in così poco conto tutto

questo che nelle loro arringhe si scoprono i vergognosi difetti del linguaggio

volgare; ignorano le leggi, non conoscono le deliberazioni del senato, e perciò

si prendono gioco del diritto civile, hanno un profondo terrore per lo studio

della filosofia e i precetti dei filosofi.”

Oratoria

e democrazia

Parla Materno:

“In verità le continue adunanze, il diritto di

assalire i cittadini più potenti e il vanto che derivava dalle grandi

inimicizie – perché moltissimi oratori non risparmiavano neppure Scipione,

Silla o Pompeo, ed eccitati dall’astio nell’attaccare uomini tanto importanti

non rifuggivano dai modi più istrionici e volgari – quanto ardore suscitavano

negli ingegni, quale fiamma infondevano all’eloquenza! Non stiamo parlando di

un’arte oziosa e quieta, che ami l’onestà e la moderazione: la grande, sublime

eloquenza è alunna della licenza, che gli stolti chiamavano libertà, compagna

dei tumulti, incitatrice del popolo sfrenato, incapace di rispetto ed

obbedienza, fiera, tracotante e temeraria, quale non può allignare negli Stati

ben ordinati. Quali oratori ebbe mai Sparta, quali Creta? Ma quelle città

avevano disciplina e leggi quanto mai severe. Neppure tra i Macedoni, i

Persiani o altri popoli retti da governi stabili troviamo traccia di eloquenza.

Qualche oratore ebbe Rodi, moltissimi Atene, dove tutto poteva il popolo, tutto

gli ignoranti, tutto, per così dire, tutti. Anche la nostra città, finché vagò

sperduta e si lacerò nelle discordie e nelle lotte di parte, finché non ci

furono pace nel foro, concordia nel senato, moderazione nei tribunali, rispetto

verso i magistrati e limiti al loro potere, ebbe indubbiamente una eloquenza

più vigorosa, allo stesso modo che un campo non coltivato produce talvolta erbe

più rigogliose.

Tacito

e Cicerone

Tacito utilizza esattamente la

medesima espressione di Cicerone in De oratore 1, 30 ma traendone

conclusioni opposte: per Cicerone l’oratoria non può che svilupparsi

nella repubblica, perché essa è l’unico ordinamento in cui la libertà

d’espressione, il pluralismo, la possibilità di incidere concretamente sul

corso degli eventi siano oggettivamente garantiti; Tacito sostiene

invece che l’oratoria sia strettamente connessa all’ordinamento repubblicano

perché quest’ultimo si configura come una situazione di disordine e licenza, in

cui è lecito dire tutto e il contrario di tutto, perseguendo il proprio

interesse particolare, senza incorrere in alcuna sanzione.

Il pluralismo: una questione

aperta

Fino a quale punto può essere

garantita piena libertà di espressione all’individuo (soprattutto a figure di

riferimento come, ai nostri giorni, gli intellettuali e i giornalisti), senza

che questo significhi legittimare ogni sorta di giudizio su qualunque materia,

cosa che rischierebbe di generare soltanto confusione e disinformazione?

Garantire il pluralismo significa permettere anche che circolino notizie

manipolate scientemente, o si può concepire un qualche organo di controllo che

sottoponga a vaglio critico le diverse posizioni presentate, per evitare che,

soprattutto in una società massificata come la nostra in cui ogni notizia ha

immediata e vastissima risonanza, si faccia disinformazione più che

informazione? Ma entro quali limiti, in tal caso, sarebbe autorizzabile la sua

azione, considerando il rischio che un’operazione come la censura può

comportare? Chi può realmente discernere le opinioni “giuste” da quelle

“sbagliate”?

E’ insomma da garantire più

strenuamente la libertà di informare o il diritto di essere informati? E le due

cose sono davvero inconciliabili?