![]()

La nascita di Roma

Un

giorno, su di un piccolo colle del Lazio che poi fu chiamato Palatino, un

gruppo di pastori fondò, secondo il rito etrusco, una piccola città. Già da

molti anni, fin da prima che giungessero gli Etruschi, questo popolo di

pastori, si erano stabiliti lì, in capanne disperse tra i cocuzzoli del

Palatino e, fino ad allora, erano vissuti ognuno per conto proprio, in gruppi

di poche famiglie imparentate fra loro, conducendo al pascolo le greggi e senza

preoccuparsi di darsi un ordine e una legge. Il luogo non era particolarmente

allettante: il grande fiume che scorreva ai piedi del colle, il Tevere, era

scuro di fango e le sue acque penetravano e ristagnavano nella vallata formando

paludi e acquitrini che di sera esalavano odori acuti. Tutt'intorno si

stendevano colli radi di alberi, silenziosi e austeri. Ma gli antichi amavano

abitare vicino alle acque, e quei luoghi, se non altro, erano poco ricercati e

permettevano una vita tranquilla. Infine, quei pastori avevano sentito il

bisogno di riunirsi, di non essere più dei poveri diavoli abbandonati a se

stessi e di creare un piccolo nucleo cittadino, come già avevano fatto altri

pastori del Lazio, i quali avevano creato piccole città e vivevano in buon

accordo fra loro. In questo periodo gli Etruschi erano giunti da poco in

Italia, forse da qualche decina d'anni. Siamo infatti verso la fine dell'VIII

secolo prima di Cristo. Ma i loro costumi si erano già diffusi fra le genti

della Toscana e del Lazio. Per questo i fondatori del nuovo villaggio dovettero

seguire più o meno il rito etrusco. Quel villaggio era Roma.

Roma prospera

Passa

il tempo. Gli abitanti di Roma vissero a lungo nella loro semplicità originaria

dedicandosi all'agricoltura e alla pastorizia. Poi trovarono una nuova fonte di

guadagno. Il fiume Tevere, che scorreva tortuoso lambendo il Palatino, sfociava

nel mare, non molto lontano dalla città. E là, presso la foce, le acque marine

si infiltravano nella pianura allagandola per vasti tratti. Sotto il sole,

quelle acque evaporavano lasciando sul fondo un bianco strato di sale, e il

sale era ricercato da tutte le cittadine del Lazio. I Romani pensarono di

andare a raccoglierlo e di farne commercio. Piccole carovane si diressero verso

le saline naturali della foce del Tevere e tornarono cariche di sacchi di sale

portati a spalla o messi sul dorso di asini e muli. Quel sale venne facilmente

smerciato in tutti i paesi del Lazio, anche a nord e ad oriente, presso altri

popoli non latini. Il borgo eretto sul colle Palatino cominciò così a

prosperare. Ma era una ricchezza modesta. In quei tempi, circa 650 anni prima

di Cristo , Roma era davvero un misero borgo, le sue abitazioni dovevano essere

in gran parte capanne rotonde formate da una palizzata sormontata da un alto

tetto di stoppie a cupola. Le più ricche erano probabilmente di tipo etrusco,

con fondamenta in muratura e l'edificio vero e proprio di legno.

Non

vi erano mura a difesa della città, ma solo una cinta sacra delimitata da bassi

muretti di pietra, il "pomerio", e su quella fascia di terra non era

permesso passare 1'aratro né far sorgere edifici. Questa cinta però si andava

via via allargando. Dopo breve tempo non delimitava più solo il Palatino ma si

estendeva verso nord-ovest, abbracciando anche un'altro colle, il Capitolino. E

poiché continuavano ad arrivare nuove genti, si poteva essere sicuri che si

sarebbe estesa ancora.

Esistenza Patriarcale

La

vita era quanto mai semplice. A capo della città c'era un re che non sdegnava

di andare a verificare personalmente se i suoi pastori curavano le greggi e le

mandrie e se i campi erano ben coltivati. All'occorrenza guidava lui stesso

l'aratro e, al tempo della raccolta, impugnava la falce al pari dei suoi

contadini. Gli anziani capi delle famiglie più antiche formavano il suo

consiglio, il cosiddetto consiglio dei vecchi, o senato (dal latino senex = anziano). Quando bisognava

prendere qualche decisione importante, i consiglieri si riunivano

nell'abitazione del re tornando dai campi. La figura paterna era molto

importante; tanto che anche oggi si usa la parola senatore (padre per gli antichi latini) per

indicare un'importante personaggio politico. Quando poi altre genti

sopravvennero, le antiche famiglie, per distinguersi da quei nuovi venuti, si

chiamarono "patrizie", ossia famiglie dei padri, discendenti dai

fondatori della città. E solo i patrizi potevano considerarsi veri cittadini di

Roma.

Divinità primitive e familiari

Gli

Etruschi avevano insegnato ai romani, più o meno direttamente, riti e culti

minuziosi. Questi ultimi, li accolsero ma, con la loro naturale serietà,

diedero a quei riti una maggiore importanza, un più profondo significato

religioso, e, soprattutto, un diverso carattere. Il fuoco purificatore ,che

ardeva sugli altari etruschi divenne, per i Romani, il simbolo di un focolare

familiare che era stato acceso da un antico padre fondatore della famiglia, e

che i discendenti dovevano mantenere acceso in eterno: fu insomma il simbolo di

un'autorità paterna. Vi erano poi le divinità tipicamente familiari, quelle più

amate dall'antico popolo romano: i Lari e i Penati, spiriti tutelari del

podere, della casa, della dispensa; "Vesta" la dea del focolare

domestico; piccole divinità agresti, custodi dei campi, espressione del

germoglio, della fioritura e della fruttificazione, rappresentate talora da un

semplice palo nel mezzo di un campo. Così nelle case di legno, e addirittura

nelle capanne di stoppie, si formava un profondo culto della famiglia e

diveniva la base delle leggi che governavano la città. Leggi tutte affidate

alla memoria degli anziani padri, siccome in questo periodo i Romani non

conoscevano ancora la scrittura.

I "pater familias"

Sotto

la severa direzione del padre di famiglia (in latino pater familias) la vita, nelle abitazioni, si svolge regolare e metodica.

Alla mattina ci si alza presto, le donne riordinano la casa e si dedicano al

loro tradizionale lavoro: filare e tessere; gli uomini vanno nei campi, a

sorvegliare i contadini e a lavorare loro stessi. Nei giorni di mercato è il

padre di famiglia che porta nel fangoso foro boario (la piazza del mercato dei

buoi) il bestiame destinato alla vendita, e fa gli acquisti necessari. I suoi

figli lo aiutano come fedeli servitori, perché il volere del padre è la prima

legge della casa. Anche se sono adulti e sposati, continuano a obbedirgli,

vivono nella sua casa con la loro moglie e i loro figli; solo alla sua morte

potranno considerarsi indipendenti. Fino a quel momento rimarranno al pari

della loro madre, membri secondari di una famiglia che obbedisce ciecamente ad

un unico capo. Il padre di famiglia inoltre, giudica, condanna e castiga. Un

figlio riottoso può essere mandato per mesi e anni a lavorare nei campi, con i

più umili servi, può essere venduto schiavo, può infine essere ucciso senza che

nessuna autorità intervenga a modificare quel che il padre ha deciso.

Le famiglie etrusche

Ma,

per avere un'idea più completa della vita a Roma in questo primo periodo, nel

quale la città è governata dai re, portiamoci più avanti nel tempo, circa 550

anni prima di Cristo, quando Roma diventa ormai una vera città con una

posizione preminente tra tutte le città del Lazio, le città latine. In quest'

epoca gli Etruschi si sono accorti che un popolo intraprendente e attivo sta

cercando di farsi strada e sono intervenuti per tagliargli la via. Essi

esercitano ormai una supremazia su tutto il territorio che si estende dall'Arno

(in Toscana) al Sele, (in Campania) e non sono disposti a permettere che in

questa zona si presentino dei concorrenti. A Roma, infatti, si è stabilita una

dinastia etrusca, quella della potente famiglia dei Tarquini, la quale domina

l'intera città. La tradizione parla di due re, Lucio Tarquinio Prisco (616-578

a.C.) quinto re di Roma, e Tarquinio il Superbo (534-510 a.C.) che sarebbe

stato l'ultimo dei sette re. Con ogni probabilità i re etruschi furono più di

due e ressero la città per buona parte del VI secolo, il periodo più felice

della storia etrusca. Ma a Roma la civiltà etrusca non ha potuto imporsi in

modo totale, perché i sovrani etruschi hanno avuto a che fare con un popolo

rude e ostinato, dotato di una forte personalità, legato alle proprie

tradizioni familiari, ,che non si è lasciato mai assoggettare completamente e

che, alla prima occasione saprà sottrarsi alla loro autorità. I vecchi capi

delle antiche famiglie continuano a formare il consiglio regio perché sono

troppo potenti per essere eliminati, mentre il patriziato romano tiene testa

alle nobili famiglie etrusche che cercano inutilmente di primeggiare nella

città. I Tarquini, evidentemente, sono giunti al potere solo accordandosi con

le famiglie patrizie di Roma, facendo concessioni e rinunciando ad un dominio

assoluto.

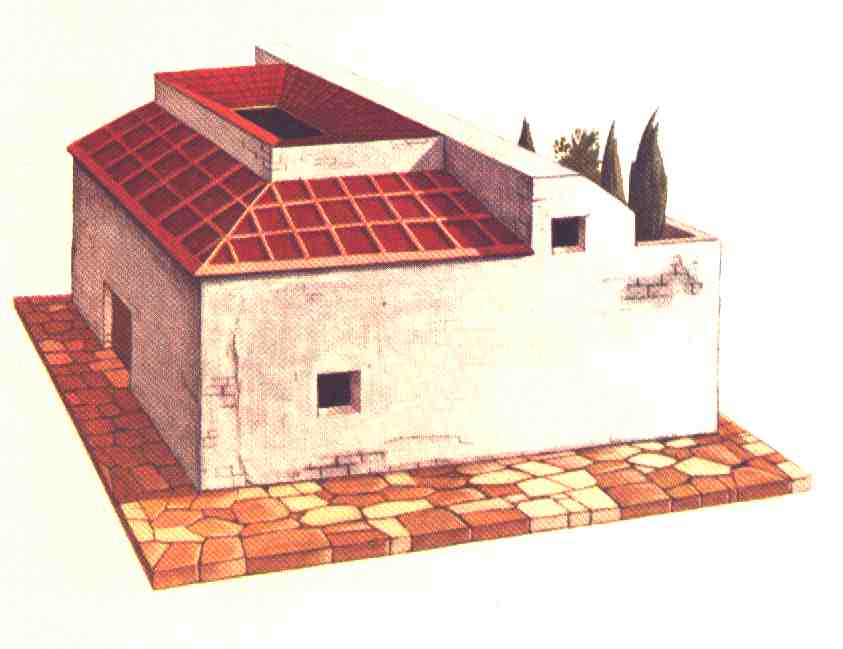

Le prime case romane

Tuttavia la solida organizzazione etrusca ha fatto fare alla città notevoli

progressi. Gli acquitrini che si stendevano ai piedi del Palatino sono stati

prosciugati e adesso al loro posto, c'è una grande piazza, quella che resterà

sempre la piazza cittadina per eccellenza, il Foro

romano. Le capanne sono scomparse e prevale ormai un tipo di abitazione

in muratura che si è diffuso un po' per tutta la Penisola. Questa casa è

costituita da un atrio coperto dal tetto solo tutt'in giro, con una apertura

nel centro che dà aria e luce. Da là, quando piove, l'acqua cade nel cortile ed

è raccolta da una vasca. Lungo le pareti dell'atrio si allineano stanze

generalmente piccole, illuminate solo dalla porta o da finestrelle quadrate.

Queste fungono da magazzini, da stanze per gli schiavi o per gli ospiti. Nella

parte posteriore della casa vi è invece l'appartamento del padrone, un'ampia

sala per i banchetti pubblici, un giardino e un piccolo sacrario dedicato alle

divinità famigliari

Una città silenziosa

La

città si è ingrandita. Una cinta di mura la circonda e comprende oltre al

Palatino, altri colli: il Capitolino, il Quirinale, il Viminale, l'Esquilino e

il Celio. Ma non è divenuta certo fastosa: le vie sono strette, irregolari e

sudicie come tutte le vie delle città antiche, difficilmente vi potrebbe

passare un carro. Le facciate delle case, di pietra grigia o di mattoni senza

intonaco con le loro rade finestrelle quadrate chiuse da telai su cui è tesa

una sottile pelle di pecora, formano uno scenario piuttosto triste. La piazza

principale è il Foro, col suo pavimento di terra battuta e ciuffi d'erba,

intorno ci sono case basse, qualche modesto tempio e, da un lato si trova il

severo e nudo salone che accoglie il senato ad ogni consiglio. La piazza non

sembra affatto lussuosa, bensì sembra piuttosto il mercato deserto di un

piccolo paese che un centro cittadino. Ma quel che soprattutto stupisce il visitatore

è il silenzio che domina quasi dappertutto. Roma è una città agricola dove la

maggior parte degli uomini lavora nelle campagne. Non vi sono praticamente

botteghe perché tutto si produce in casa. Le donne escono solo raramente. Così

che le vie sono quasi vuote. Passa a tratti qualche schiavo con la sua corta

tunica di cuoio e qualche pastore che attraversa la città con un piccolo

gregge. Solo nel Foro si vedono alcuni gruppi, ma quasi non si sentono voci:

sono patrizi ,che si raccolgono a discutere di problemi cittadini .

Patrizi e clienti

Il

costume dei Patrizi è di una semplicità estrema: si tratta di un drappo

rettangolare di lana appena imbiancata che, gettato sulla spalla sinistra,

avvolge il corpo passando sotto l'ascella destra e cade poi nuovamente sopra la

spalla sinistra. E' questa la forma più antica e semplice della toga romana. Con il solo braccio destro libero e il

sinistro coperto e occupato a trattenere i 1embi dell'abito, il Romano ha

necessariamente un atteggiamento rigido e solenne. Sotto la toga non porta

altro che un panno di lino attorno alle reni. Accanto a quei gruppi di severi

patrizi, si possono vedere persone più modeste, non tanto per il modo di

vestire, quanto per l'atteggiamento. Alcuni sono rannicchiati a terra, altri

seduti su di un sasso o su qualche gradino, e sembra che aspettino di essere

chiamati per compiere qualche incarico o qualche servigio. Sono i

"clienti", ossia schiavi liberati o gente venuta da fuori, che, pur

non essendo in condizioni di servitù non hanno diritti cittadini e vivono sotto

la protezione di un patrono patrizio. Ogni mattina si recano alla sua casa e

attendono nell'atrio che il padrone si mostri, appena lo vedono gli vanno

incontro portando la sua mano alla bocca (in latino ad orem, da cui "adorare") in segno di rispettoso saluto

e si mettono poi ai suoi ordini. Lo seguono dovunque vada, lo applaudono se

parla in pubblico, eseguono tutti i servizi che lui richiede, in compenso sono

protetti da lui e molto spesso ricevono da lui un cestino pieno di cibo.

Raggruppati presso il circolo dei loro patroni, questi poveri diavoli parlano

poco e a bassa voce per rispetto. Così anche nella grande piazza regna un

silenzio appena interrotto da qualche parola detta a voce più alta ogni tanto.

Il quartiere plebeo

Se

invece ci portiamo su di un colle che rimane ancora fuori della città,

l'Aventino, ci si presenta tutt'altro spettacolo. Si ritrovano le antiche

capanne accanto a qualche piccola casa in muratura, la gente passa numerosa per

le vie sudicie e tetre, si sente dappertutto un vocio confuso mentre ragazzi

nudi corrono e gridano giocando o litigando. Vi sono piccoli mercanti seduti

per terra con povere merci , attorno donne che contrattano, artigiani che

lavorano all'aperto unendo alle voci alte il rumore dei loro attrezzi. Siamo

nel quartiere dei "plebei" ossia di coloro, che sono arrivati a poco

a poco nella città dai paesi vicini e, pur essendo stati accolti, non sono

divenuti veri cittadini romani, non hanno diritti, non possono ricoprire cariche

né arruolarsi nell'esercito. Per partecipare più da vicino alla vita cittadina

dovrebbero cercarsi un patrono e divenire clienti; e molti di loro lo sono

infatti diventati. Ma non mancano coloro che preferiscono una sistemazione più

misera ma indipendente e vivono di ripieghi, esercitando piccoli commerci o

piccoli artigianati. Alcuni di loro sono riusciti in questo modo a raggiungere

una certa agiatezza. Possiedono greggi e se ne servono, più che per trarne lana

e carne come i patrizi, per trafficare e fare scambi vantaggiosi. Questo perché

nel periodo regio, Roma non possiede ancora la moneta (che i Greci hanno da

circa un secolo) e il bestiame minuto (in latino pecus, da cui viene l'italiano "pecunia", denaro) serve

comunemente per i pagamenti.

Due città

Questa

era la città di Roma nel periodo dei sette re. Sono quasi due città distinte:

da un lato la città patrizia, diretta

sostanzialmente dai padri di famiglia sotto la guida di un re padre che si

consiglia con i padri più anziani e onorati, il senato. Dall'altra la città plebea. Quella patrizia vive secondo antiche

tradizioni rigorosamente rispettate, è austera, taciturna, solenne nella sua

semplicità, minuziosamente organizzata. Le famiglie imparentate fra loro

costituiscono una gens; le

"genti" si raggruppano in alleanze formando delle "curie";

le curie si raggruppano infine in tre grandi "tribù". Secondo la

tradizione, i fondatori dell'antica Roma provenivano infatti da tre popoli : i

Latini, i Sabini, e gli Etruschi. La città plebea vive invece senza tradizioni

e con scarse regole, si guadagna l'esistenza giorno per giorno, è chiassosa,

avventurosa, pronta a sfruttare qualunque occasione. Gli abitanti della città

patrizia rivelano nel nome la loro origine: dopo un "prenome" loro

proprio, portano il "nome" della gente cui appartengono appena

modificato dalla terminazione nobile in ius

e vi aggiungono il "cognome" della loro famiglia. I plebei si

accontentano di un nome qualsiasi o, tutt'al più, vi pongono un prenome. I

patrizi, infine, prendono parte alla vita pubblica: il re, infatti, non ha

potere assoluto, le sue decisioni devono essere approvate dal popolo di Roma,

cioè dai patrizi, riuniti per curie nei cosiddetti comizi curiati. I plebei,

invece devono accettare le decisioni prese dai patrizi e obbedire alle loro

leggi senza avere alcun diritto. In una città così profondamente divisa era

inevitabile che, col tempo, sorgessero discordie. I plebei non potevano restare

a lungo nella loro condizione di inferiorità, le due classi dovevano

necessariamente fondersi. I patrizi avrebbero finito col fare partecipare i

plebei alle loro tradizioni, al loro orgoglio di cittadini romani, ai loro

diritti; e i plebei avrebbero comunicato ai patrizi il loro spirito di

iniziativa e di avventura, la loro vitalità. In conseguenza di questa fusione

il costume romano cambierà notevolmente, soprattutto quando il dominio etrusco

si sarà indebolito, i re etruschi saranno banditi dalla città e Roma si

trasformerà in Repubblica, fatti indubbiamente storici, ma che si presentano,

come tutto quanto accadeva in quelle epoche, avvolti in un'aura di leggenda.