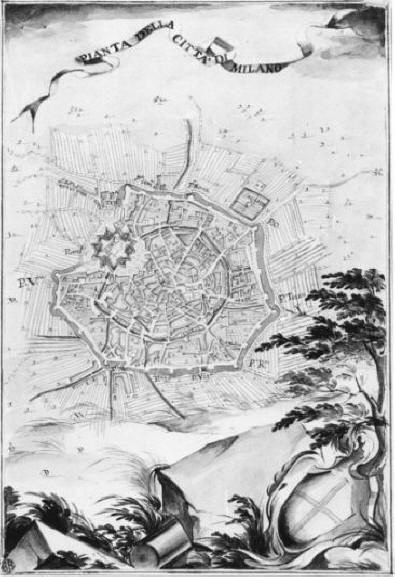

Quando Renzo arriva a Milano, uno dei primi edifici che scorge è il Lazzaretto; se non fosse per il ruolo che questo complesso svolge all'interno del romanzo manzoniano, ben pochi sarebbero al corrente della sua esistenza. E ancora meno persone, anche milanesi, potrebbero dire di averlo visitato. In effetti, ciò che rimane è un tratto di una ventina di metri, ben poco in confronto al perimetro di più di un chilometro che esso aveva in origine; è però una preziosa testimonianza di una pezzo di storia milanese, purtroppo spesso trascurato.

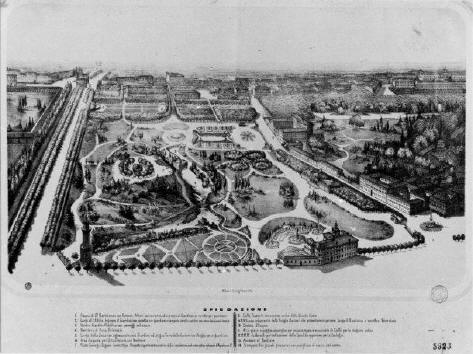

Crediamo dunque che chiunque, per semplice curiosità sul proprio passato o per avere nuove e inedite informazioni su uno dei luoghi più squallidi ed emblematici del romanzo del Manzoni, possa nutrire un certo interesse per l'argomento. Prima di cominciare, ringraziamo la Sig.ra Nicoletta Lamarina, che, dandoci accesso ad una sezione della sua tesi di laurea, stesa nel 1981 per il Politecnico di Milano sotto la supervisione dell'Arch. Boriani, ci ha permesso di attingere preziose informazioni, già ottimamente articolate, oltre che un ricco corredo iconografico di stampe e dagherrotipi di fine '800; ma ora, immergetevi con noi nel passato della nostra città!

STORIA DEL LAZZARETTO DI MILANO (1488 – 1881)

Nel corso del XIV e del XV secolo numerose epidemie di peste colpirono la città di Milano, che provvide ad approntare diversi ricoveri, solo provvisoriamente destinati allo scopo e che, quindi, non erano sufficientemente e adeguatamente attrezzati.

Questo stato di cose durò fino alla metà del XV secolo: nel 1488, infatti, la Repubblica Ambrosiana, al momento della sua proclamazione, fece dono all’Ospedale Maggiore di Milano del Castello di Cusago (già destinato ad asilo dei poveri e a ricovero degli infetti durante le epidemie) e del bosco circostante, affidando così all’Amministrazione ospedaliera la prevenzione e la cura della peste. Nella stessa occasione vennero fissati altri ricoveri per gli appestati: uno presso Porta Giovia, uno presso S. Barnaba, uno alla “Montagna” (dove poi sarebbe sorto l’Ospedale Maggiore, oggi sede dell’Università degli Studi di Milano), uno in S. Gregorio e uno verso Crescenzago.

Quest’ultimo ricovero, in particolare, era però considerato poco adatto allo scopo cui era destinato, perché si trovava troppo lontano da Milano, collegato ad essa con strade in pessime condizioni, in una zona battuta da venti freddi; era poi poco sorvegliato, quindi era alto il rischio di fuga degli appestati. Tutti questi ricoveri, comunque, si dimostrarono insufficienti e inadatti ad accogliere i malati di peste, per cui i Milanesi si rivolsero al Papa, supplicandolo di occuparsi della costruzione di un lazzaretto, come già ne esistevano in altre città. Il Papa concesse dei terreni, già di proprietà del Convento di S. Maria, nella zona di Crescenzago, suggerendo di trasportare i malati con barche, utilizzando per la navigazione i canali che collegavano il piccolo comune con Milano; promise poi delle indulgenze a chi avesse contribuito alla costruzione di questo ricovero.

Fu in questa occasione che il notaio Lazzaro Cairati presentò al Duca Galeazzo Maria Sforza il progetto di un lazzaretto, nel quale dimostrava, per l’epoca, una buona conoscenza delle norme di igiene preventiva. La costruzione era formata da 200 stanzette disposte in quadrato; sul lato dove si apriva l’ingresso c’erano le stanze destinate al personale sanitario e i negozi. Nell’ampia corte sarebbero dovuti sorgere due edifici, separati fra di loro e dal resto del lazzaretto da fossati pieni d’acqua, così da impedire il passaggio dei malati da un settore all’altro; uno degli edifici era destinato ai sospetti, l’altro ai convalescenti. Il progetto prevedeva anche la costruzione di una chiesa e di un cimitero.

Le stanze in muratura costituivano una novità; in precedenza, infatti, i malati venivano ricoverati in capanne di legno, dove venivano lasciate ampie fessure fra un’asse e l’altra, per permettere la necessaria ventilazione. I venti freddi che soffiavano a Crescenzago sconsigliavano tuttavia di costruire ancora questo tipo di ricovero. Nel progetto del Cairati la ventilazione delle stanze sarebbe stata garantita da due finestre aperte sulle due pareti libere opposte. Il pavimento della stanza doveva poi essere in pendenza verso il muro esterno, nel quale si aprivano gli scarichi che facevano defluire verso il fossato che circondava l’edificio l’acqua usata per lavare le camere; nel fossato scaricavano anche le latrine. Il progetto dimostrava come la disposizione interna delle stanze fosse concepita per effettuare la disinfezione e la pulizia degli ambienti in modo rapido e agevole.

L’assenza di una vera epidemia e una certa mancanza di fondi da destinare a questo nuovo ospedale (risale infatti allo stesso periodo la costruzione degli Ospedali riuniti) non permisero l’attuazione di questo progetto.

Così anche la decisione relativa alla collocazione del lazzaretto rimase in sospeso.

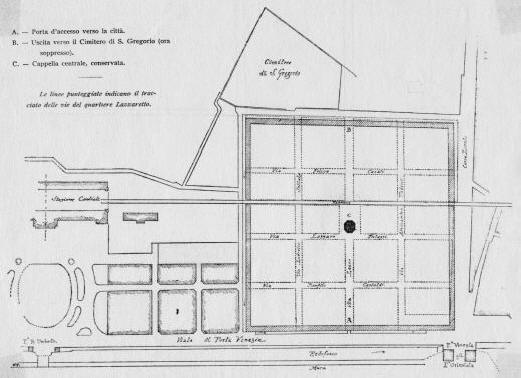

Finalmente, nel 1488, alla morte

del Conte Galeotto Bevilacqua, l’Ospedale ricevette in eredità 6.000 ducati da

destinare alla costruzione di un ricovero per appestati “in loco et terreno

Sancti Gregorii”. Vi fu chi si oppose a questa collocazione, perché temeva che

il Redefossi, che passava in quella zona, potesse trasportare il contagio in

altre zone di Milano. Fu quindi costituito un collegio di medici che, dopo aver

studiato la situazione, si pronunciò in favore della costruzione del lazzaretto

in San Gregorio. Inoltre l’architetto Lazzaro Palazzi, chiamato a stendere il

progetto, sistemò i fossati dell’erigendo lazzaretto in modo che, pur ricevendo

le acque del Redefossi, non scaricasse quelle sporche direttamente nel canale. Per quanto riguarda la

costruzione, il Palazzi riprese solo in parte il progetto del Cairati: il

lazzaretto del Palazzi era un quadrilatero di forma quasi quadrata, di circa 375

metri di lato, circondato su tre lati da portici, sui quali si affacciavano 288

celle. Sui due lati porticati opposti si aprivano due portoni, uno dei quali,

quello verso nord, dava sul cimitero di S. Gregorio (il foppone), creato per

accogliere i morti di peste.

Finalmente, nel 1488, alla morte

del Conte Galeotto Bevilacqua, l’Ospedale ricevette in eredità 6.000 ducati da

destinare alla costruzione di un ricovero per appestati “in loco et terreno

Sancti Gregorii”. Vi fu chi si oppose a questa collocazione, perché temeva che

il Redefossi, che passava in quella zona, potesse trasportare il contagio in

altre zone di Milano. Fu quindi costituito un collegio di medici che, dopo aver

studiato la situazione, si pronunciò in favore della costruzione del lazzaretto

in San Gregorio. Inoltre l’architetto Lazzaro Palazzi, chiamato a stendere il

progetto, sistemò i fossati dell’erigendo lazzaretto in modo che, pur ricevendo

le acque del Redefossi, non scaricasse quelle sporche direttamente nel canale. Per quanto riguarda la

costruzione, il Palazzi riprese solo in parte il progetto del Cairati: il

lazzaretto del Palazzi era un quadrilatero di forma quasi quadrata, di circa 375

metri di lato, circondato su tre lati da portici, sui quali si affacciavano 288

celle. Sui due lati porticati opposti si aprivano due portoni, uno dei quali,

quello verso nord, dava sul cimitero di S. Gregorio (il foppone), creato per

accogliere i morti di peste.

Era prevista la suddivisione del

Lazzaretto in quattro settori: uno per i sospetti, uno per gli appestati, uno

per i convalescenti e uno per il personale medico. Era però una suddivisione

solo nominale, perché, in realtà, non esistevano barriere fisiche che

impedissero il passaggio da un settore all’altro.

Era prevista la suddivisione del

Lazzaretto in quattro settori: uno per i sospetti, uno per gli appestati, uno

per i convalescenti e uno per il personale medico. Era però una suddivisione

solo nominale, perché, in realtà, non esistevano barriere fisiche che

impedissero il passaggio da un settore all’altro.

Le celle, tutte di forma quadrata, escluse quelle d’angolo, avevano i lati di 4,75 metri e il soffitto era a volta; erano chiuse da una grossa porta, dotata di spioncino protetto da una grata e munita di un catenaccio sul lato esterno; di notte un guardiano provvedeva a chiudere tutte le celle, per evitare le fughe. Sul muro opposto alla porta si aprivano la finestra, chiusa da un’inferriata, e lo scarico di acqua e rifiuti. In ogni stanza c’erano poi un camino e una nicchia, dove riporre oggetti e abiti. Il letto, in legno, era simile a una barella ed era sollevato da terra; il pavimento, in cotto, era leggermente inclinato, come nel progetto del Cairati.

Tutt’intorno al lazzaretto correva un fossato pieno d’acqua, che serviva sia per separare l’edificio dalla zona circostante sia per gli scarichi delle acque reflue.

Al centro del quadrilatero sorgeva una chiesa: una cupola sorretta da colonne, aperta su tutti i lati in modo che fosse possibile assistere alla messa da ogni punto del lazzaretto.

Sembra che ai lavori di

costruzione del Lazzaretto di Milano abbia partecipato anche l’Amodeo, lo stesso

che, insieme al Solari, completò l’Ospedale Maggiore; questo spiega una certa

somiglianza del porticato del Lazzaretto con alcuni chiostri minori

dell’Ospedale, tanto che per anni si pensò che per il Lazzaretto fossero stati

usati gli stessi stampi utilizzati per le decorazioni in cotto dell’Ospedale.

Sembra che ai lavori di

costruzione del Lazzaretto di Milano abbia partecipato anche l’Amodeo, lo stesso

che, insieme al Solari, completò l’Ospedale Maggiore; questo spiega una certa

somiglianza del porticato del Lazzaretto con alcuni chiostri minori

dell’Ospedale, tanto che per anni si pensò che per il Lazzaretto fossero stati

usati gli stessi stampi utilizzati per le decorazioni in cotto dell’Ospedale.

I lavori di costruzione procedettero con una certa lentezza e vennero ulteriormente rallentati dalla morte del Palazzi, sostituito poi dall’Ingegner Bartolomeo Cozzi.

Nel 1513 il Lazzaretto, anche se non ancora completato, venne adibito per la prima volta al ricovero degli appestati; già allora, però, si dimostrò insufficiente, tanto che, nel 1524, si dovettero costruire diverse tettoie per accogliere i malati.

Alla fine del XVI secolo, cessata l’epidemia, il Lazzaretto fu utilizzato come ricovero per i poveri (e, del resto, questa destinazione “tempore sanitatis” era già stata prevista al tempo dell’edificazione). Il numero dei ricoverati crebbe ben oltre il limite previsto a causa della carestia, senza che nessuno considerasse il pericolo rappresentato dall’assembramento di così tante persone, in condizioni igieniche scarse e in uno spazio così limitato.

Nel 1629 il numero dei

ricoverati salì a 9.717; il provvedimento preso di dimettere in massa tutte

queste persone provocò il diffondersi della nuova epidemia di peste, portata da

chi si era infettato proprio nel Lazzaretto.

Nel 1629 il numero dei

ricoverati salì a 9.717; il provvedimento preso di dimettere in massa tutte

queste persone provocò il diffondersi della nuova epidemia di peste, portata da

chi si era infettato proprio nel Lazzaretto.

Ebbe così inizio la famosa peste del 1630 e in questa occasione il Lazzaretto (non ancora terminato!) accolse 16.210 appestati; altri ancora vennero ricoverati in varie zone di Milano. La stessa chiesa al centro del Lazzaretti (chiesa che S. Carlo fece poi demolire e ricostruire, da cui il nome popolare di S. Carlino al Lazzaretto) servì da ricovero per i malati. Fu questa l’ultima volta in cui il Lazzaretto venne destinato allo scopo per cui era stato costruito.

Da allora in avanti fu utilizzato in vari modi. Nel secolo seguente servì soprattutto a scopi militari: accolse i prigionieri francesi, fu usato come accampamento di Bavaresi e Alemanni, fu il ricovero delle guardie del corpo del Duca di Modena Francesco II. Nel 1780 vi si installo la Scuola di Veterinaria. Diciotto anni più tardi, l’Ospedale cercò di venderlo al Municipio, senza riuscirvi.

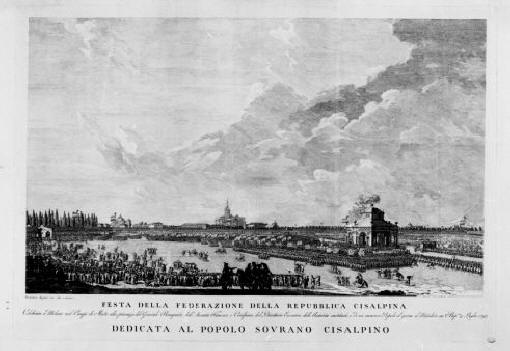

Nel 1797 fu espropriato dal

Governo Napoleonico della Lombardia e trasformato in Campo delle Federazione,

dove si svolsero i festeggiamenti della Repubblica Cisalpina; per permettere

l’ingresso delle truppe vennero demolite ventidue celle che, in seguito, furono ricostruite. Fino al 1812 servì nuovamente a

scopi militari; in quell’anno ne riprese il possesso l’Ospedale Maggiore, che

fece un secondo tentativo di vendita, ma l’asta andò deserta.

Fino al 1812 servì nuovamente a

scopi militari; in quell’anno ne riprese il possesso l’Ospedale Maggiore, che

fece un secondo tentativo di vendita, ma l’asta andò deserta.

Da quell’anno, fino alla vendita, fu destinato ad abitazione, soprattutto di immigrati appena arrivati a Milano.

Quando furono coperti i fossati sul Corso Loreto (l’attuale C.so Buenos Aires), vennero aperte numerose botteghe e vi si installarono piccole attività artigianali. Fra queste c’era anche la “Fabbrica del ghiaccio”: nelle notti d’inverno, il prato centrale veniva allagato e alla mattina si raccoglievano le lastre di ghiaccio, che venivano poi vendute in città, per conservare il cibo.

Il Lazzaretto diventò così un vero e proprio quartiere, densamente popolato, destinato a varie funzioni, il primo veramente importante fuori le mura spagnole.

Nessuno dei progetti di riutilizzo venne approvato dalla proprietà o dall’Amministrazione comunale, anche perché il Lazzaretto costituiva per Milano un brutto ricordo, tanto da vedersi negare ogni valore artistico e monumentale. Persino la chiesetta, sconsacrata, venne destinata a deposito di letame.

Nel 1857 fu approvato il progetto del viadotto delle Ferrovie dell’Alta Italia che attraversava, dividendolo in due, il Lazzaretto. Questo avvenne senza che vi fossero grossi opposizioni a un uso che sviliva questo edificio storico.

Nel 1864 ci fu un nuovo tentativo di vendita, ma la somma offerta fu reputata troppo bassa e l’Ospedale rinunciò per il momento alla vendita. In questa occasione, aumentò gli affitti dei locali.

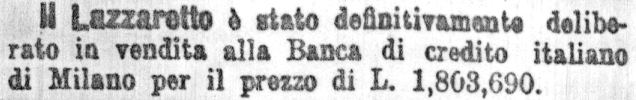

Nel 1881, infine, la Banca di Credito Italiano si offrì di acquistare il Lazzaretto per la somma di £ 1.803.690, con l’intento di demolirlo e di destinare l’area alla costruzione di un nuovo quartiere.

Il 28 aprile di quell’anno ebbe luogo l’asta, in cui la proprietà del Lazzaretto passava definitivamente alla Banca.

IL LAZZARETTO DALLA VENDITA A OGGI

Pochi mesi dopo l’acquisto, nel

settembre del 1881, la Banca di Credito Italiano inviò all’Amministrazione

Comunale una lettera, nella quale esponeva il progetto di massima per l’utilizzo

e la sistemazione dell’area del Lazzaretto: il progetto, che rispettava il Piano

generale approvato dal Comune di Milano nel 1876, prevedeva l’apertura di nuove

strade a maglia ortogonale e la costruzione di edifici di 5-6 piani, che

occupavano quasi completamente la superficie degli isolati (con una densità

valutata intorno ai 1.500-2.000 abitanti/ettaro), lasciando inedificate sole le

superficie minime fissate dal Regolamento Edilizio del 1876, allora in vigore.

Questo piano si coordinava con quello del quartiere ad occidente del Lazzaretto, detto “Contrada della Misericordia”, edificato pochi anni prima. A differenza di questo però, costituito da case basse, il progetto per l’area del Lazzaretto non rispettava la cosiddetta “Servitù del Resegone”, una norma che imponeva che gli edifici a nord della città non superasse l’altezza di 2-3 piani, così da lasciare libero il paesaggio (la vista del Resegone, appunto) visibile dai Bastioni.

La lettera della Banca all’Amministrazione Comunale conteneva anche la proposta di una Convenzione con il Comune.

L’uso delle convenzioni fra Comune e privati era molto diffuso: ogni convenzione stabiliva la lottizzazione e l'edificazione di grandi quartieri secondo progetti edilizi e urbanistici unitari, destinati a priori a ben definiti strati sociali. Ogni convenzione era amministrativamente a sé, per cui ognuno di questi quartieri aveva caratteristiche proprie di densità e volumetria.

Le case del Lazzaretto erano destinate a un ceto medio-basso, a piccoli commercianti e artigiani; solo le case sul Corso Loreto e parte di quelle sul Viale Vittorio Veneto e Via S. Gregorio erano destinate a ceti a reddito superiore, poiché si trovavano su assi commerciali di maggior passaggio (e, quindi, di maggior pregio).

Tutte le case della zona avevano, in ogni caso, una facciata e un aspetto esteriore decorosi, che spesso nascondevano (e nascondono) un interno povero e degradato.

Il 2 gennaio 1882, dopo una seduta piuttosto calma, durante la quale vennero espresse ben poche eccezioni e opposizioni al Piano, il Consiglio Comunale di Milano approvò all’unanimità il progetto per il nuovo quartiere, si incaricò di tutte le pratiche occorrenti per ottenere il Decreto di pubblica utilità e autorizzo la Giunta a stipulare un regolare contratto con la Banca.

In particolare in un momento della seduta, si dimostrò come il Comune si sottomettesse al volere e agli interessi dei privati, senza avere né l’intenzione né la forza di opporvisi: alla richiesta di alcuni Consiglieri di cercare di porre dei vincoli soprattutto riguardo l’altezza degli edifici, l’Assessore Cusani rispose: “… di fronte a una Società, che vuol cavare dalla sua proprietà il massimo profitto, non si sarebbe potuto insistere in quel senso, se non a patto di sottostare a sacrifici non lievi.”

Con la Convenzione si stabilì così che la Banca avrebbe ceduto gratuitamente al Comune le aree destinate alle strade (per la Via lecco si fissò una larghezza di 15 metri, per le altre di 12), che avrebbe provveduto alla sistemazione provvisoria (a ghiaia) e alla tombinatura delle medesime; avrebbe inoltre ceduto il piazzale introno alla chiesa e un tratto del Lazzaretto, che la Commissione Edile Municipale aveva imposto di conservare.

Il Comune acquistava invece le aree necessarie ad allargare le strade intorno al Lazzaretto e l’area occorrente a trasformare il piazzale fuori Porta Venezia (l’attuale Piazza Oberdan).

Nella stessa seduta del 2 gennaio 1882, si deliberò di vietare l’edificazione nel raggio di 200 metri intorno al Cimitero di S. Gregorio, ancora aperto e funzionante, così anche nella zona dove era previsto l’allargamento del viadotto ferroviario.

Il progetto venne approvato nel febbraio del 1882 dal Ministero dei Lavori Pubblici, il quale modificò, in seguito al ricorso dell’Amministrazione delle ferrovie dell’Alta Italia, la distanza minima fra gli edifici e le rotaie (portandolo a 6 metri, come prescriveva la legge), distanza che il progetto riduceva invece a 3 metri.

Nell’aprile del 1883 il Piano venne dichiarato di pubblica utilità dal Sindaco di Milano.

Nel frattempo, nel gennaio del 1883, il Consiglio Comunale si riunì per discutere l’offerta di £ 100.000 fatta dai proprietari del Lazzaretto per indurre il Comune ad approvare e rendere esecutiva la chiusura del Cimitero di S. Gregorio, che, com’è noto, impediva le costruzioni in una vasta zona all’interno dell'area del Lazzaretto. Il Consiglio deliberò la chiusura del Cimitero, ma rinviò ancora di qualche anno il permesso di costruire in quella zona.

Tuttavia, a partire dal momento in cui Il Ministero dei Lavori Pubblici concesse il permesso di costruire (e forse addirittura prima, tant’è vero che nel Piano Regolatore, presentato al Comune dalla Banca nel 1881, oltre al tracciato delle vie, sono già indicate due case sulla Via Castaldi), la Società Fondiaria Milanese, che si occupava della realizzazione del Piano, diede il via ai lavori: la demolizione del Lazzaretto (dal 1882 al 1890) e, contemporaneamente, la costruzione dei nuovi edifici.

L’edificazione dell’area del Lazzaretto avvenne in tre fasi:

· la prima, iniziata appena avuto il permesso di costruire, che occupò buona parte dell’area nel giro di sei anni,

· la seconda, dopo la chiusura definitiva del Cimitero di S. Gregorio,

· la terza, molto anni più tardi (dopo il 1931), nell’ambito dell’attuazione del nuovo Piano Regolatore. La costruzione della nuova Stazione Ferroviaria e il conseguente spostamento del percorso dei treni in città fecero cadere i vincoli sulle aree che dovevano servire al raddoppio del viadotto.

La lottizzazione e la vendita delle aree del Lazzaretto fruttarono alla Banca di Credito Italiano un utile netto di circa 10 milioni di lire.

La zona non subì altre modifiche fino al 1931, quando l’inaugurazione della nuova Stazione Centrale rese necessario un Piano Generale di sistemazione dei quartieri circostanti.

La Stazione era stata iniziata nel 1906, ma i lavori erano stati sospesi e vennero ripresi solo nel 1925, utilizzando per il completamento dell’edificio il progetto del 1912 di Ulisse Stacchini.

L’opinione pubblica giudicava improcrastinabile l’apertura della nuova Stazione e le Autorità di Milano ritennero che questo nuovo edificio pubblico monumentale e tutta la zona intorno ad esso avrebbero potuto esprimere molto bene lo spirito del nuovo Regime.

Nella sistemazione della zona, sia il Piano del 1926 sia il Piano Regolatore dell’Albertini del 1934 più che di questioni viabilistiche e urbanistiche si occuparono dell’immagine di decoro e di grandiosità che la Milano fascista avrebbe dovuto trasmettere ai visitatori in arrivo in città.

Il Piano del 1926 prevedeva, fra

l’altro, la conservazione dei Bastioni fino a Porta Nuova e di tutto il viadotto

della Ferrovia, pur non prevedendo una sistemazione precisa di queste due opere.

Secondo le proposte di vari architetti, i Bastioni potevano essere trasformati

in strade sopraelevate per il traffico automobilistico e il viadotto poteva

essere riutilizzato per i tram, che avrebbero collegato le varie stazioni di

Milano. Questi due sistemi avrebbero permesso di alleggerire il traffico,

creando un sistema stradale a vari livelli ed evitando un numero eccessivo di

incroci in zone a grande traffico.

Il Piano del 1926 prevedeva, fra

l’altro, la conservazione dei Bastioni fino a Porta Nuova e di tutto il viadotto

della Ferrovia, pur non prevedendo una sistemazione precisa di queste due opere.

Secondo le proposte di vari architetti, i Bastioni potevano essere trasformati

in strade sopraelevate per il traffico automobilistico e il viadotto poteva

essere riutilizzato per i tram, che avrebbero collegato le varie stazioni di

Milano. Questi due sistemi avrebbero permesso di alleggerire il traffico,

creando un sistema stradale a vari livelli ed evitando un numero eccessivo di

incroci in zone a grande traffico.

Queste proposte e la parte relativa ai Bastioni e al viadotto non piacquero né alle Autorità di Milano, che le giudicavano non consone alla nuova immagine della città, né all’Amministrazione Ferroviaria, perché la cessione del viadotto alla pubblica Amministrazione sarebbe stata meno remunerativa della vendita dei terreni a privati. Questa parte del Piano venne quindi modificata. Le altre parti, relative alla rete stradale e alla destinazione dei nuovi edifici, furono confermate dal Piano del 1934.

Le strade che partivano dalla Stazione venivano allargate, il piazzale antistante (già ampliato nel Piano del 1912) veniva ulteriormente ampliato, la vecchia Stazione – nonostante alcuni pareri contrari – veniva demolita, creando così un altro ampio piazzale. Tutta la zona circostante la nuova Stazione doveva servire la residenza dei ceti medio-superiori e per uffici.

Gli edifici da costruire dovevano confermare il senso di grandezza: per la prima volta si parlò di grattacieli, edifici di almeno 30 metri di altezza che avrebbero fiancheggiato queste nuove vie e avrebbero caratterizzato le zone di maggior prestigio.

Le strade della zona della Stazione vennero aperte e allargate senza considerare dove sarebbe dovuto sboccare il traffico. Tipico è il caso della Via Vittor Pisani, larga più del doppio della Via Principe Eugenio (oggi Via Turati), dove confluiva tutto il traffico proveniente dalla Stazione e diretto in centro.

La zona del Lazzaretto venne naturalmente compresa nel Piano: i suoi edifici, relativamente bassi e già degradati, le vie strette, la popolazione residente (ceti medio-bassi) mal si accordavano con l’idea di decoro dell’era fascista.

La demolizione del viadotto, poi, liberava le aree di proprietà delle Ferrovie, che, essendo un tempo destinate al raddoppio dei binari, erano rimaste inedificate.

La vicinanza al centro e alla Stazione, l’importanza che il quartiere avrebbe acquisito con la sistemazione della zona circostante e i fattori precedentemente elencati facevano sì che la zona del Lazzaretto fosse molto appetibile, sia per la Pubblica Amministrazione sia per i privati.

Il Piano del 1934 modificava la rete stradale della zona: veniva aperta una nuova strada che, prolungando la Via Napo Torriani, tagliava diagonalmente il quartiere e che avrebbe permesso il collegamento diretto fra la Stazione e il Piazzale di porta Venezia. da questa strada diagonale partivano le strade secondarie che riprendevano, più o meno, il tracciato originale.

Buona parte delle case sarebbe stata demolita e sostituita con nuovi edifici più prestigiosi. Per quelli di Viale Tunisia l’altezza venne fissata a 30 metri.

Il Piano non fu poi realizzato, ad eccezione di alcuni edifici; vennero costruite le nuove case di Viale Tunisia, altre case furono demolite e sostituite. In alcuni casi, quantitativamente limitati, vennero rifatte le sole facciate, sostituendo i materiali originari con quelli tipici dell’architettura di quegli anni: marmo, mattoni e pietra. La maglia stradale rimase inalterata.

Durante la seconda guerra mondiale la zona venne gravemente danneggiata lungo il Viale Vittorio Veneto, dove le case vennero distrutte o lesionate. Nel Dopoguerra, le aree libere sono state occupate da nuove costruzioni e alcuni edifici vecchi e degradati sono stati sostituiti.

Il patrimonio di edifici risalente alla prima fase di edificazione (1881-1910) rappresenta il 69,37%.